© dpa

Kultur: Vom Meister und seinen Gehilfen Heftiger Streit um

Raffael in Frankfurt.

Stand:

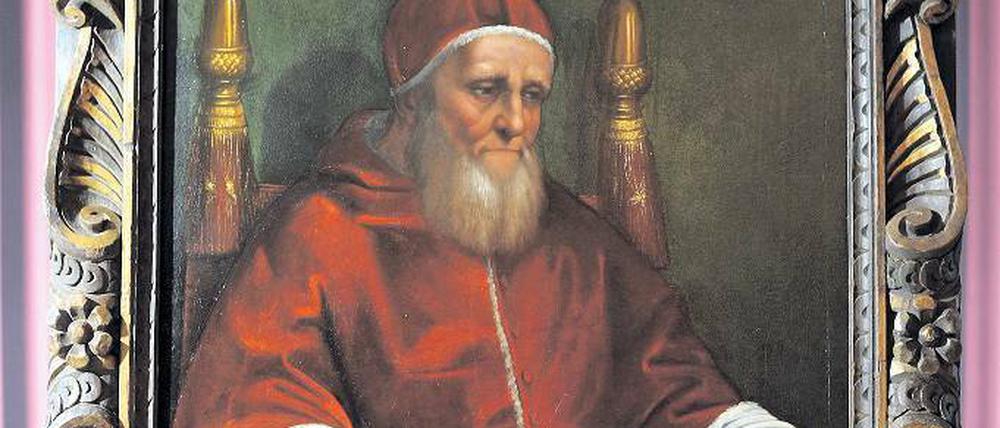

Was hat Raffael (1483-1529) selbst gemalt, was stammt aus seiner kopfstarken Werkstatt? Um diese Problematik dreht sich ein zunehmend heftiger werdender Streit. Das renommierte Frankfurter Museum Städel zeigt seit einem Jahr ein Bildnis des Papstes Julius II., des Renaissance-Papstes und -Auftraggebers schlechthin, das mit Hilfe des rührigen Museumsvereins im Jahr 2010 erworben wurde und nach gründlicher Restaurierung als „Raffael und Werkstatt“ ausgewiesen wird. Zuvor galt das Gemälde, jahrzehntelang in Privatbesitz, als bloße Kopie – und ging vor fünf Jahren für bescheidene 9000 Euro an einen Händler, der es dem Städel anbot.

Der Streit um die Autorschaft eines namhaften Meisters ist so alt wie das Bild selbst. Denn das „Original“, das heutzutage bewundert wird, ist begrifflich eine Erfindung der Renaissance. Zuvor spielte es keine Rolle, wer und wie viele Hände ein Bild ausführten.

Nun handelt es sich aber bei dem Frankfurter Sujet um ein Schlüsselwerk der europäischen Kunst. Nie zuvor ist ein Würdenträger so, wie im Jahr 1512 Julius II., als untätiger Grübler gezeigt worden. Und das bei einem Bild, das nach dem Tod des Papstes 1513 in der von ihm geliebten römischen Wallfahrtskirche Santa Maria del Popolo an seiner Statt gezeigt und von Tausenden Gläubigen verehrt wurde! Tatsächlich sind mehrere Fassungen des Bildes überliefert, unter denen diejenige in der Londoner National Gallery 1970 schließlich als eigenhändige Urversion identifiziert werden konnte.

Frankfurts Holztafel ist also mit Sicherheit kein „originaler“ Entwurf; aber vielleicht doch vom Meister ausgeführt, wie es das Städel annimmt und im kommenden Jahr in einer fundierten Ausstellung zur Debatte stellen will? Dagegen gibt es erhebliche Vorbehalte, die sich zum einen auf die Malweise stützen, also auf die Kennerschaft des kundigen Betrachters: Das Frankfurter Bild sei trocken und pedantisch ausgeführt. Zum anderen auf naturwissenschaftliche Untersuchung: Das Bild offenbare Veränderungen, die Raffael selbst nicht vorgenommen hätte. Dazu zählt die ursprünglich als Segenshand angelegte, erhobene Rechte, die Raffael im Londoner Original ausdrücklich zugunsten des kraftlos auf der Sessellehne abgelegten Ellenbogens vermeidet.

Das ist kein akademischer Streit und handelt nicht einmal von dem vermutlich siebenstelligen Kaufpreis. Er zielt vielmehr aufs Herz der Museumsarbeit: auf die Authentizität der gezeigten Werke und die Richtigkeit der Zuschreibungen. Was kann man dem Museum glauben?

Tatsächlich aber reicht der Streit über das Frankfurter Haus weit hinaus. Er reicht in unser Verhältnis zu Original und Originalität, zu Genie und Handwerk. All das ist bei Raffael auf faszinierende Weise zu studieren – und lohnt jeden fachlichen Streit. Bernhard Schulz

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: