© Andreas Klaer

Von Heidi Jäger: „Ich bin die Frau von Fritz Lang“

Morgen wird im Filmmuseum ein Buch über Thea von Harbou vorgestellt, die auch Metropolis schrieb

Stand:

Der Name Fritz Lang hat sich tief in das Gedächtnis der Filmgeschichte eingeschrieben. Doch wie steht es mit Thea von Harbou? Sie war nicht nur die Gattin des großen Regisseurs, sondern verfasste auch einen Großteil seiner Drehbücher. Filme wie „Metropolis“, „Dr. Mabuse“, „Spione“, „Mann im Mond“ oder „Die Nibelungen“ tragen ihre Handschrift. Und auch bei Filmklassikern von Friedrich Wilhelm Murnau und Carl Theodor Dreyer arbeitete sie federführend mit.

Eine Buchpräsentation im Filmmuseum soll die einst schillernde, heute jedoch weitgehend vergessene Film- und Buchautorin wieder in das ihr gebührende Licht rücken, ohne die Schattenwürfe auszusparen. Der Autor Andre Kagelmann widmete sich in seinem wissenschaftlichen Band „Der Krieg und die Frau. Thea von Harbous Erzählwerk zum Ersten Weltkrieg“ zwar hauptsächlich der schriftstellerischen Facette am Anfang ihrer Karriere, schlägt aber den Bogen zur gesamten Persönlichkeit.

1888 in eine Offizierfamilie hineingeboren, machte Thea von Harbou keineswegs, was man von höheren Töchtern erwartete. Noch keine 20 Jahre alt, verlässt sie die Familie, um als Schauspielerin zu arbeiten. Das Schriftstellern folgte auf dem Fuß. Andre Kagelmann beleuchtet vor allem ihren Novellenband „Der Krieg und die Frauen“, der 1913 erschien und für den literarischen Durchbruch der gebürtigen Bayerin, die in Sachsen aufwuchs, sorgte. „Sie beschrieb bereits ein Jahr vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, was sich in den Folgejahren ereignete.“

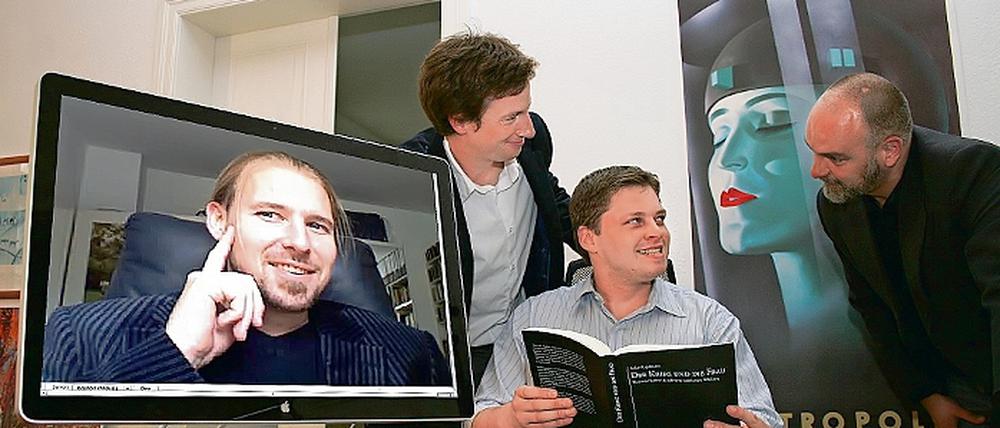

Der Autor aus Köln war per Internet dazugeschaltet, um im Hause Kai von Harbous, dem Urgroßneffen der Filmfrau, schon vorab über sein Buch Auskunft zu geben. Er erzählte, dass Thea von Harbou in ihren Novellen die deutsche Frau heroisierte. „Sie stellte sie vor Problemen, die ihnen Opfer abverlangten und die sie ganz im patriotischen Geiste schließlich auch erbrachten. Die deutsche Frau ließ ihren Mann in den Krieg ziehen und bejahte enthusiastisch, dass das Vaterland an erster Stelle steht.“ Mit diesen Novellen hatte die Autorin ihren Stil als Unterhaltungsschriftstellerin gefunden: Ihre Bücher wurden durch die packenden emotionalen Schilderungen, in denen es immer um Erziehung ging, zu Bestsellern. „Durch den Krieg wurden Harbous Heldinnen geläutert.“ Ihre Bücher seien indes kein Schund, aber auch keine hohe Literatur, „sie war eine Autorin ihrer Zeit, die man in ihrer Zeit verstehen muss.“ Heute könnten diese Bücher nicht mehr überzeugen. Nur „Gartenstraße 64“ wird noch bei Ullstein verlegt.

In diesem 1952 geschriebenen Buch erzählt Thea von Harbou über die verschiedenen Schicksale in einem Berliner Mietshaus. „Ein schönes Zeitporträt, in dem sie sich auch kritisch zur NS-Zeit äußert. Man spürt, dass sie nachgedacht und selbst zu einer anderen Position gefunden hat“, so der Filmwissenschaftler Guido Altendorf. Er wird morgen nach der Buchpräsentation in den Monumentalfilm „Das indische Grabmal“ von Joe May einführen, der nach dem Roman von Thea von Harbou gedreht wurde. Gemeinsam mit Fritz Lang schrieb sie auch das Drehbuch. Das war 1921. Ein Jahr später führte Fritz Lang seine Muse zum Traualtar. Für Thea von Harbou war es die zweite Ehe. Zuvor war sie mit dem Schauspieler Rudolf Klein-Rogge verheiratet, der später die Titelfigur in „Dr. Mabuse“ spielte. Die Ehe mit Fritz Lang dauerte bis Anfang der 30er Jahre. Thea vor Harbou tolerierte eine Zeit lang sogar die Geliebte ihres Mannes in der gemeinsamen Wohnung. Während der untreue Ex-Gemahl 1939 ins Exil nach Amerika ging, blieb Thea von Harbou in Deutschland , inzwischen mit einem Inder liiert. Sie schrieb weiter Drehbücher, auch für die von Veit Harlan in Szene gesetzten staatstragenden Propagandastreifen über Fridericus Rex, für die man sie nach dem Krieg mit Berufsverbot belegte.

Parallelen zu Leni Riefenstahl, die mitunter gezogen werden, bezeichnete Altendorf als Unfug. „Sie hat ihre Fehler nach dem Krieg anerkannt und sich freiwillig als Trümmerfrau gemeldet, wohl auch um ihre Schuld abzutragen.“ Für Kagelmann ist dies ein sehr ambivalentes Thema. „Es gab nach dem Krieg keine persönliche Erklärung von ihr, dass sie etwas falsch gemacht habe und sie hat nun mal zum Funktionieren des Systems beigetragen.“ Allerdings sei in dem Buch „Gartenstraße 64“ eine erstaunliche Distanz zum Krieg und zum Nazi-System herauszulesen, räumte er ein. Thea von Harbou ist erst 1940 in die NSDAP eingetreten. Sie begründete diesen Schritt damit, dass sie sich, ohne Parteimitglied zu sein, nicht mehr wie bisher für ihre Umgebung einsetzen könnte. „Sie war Sympathisantin des nationalsozialistischen Systems und hat sich gleichzeitig für ihre jüdischen Freunde stark gemacht“, betont Kagelmann. Außerdem unterstützte sie die indische Unabhängigkeitsbewegung und Hilfsprojekte für Kinder.

Thea von Harbou starb 1954 nach der Wiederaufführung ihres Films „Der müde Tod“. Als sie das Delphi-Kino in Berlin verließ, stürzte sie von der Treppe und starb 66-jährig an den Folgen. Sie erhielt ein Ehrengrab der Stadt Berlin. Ihr Erbe wurde indes versteigert und verstreut, denn der Bruder der kinderlosen Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin schlug das Erbe aus. Schließlich war die einst schwerreiche Schwester, die gern schenkte, aber auch selbst auf großem Fuß lebte, am Ende verschuldet.

Kai von Harbou, der lange Zeit als Chirurg in den USA lebte, fiel erst vor zwei Jahren, als er nach Potsdam zog, die Geschichte seiner Urgroßtante förmlich vor die Füße. Inzwischen brennt er für die Familienannalen und hofft durch die neuentdeckten Fragmente von „Metropolis“, die 2010 rekonstruiert zur Berlinale Premiere haben, dass seiner Vorfahrin wieder größere Aufmerksamkeit zuteil wird.

„Sie ist immer vor den großen Herren einen Schritt zurückgetreten. Dabei hätte sie auch ohne sie etwas werden können“, sagt Guido Altendorf. Doch sie beließ es bei dem Satz: „Ich bin die Ehefrau von Fritz Lang. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen“.

Morgen 19 Uhr: Buchpremiere; 20 Uhr: „Das indische Grabmal“, an der Kinoorgel: Helmut Schulte. Eintritt 10/8€.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: