Im Helleum II in Marzahn-Hellersdorf werden Physik, Chemie oder Astronomie ganz nahbar. Jugendliche nehmen Saturn und Jupiter sogar in die Hand.

© Nasa/JPL/Hubble

Seit jeher ist der Mensch fasziniert vom Blick in den Himmel. Schon frühzeitig wollten Forscher wissen, wie Sterne und Planeten entstanden sind, wie sie sich entwickeln. Und ob auf fremden Himmelskörpern Leben existiert. Lesen Sie hier aktuelle Beiträge zu diesem Thema.

Im Helleum II in Marzahn-Hellersdorf werden Physik, Chemie oder Astronomie ganz nahbar. Jugendliche nehmen Saturn und Jupiter sogar in die Hand.

Es wird kaum hell zurzeit. Aber im Süden Berlins sind die Tage länger als im Norden, und im Westen wird es später dunkel. Wie lange genau, haben Astronomen ausgerechnet.

Tim Florian Horn bittet zur nächtlichen Erlebnisreise: Der Chef der Planetarien-Stiftung über die Bedeutung von Astronomie – und welches Erlebnis zu seiner Faszination für Sterne führte.

Erkenntnisse aus der Astronomie und Astrophysik werden zum Wissenschaftsjahr „Unser Universum“ allgemeinverständlich vorgestellt – auch die Lichtverschmutzung wird thematisiert.

Ein Hobbyastronom aus Amrum hat einen bislang unbekannten Kometen entdeckt. Jetzt wurde die Mischung aus Eis, Staub und Gestein offiziell nach ihm benannt.

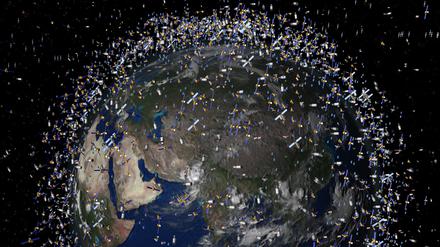

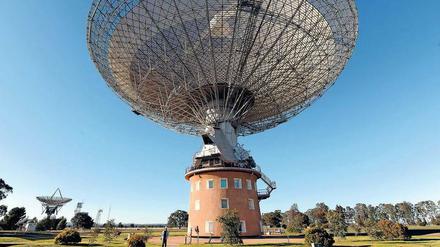

Himmelsbeobachtungen der Forschung werden durch das wachsende Netz von künstlichen Raumflugkörpern zunehmend gestört. Betreiber wollen nun die Lichtreflektionen verringern.

Die Masse von Satelliten in der Erdumlaufbahn gefährdet nicht nur die Raumfahrt. Auch die Astronomie sieht sich von den künstlichen Himmelskörpern beeinträchtigt.

Das TU-Zentrum für Astronomie und Astrophysik ist an internationalen Projekten auf der Suche nach Leben im All beteiligt.

Große Observatorien stellen den Betrieb ein. Die Esa schickt Forschungsmissionen in Zwangspause – und der Start des neuen Weltraumteleskops ist unsicher.

„Solar Orbiter“ ist am frühen Montagmorgen ins All gestartet, um das Magnetfeld unseres Sterns zu erforschen. Mit an Bord ein Hightech-Instrument aus Potsdam.

Sie forscht zur chinesischen Textilindustrie und zur Astronomie: Dagmar Schäfer wird für neue Ansätze in der Globalgeschichte ausgezeichnet.

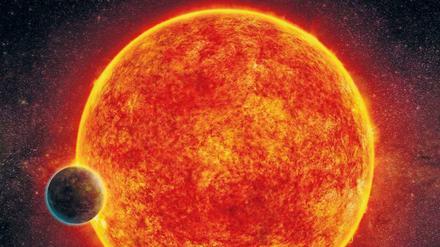

Potsdamer Astronomen können mit Hightech-Innovation fehlendes chemisches Element bei Exoplaneten nachweisen.

Kopf in den Nacken. Am Sonnabend können bei der „Langen Nacht der Astronomie“ Besucher weit ins All hinausschauen.

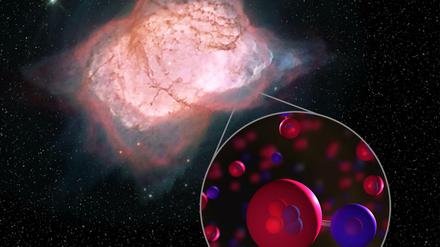

Lange war seine Existenz im Weltraum bloße Theorie. Nun haben Forscher das Heliumhydrid-Ion in einem planetarischen Nebel gesichtet.

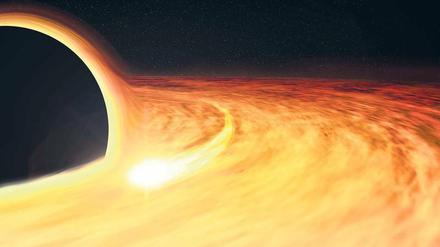

Ein zerfetzter Stern hilft Astronomen, die Rätsel supermassiver Schwarzer Löcher zu ergründen.

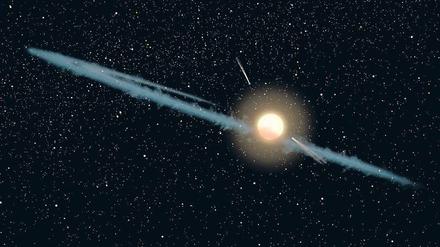

Manche Sterne flackern seltsam unregelmäßig – ein Hinweis auf Aliens oder doch nur auf ein All voller Staubwolken?

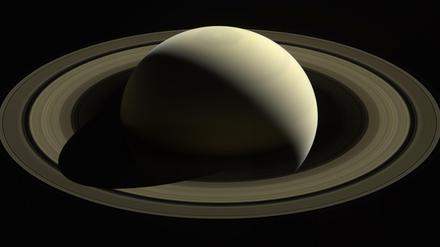

Der zweitgrößte Planet des Sonnensystems entledigt sich selbst seiner Wahrzeichen. In kosmisch recht kurzer Zeit könnten die Ringe verschwunden sein.

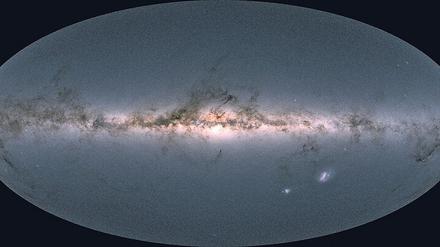

Ein Beinahe-Zusammenstoß mit einer anderen Galaxie hat die Bahnen viele Sterne in der Milchstraße durcheinandergewürfelt. Das zeigen Daten der Esa-Sonde "Gaia".

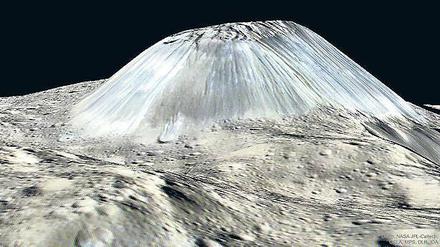

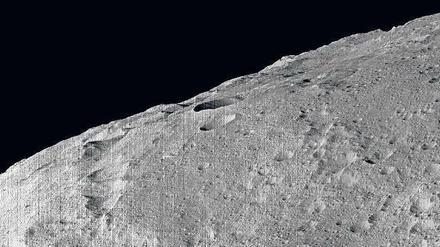

Bisher hatten Forscher auf dem Zwergplaneten nur einen Kryovulkan gefunden. Jetzt zeigen Aufnahmen einer NASA-Sonde: Es waren mehr als zwanzig.

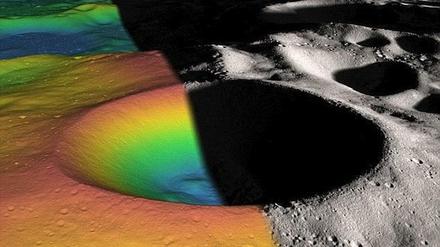

Auf dem Mond ist es vor allem staubig. Aber ein wenig Wasser gibt es doch. Das haben Forschern nun erstmals direkt messen können.

Ein Sonnensturm kann das Stromnetz eines ganzen Kontinents lahmlegen. Eine neue Raumsonde soll solche Phänomene bald aus der Nähe beobachten und damit das Wissen über den Stern mehren.

Ein Satellit der Europäischen Weltraumagentur Esa vermisst extrem präzise die Milchstraße. Auch das Rätsel der „Dunklen Materie“ soll er lösen.

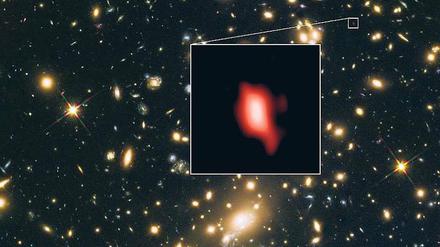

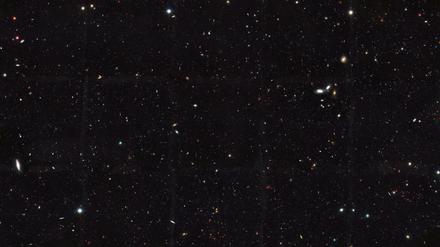

Weit weg heißt uralt. In einer mehr als 13 Milliarden Lichtjahre entfernten Galaxie haben Astronomen jetzt Spuren der ersten Sterne gefunden.

Im Kern unserer Galaxie gibt es etwa 10.000 Schwarze Löcher.

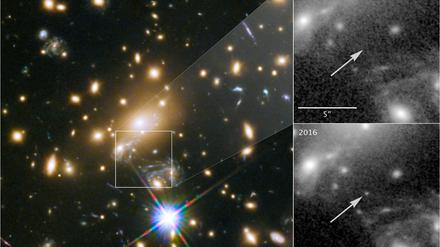

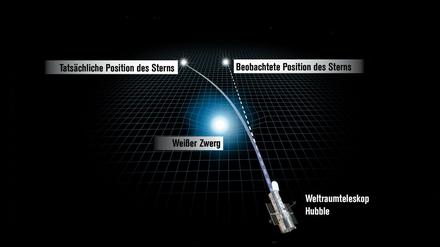

Manchmal wirken Sterne wie Linsen - wenn sie das Licht beugen. Dadurch kann das Weltraumteleskop Hubble selbst viel zu weit entferne Sonnen sehen.

Am Astronomietag machte die Urania Potsdam einen Teleskopblick in den Himmel über Potsdam möglich.

Große Sonnen entstehen häufiger als vermutet.

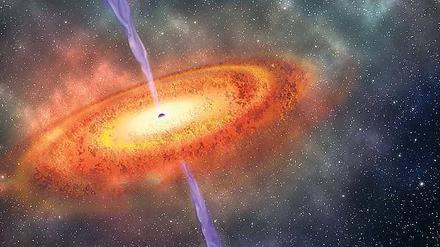

Entstanden kurz nach dem Urknall, gibt Quasar „J1120+0641“ Forschern jetzt Einblick in die Urzeit des Universums.

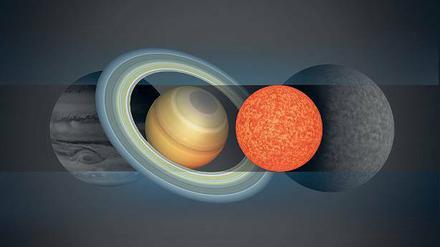

Wie klein können Sterne sein? Forschen haben einen neuen Rekordhalter entdeckt: Er ist kaum größer als der Planet Saturn, aber viel schwerer.

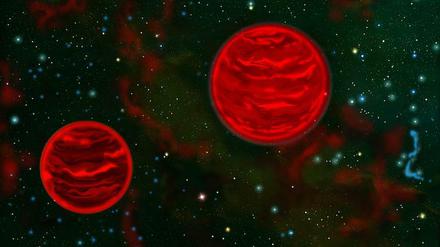

Planeten ohne dazugehörigen Stern sind schon ungewöhnlich genug. Doch jetzt haben Forscher einen sonnenlosen Doppelplaneten entdeckt.

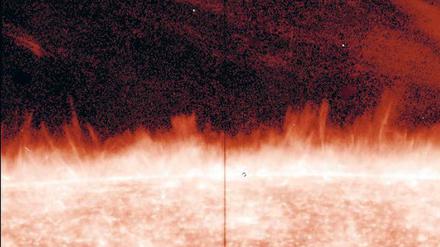

Den Fransen eines Flokati-Teppichs gleich ragen Plasmastrahlen der Sonne kilometerweit ins All. Jetzt kennen Forscher die Ursache der „Spikulen“.

Forscher nutzen erstmals Einsteins Gravitationslinseneffekt, um die Masse einer Sonne zu bestimmen.

Ende des 19. Jahrhunderts arbeiteten zahlreiche Frauen im Harvard-Observatorium. Im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen blieben sie unbekannt.

Forscher finden komplexe Moleküle auf Ceres, die an der Entstehung von Leben beteiligt sind. Auch Hinweise auf Wasser gibt es auf dem Planeten.

Supernovae sind selten. Nun ist es Forschern gelungen, das Phänomen unmittelbar nach der Explosion zu beobachten. Die Ergebnisse liefern Einblicke in die Sternentwicklung.

Mitten im Zentrum eines Kugelsternhaufens versteckte sich ein Schwarzes Loch mittlerer Masse. Bisher war es Astronomen nicht gelungen, ihre Existenz nachzuweisen.

Mit der Frequenzkamm-Technik wollen Münchener Astronomen besonders kleine, erdähnliche Exoplaneten aufspüren.

Etwa die Hälfte aller Sterne sind Doppel- oder Mehrfachsysteme. Mit einem Teleskop in Chile haben Astronomen nun beobachtet, wie diese entstehen.

Weil lichtschwache Galaxien für Teleskope unsichtbar sind, dürfte es in Wirklichkeit viel mehr solcher Sterneninseln geben als bisher angenommen.

Alle zehn Sekunden trifft ein kurzes Radiosignal die Erde – Astronomen suchen nach einer Erklärung.

öffnet in neuem Tab oder Fenster