Nächste Woche werden wieder die Nobelpreise vergeben. Es gibt sie seit über 100 Jahren. Nun macht ihnen eine neue Generation von Megapreisen Konkurrenz, die höher dotiert sind.

Nächste Woche werden wieder die Nobelpreise vergeben. Es gibt sie seit über 100 Jahren. Nun macht ihnen eine neue Generation von Megapreisen Konkurrenz, die höher dotiert sind.

Im RTL-Film steht Deutschland nach einem Unfall im Genfer Teilchenbeschleuniger vor dem Chaos: Im Interview spricht Schauspielerin Christiane Paul über echte und fiktive Katastrophen, den Klimawandel und den RTL-Film „Helden“.

Der Didaktikprofessor Stefan Kipf über Lehramtsstudium und Referendariat – und über die Pläne des Berliner Senats.

Bei der zehnten Potsdamer Kinder-Uni durften sich Schüler wie kleine Studenten fühlen und auf dem Campus Golm verschiedene Vorlesungen besuchen

Minuten- und Sekundenzeiger gibt es erst seit dem 17. Jahrhundert. Die neuen Uhren konnten die Zeit präzise messen und bahnten den Weg zu einem neuen Weltbild der Wissenschaft.

Komiteechef Lars Brink lobte nach dreitägiger Sitzung die inspirierende Atmosphäre des Einsteinhauses.

Der neue Uni-Kanzler Karsten Gerlof über Teamarbeit, Verantwortung, optimale Arbeitsbedingungen und das Wasser der Havel

Er baute Fernrohre, entwarf Verbrennungsmotoren und verbesserte das Mikroskop: Eine Ausstellung erinnert an den Astronom Christiaan Huygens und seinen Vater.

Bei der Sommeruni der FU Berlin entdecken Schüler die Wissenschaft für sich und lernen schon mal den Uni-Alltag kennen.

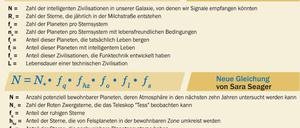

Binnen zehn Jahren werden Astronomen Beweise für Leben im All finden – behauptet Sara Seager. Sie beruft sich auf eine neue Gleichung, die sie aus der berühmten "Drake-Formel" entwickelt hat.

Potsdamer Forscher haben eine Methode entwickelt, das Klimaphänomen El Niño früher vorauszusehen. Dessen unregelmäßiges Auftreten hat oft katastrophale Auswirkungen für die Menschen in den betroffenen Pazifik-Regionen.

Marlies Tepe neue GEW-VorsitzendeDie Lehrerin Marlies Tepe ist neue Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft (GEW). Die 59-Jährige setzte sich auf dem Gewerkschaftstag der GEW mit 52,4 Prozent gegen ihrem Mitbewerber Norbert Hocke durch.

Reinhard Jirgl schaut in die Zukunft und entdeckt unterirdische Städte auf fremden Planeten.

Lange blieb die Rolle unbeleuchtet, die die Berliner Akademie der Wissenschaften unter dem NS-Regime spielte. Nun stellt sich die BBAW ihrer Vergangenheit.

Geo, Geschichte und Physik: Am kommenden Samstag findet die 13. Langen Nacht der Wissenschaften statt. Die Berliner Forscher wollen an diesem Tag vor allem Neugier wecken. Ein Auszug aus dem Programm.

Bei der Langen Nacht der Wissenschaften wollen Potsdamer und Berliner Forscher Neugier wecken

Der Anspruch, gesellschaftlich relevant zu sein, wird ja im Theater seit jeher großgeschrieben. Stadt- und Staatstheater suchen Wesentlichkeit dabei vornehmlich in Kanon-Klassikern oder auch in neuen Dramen-Texten: Wie fündig man dabei werden kann, zeigt unter anderem der starke Jahrgang der soeben zu Ende gegangenen Mülheimer „Stücke“, des wichtigsten Festivals für deutschsprachige Gegenwartsdramatik.

Wir lernen ein Leben lang. Aber immer anders: Mit 30 wollen wir andere Dinge wissen als mit 60.

Trotzt Stagnation des globalen Temperaturanstiegs sehen Klimaforscher die Erderwärmung nicht als gestoppt. Sie suchen nun nach einem einheitlichen Ansatz, um die Folgen der Erwärmung zu erfassen

Supercomputer beleben den Traum vom absoluten Weltverständnis neu. Doch das Ungewisse wird uns noch lange erhalten bleiben. Weil die Physik es so will. Und weil wir es heimlich lieben.

Uni beteiligt sich am Tag der Wissenschaften

Am Montag gingen erneut Berlins angestellte Lehrer auf die Straße. Noch bis Freitag hat die Lehrergewerkschaft GEW Streiks angekündigt - trotz der anstehenden mündlichen Abiturprüfungen. Wie der erste Streiktag verlief, können Sie in unserem Live-Ticker nachlesen.

Von Astronomie bis Vogelkunde – immer mehr Menschen engagieren sich in ihrer Freizeit für Wissenschaft. Die Möglichkeiten des Internets sowie einfach zu benutzende Apps erleichtern die Mitarbeit spürbar.

In Adlershof steht neuerdings ein ulkiges Ding, knallrot und schwer wie ein Kleintransporter. Und was ist das jetzt genau?

Ein Umhang, der unsichtbar macht, das ist der Stoff aus dem Mythen und Märchen gemacht sind. Physiker arbeiten an Materialien, die das können.

Dunkle Energie: Philipp Richter erklärt, warum wir die wesentlichen Kräfte, die im Universum vorherrschen, noch nicht kennen.

Was denn nun: Wird es heißer oder kälter auf der Welt? Harald Martenstein hat ein Haus in der Uckermark und bereitet sich dort auf Besuch von Eisbären vor.

„Gehirn“ und „Graphen“ sind die beiden Großthemen, deren Erforschung sich die EU in „Flaggschiffvorhaben“ jeweils bis zu einer Milliarde Euro kosten lässt, verteilt auf zehn Jahre. Das Ziel ist es, in die wissenschaftliche Weltspitze vorzustoßen.

Ein Rätsel der Wissenschaft könnte bald gelöst sein: Physiker kreisen das mysteriöse Higgs-Teilchen immer weiter ein. Nun melden sie einen weiteren Erfolg auf der Suche nach dem letzen unbekannten Baustein der Materie.

Am Anfang war der Urknall - das lernt heute jedes Kind. Warum der aber möglicherweise gar nicht stattgefunden hat, was in der Zeit davor passierte und warum Physiker wohl noch länger nach der Weltformel suchen werden, erklärt der Direktor des Einstein-Instituts, Hermann Nicolai.

Für Tausende Streikende neigt sich das Ende im Warnstreik zu. In Berlin und Potsdam versammelten Verdi und GEW tausende Demonstranten. GEW-Landeschef Günther Fuchs fand klare Worte: "Wer Milliarden in den BER stecken kann, der sollte auch in Bildung investieren."

Nach Angaben der Veranstalter sind mehr als 10.000 Demonstranten zur Abschlusskundgebung auf den Potsdamer Luisenplatz gekommen. Die Kundgebungen und Demonstrationszüge er Gewerkschaften Verdi, GEW und GdP hatten um 15 Uhr begonnen. Der Streiktag im Liveblog.

In Princeton ließen sie ihn spinnen, nachts schrieb er seltsame Formeln an Tafeln. Das, sagt John Nash, habe die Stimmen in seinem Kopf zum Schweigen gebracht.

Wie entsteht aus toter Materie das Lebendige? Die Biophysikerin Petra Schwille setzt Bausteine der Biologie neu zusammen – und hofft auf bahnbrechende Erkenntnisse.

Im Kraftwerk der Algorithmen: Frank Schirrmachers Kampfschrift „Ego – Das Spiel des Lebens“.

Sternenkunde, Volksbildung und Propaganda: In den 125 Jahren seit ihrer Gründung hat sich die Berliner Urania immer wieder neu erfunden.

Lehranstalten haben nicht unbedingt immer das beste Image. Doch so richtig ins Visier genommen hat sie Professor Paul Halpern von der University of the Sciences in Philadelphia: „Schule ist was für Versager.

Der Berliner Chemiker Peter Hegemann schaltet Zellen mit Licht an und aus. Das ermöglicht Einblicke ins Gehirn – und eines Tages vielleicht neuartige Therapien. Die von Hegemann mitentwickelte Methode wird mittlerweile in Hunderten von Labors in aller Welt angewandt.

Eine Million Elektroautos auf Deutschlands Straßen bis 2020 wünscht sich Kanzlerin Angela Merkel. Wie die Nationale Plattform Elektromobilität ihre Ziele erreichen will: Henning Kagermann im Interview.

Bildungssenatorin Sandra Scheeres will die Übernahme von verbeamteten Lehrern aus anderen Bundesländern einschränken. Ihr Vorhaben stößt beim Koalitionspartner CDU auf scharfe Kritik. Schon jetzt zeichnet sich in Berlin ein Lehrermangel ab.

öffnet in neuem Tab oder Fenster