© Kitty Kleist-Heinrich

Abdul und seine Kneipe: Solange sich der Kiez ändert, wird der Bierbaum gebraucht

Veränderung überall, nur der Bierbaum III ist noch da, wie eine Insel im tosenden Meer von Berlin. Und über die wacht Abdul. Zu Besuch in einer Zuflucht.

Er reckt seine Arme in die Höhe, spannt seine Muskeln und ruft: „Männer, was ist denn los mit euch?“ Dann hebt er sein Bierglas und will anstoßen. Jung ist er. Mitte 20 vielleicht. Er trägt Pferdeschwanz, Muskelshirt und Bomberjacke.

Die Männer, die er anspricht, mit denen er sich an diesem Mai-Samstag gegen 13 Uhr am Tresen in dieser Kneipe verbrüdern möchte, sind zwei von jenen, die hier immer sitzen. Älter schon. Mitte 50 der eine. „Nun mach hier mal nicht auf dicke Hose, du Küken, kommst hier rein und kloppst Sprüche“, schimpft er jetzt. „Ich komme von der Nachtschicht, will abspannen, heute Abend muss ich wieder raus, Ärsche putzen.“

Aus der Jukebox dröhnen Rammstein mit „Du hast“. Für zwei Euro bekommt man zwölf Lieder. Der Junge schweigt. Dann holt er eine Plastik-Ampulle raus, bis zum Rand mit weißem Pulver gefüllt. Er öffnet sie und klopft mit seinem Finger ein paar der Krümel auf den Tresen.

„Alter“, ruft der Alte. „Mach den Scheiß weg, keine Drogen im Laden, wenn Abdul das sieht, wischt er mit dir den Fußboden auf.“ Der Junge schaut jetzt hektisch. Schnell tupft er das Pulver mit seinen Fingern auf, schmiert es sich an die Nase, steht auf und geht raus.

Abdul? Wer und wo ist Abdul?

Abdul, das ist der Chef im Bierbaum III. Jene Kneipe, wo die vielen Motorräder davorstehen und die tätowierten Männer mit ihren Lederjacken sitzen. Da, wo die Schillerpromenade auf die Kienitzer Straße trifft. Wer hier durch die Tür tritt, tritt raus aus dem Schillerkiez, raus aus Neukölln. Tritt ein in eine Zuflucht für jene, die Geborgenheit in einer Welt suchen, die sich rasant wandelt.

Veränderungen, die Straße rauf, die Straße runter. Nur der Bierbaum ist noch da, seit 2003, wie eine Insel im tobenden Meer. Und über die wacht Abdul.

© Kitty Kleist-Heinrich

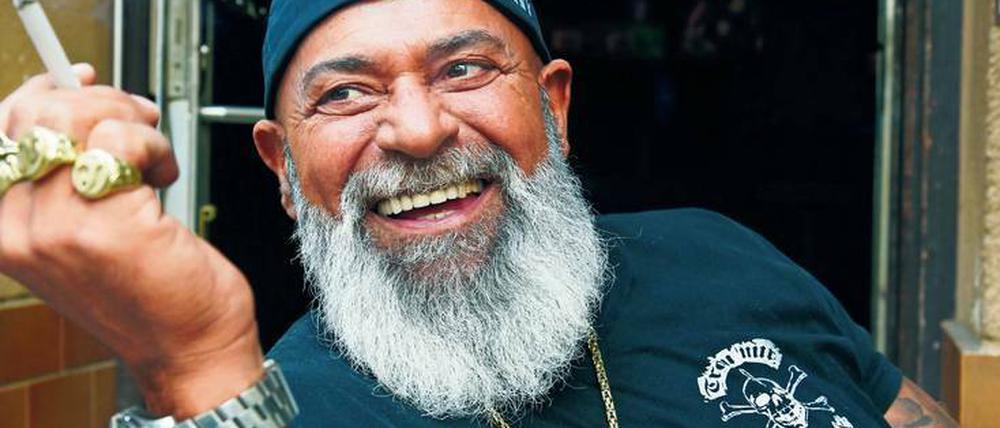

Abdul, über den sie sagen: Der ist ein Türke und unser bester Kumpel.

Jetzt kommt er vorgefahren, mit seinem BMW, die silbernen Felgen glänzen in der Sonne. Eine Parklücke ist frei. Seltsamerweise ist diese Lücke immer frei. So als ob die Leute wüssten, dass dieser Platz besser frei bleibt. Mit einem Zug ist der BMW drin. Heraus steigt er, Abdul. Schaut sich erst kurz um. Rotzt dann auf den Boden. Richtet seine Gürteltasche, die da zwischen seinen Beinen hängt. Kommt herüber, breitbeinig und entspannt. Heute ziert ein helles Tuch seinen Kopf, ein enges muskelbetonendes Shirt seine breite Brust, dazu eine grüne Armeehose und schwarze Schuhe, eine Mischung aus Kampfstiefel und Turnschuh.

Wie ein böser Junge, so sieht er aus. Wie einer, bei dem man besser die Straßenseite wechselt. Auf den zweiten, näheren Blick auch. Dann sieht man seinen weißen vollen Bart. Sieht seine stechenden, intensiven Augen. Die dicken goldenen Ringe, die dicke goldene Kette um den Hals. Die Tattoos auf den dicken Oberarmen.

Den einen Ring ziert der Vorname seines Sohnes. Den anderen der seiner Frau. Der Totenkopf am Mittelfinger wirkt dann gar nicht mehr so hart.

Abdul geht zum Tresen. Geht die Tische ab. Jede Frau kriegt Küsschen auf die Wange. Jeder Mann einen Handschlag oder eine Umarmung. Die meisten kennt er. Knufft Schultern und hört zu, auch wenn manch einer nicht mehr geradeaus schauen kann. Dieser Mann, zum Beispiel, groß, beleibt, laut, ist mit Freund und Freundin da, schmeißt jetzt die Juke-Box an. „Hier kommt Alex“ von den Toten Hosen röhrt durch die Bar. Er fängt an, zu tanzen, brüllt „irgendwann platzt jeder Kopf“ und fordert Abdul auf, mitzutanzen. Der wackelt ein bisschen mit dem Hintern, klopft dem Mann auf die Schultern und löst sich einigermaßen elegant aus der Situation.

Abdul ist der Bierbaum und der Bierbaum ist Abdul

„Du, Abdul“, sagt jetzt ein Glatzkopf, auch einer, bei dem man eigentlich die Straßenseite wechseln würde. „Beim letzten Mal habe ich zu viel getrunken. Wenn ich mich danebenbenommen habe, tut es mir leid. Bist du mir böse?" „Nein, Alter, ich bin dir nicht böse, alles gut“, sagt Abdul. „Freunde?“ „Freunde“.

Abdul ist der Bierbaum und der Bierbaum ist Abdul. Seine Kneipe ist rund um die Uhr geöffnet, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Die Bardamen arbeiten im Schichtsystem. Von 22 Uhr bis sechs Uhr, von sechs bis 14 Uhr, von 14 bis 22 Uhr. Und nie ist es leer. Immer hockt da mindestens einer, meistens sind es mehr, oft ist hier richtig Bambule. Denn Abduls Kneipe ist wie ein Theater, wie eine Bühne des Lebens, auf der sich die Leute nicht mit ‚bis die Tage’ verabschieden. Nein, in Abduls Kneipe sagen sie, ‚bis nachher' und meinen das auch so. Vor der Arbeit kommen sie vorbei und nach der Arbeit. Manchmal bleiben sie die Nacht durch und wenn man schon da ist, kann man noch den Morgen mit ranhängen.

© Kitty Kleist-Heinrich

Abdul selbst ist dreimal am Tag hier und wo man auch hinschaut, überall hat er kleine und große Motorräder angebracht: über dem Eingang, an der Decke, in Vitrinen, an den Wänden. Die Bar selber zieht sich durch den ganzen Raum. Der erste Platz aber ist für Abdul reserviert: „Abdul sein privater Behindertenparkplatz“, steht da auf einer Tafel an der Wand. Sitzt er hier, zielt von oben das Rohr einer Panzerattrappe genau auf seinen Kopf. Drei Automaten sind da, eine Jukebox, drei große Tische.

Im hinteren Raum gibt es einen Billard-Tisch und Hunderte von Fotos von vergangenen Partys und Exzessen. Und von überall, von den Fotos, von Plakaten oder Zeichnungen, guckt Abdul auf einen herab. Morgens schaut er nach, wie die Nacht war, dann geht er trainieren, Gewichte. Dann ist er zwischen 10 und 14 Uhr da. Dann holt er seinen Sohn von der Kita ab, um schließlich zwischen 18 und 21 Uhr wieder hier zu sein. Jeden Tag. Sieben Tage die Woche. „Das ist meine Arbeit, die nehme ich ernst“, sagt er. Ist er mal länger in den Ferien in der Türkei, wird es schlagartig leerer.

Widersprüche der Großstadt

In der Kirche, nur knappe 100 Meter die Straße rauf, am Herrfurthplatz, da wo Samstags immer der Markt ist, sagt die Pfarrerin über Abdul: „Abdul hat bei uns einen Stein im Brett.“ Einmal gab es nachts einen Brand in dem Haus, das der Kirche gehört. Die Mieter mussten auf die Straße, fanden Unterschlupf im Bierbaum, bis zum frühen Morgen, bis der Brand gelöscht war. Sie saßen, tranken Kaffee und aßen Bierbaum-Frühstück. Zahlen mussten sie nicht. Natürlich nicht. Ehrensache. Eine der Bardamen erzählt in einem ruhigen Moment, dass sie hier schon seit Jahren arbeitet, weil ihr Abdul damals aus der Patsche geholfen habe.

Als einer reinkommt und berichtet, dass es der alten Blumenfrau nebenan gar nicht gut geht, steht Abdul sofort auf, geht rüber, klopft an ihre Blumenladentür, spricht mit ihr, bietet seine Hilfe an, doch sie lehnt ab. An der Tür hängen Zettel, von Kindern gemalt, beste Wünsche, dass es ihr bald wieder besser gehen soll. „Da kann ich nichts machen“, sagt Abdul. „Wenn sie was braucht, kann sie mich jederzeit ansprechen.“ Und Abduls Nachbarn über der Kneipe haben seine Handy-Nummer, können jederzeit anrufen, falls es zu laut oder was anderes sein sollte. Das ist Abdul wichtig. Um Himmelswillen keinen Stress, gute Nachbarschaft mit allen.

Schwierig in einem Kiez, der wie kaum ein anderer die Widersprüche der Großstadt vereint. Der zu einem Synonym für das geworden ist, was man Gentrifizierung nennt. Mit all seinen guten wie schlechten Folgen.

Der Neuvermietungspreis liegt bei knappen 14 Euro pro Quadratmeter, gegenüber gibt’s jetzt einen Koreaner, nebenan Streetfood aus Sri-Lanka, weiter runter bio-vegane Mode, weiter rechts ein Cafe, in dem der Salat neuerdings in einer In-Door-Plantage gezogen wird und auf dem Samstagsmarkt kann man sich seit ein paar Jahren so hip fühlen wie in Neukölln, aber zu Preisen wie auf dem Kollwitzplatz in Prenzlauer Berg. Der Schillerkiez ist Gegensatz: hier der alte Späti, die alte Blumenfrau, der alte Eierladen. Da die neuen Restaurants, die Modeläden, das Hipster-Cafe. Hier arm, da wohlhabend.

3617 Schritte ungeschminktes Stadtleben

3617 Schritte braucht man, läuft man einmal um den Schillerkiez. 3617 Schritte ungeschminktes Stadtleben. Dort die Obdachlosen, dort der Polizeieinsatz am U-Bahnhof Boddinstraße, wegen einer Schlägerei unter Drogendealern. Dort der alte Änderungsschneider, der auf der Bank vor seinem Laden eine Pause macht und Tee trinkt. Aus der geöffneten Tür weht ein Geruch von Leder und Stoffen auf die Straße. Ein Stückchen weiter der Friseur, junge Frauen stehen mit Alufolie um die Haare gewickelt auf der Straße und rauchen Zigaretten.

Kurz danach ziehen Kohorten japanischer und schwäbischer Touristen vorbei, auf der Suche nach der Herrfurthstraße, die Google Maps als Zielgerade zum Tempelhofer Feld anzeigt. Am Wochenende ist hier kein Durchkommen, der Bürgersteig verstopft. Und trotzdem hat der Kiez Dorfcharakter, eingerahmt durch den ehemaligen Friedhof und das ehemalige Flugfeld, ist er für Autos eine Sackgasse. Auf diese kleinen Kopfsteinpflasterstraßen fährt man nur, wenn man hier rein will.

Heute kommen viele aus Spanien, Frankreich oder Italien. Früher gab es vor allem Menschen, die aus der Türkei oder aus arabischen Ländern stammten. So wie Abduls Familie.

© Kitty Kleist-Heinrich

Abdul sagt zur Bardame: „Mach mir mal ’nen Tee und bring mir einen Kohlrabi“. Alkohol trinkt er nur einmal in der Woche. Verneint, wenn man ihn zu einem Bier einladen möchte. Spendet der Gruppe Junggesellen fünf Euro, lehnt aber den Dankesschnaps ab. Abdul setzt sich auf einen Barhocker, dreht den Rücken zum Tresen, packt die Füße auf die Ablage und schaut durchs Fenster, auf die Straße und ihre Menschen, auf das Leben da draußen. Und legt mit seinem Leben los.

Abdul sagt, dass Deutschland seine Heimat ist. Zwei Deutschlandfahnen hat er in seiner Kneipe aufgehängt. Er versteht nicht, wenn Leute zu ihrer Hymne nicht aufstehen, sie nicht mitsingen. Doch wenn Abdul von Zuhause spricht, dann meint er das Zuhause seiner Eltern, jenes in der Türkei, nahe der syrischen Grenze.

Im Bierbaum kann man sein und es ist okay

Abdul spricht arabisch, türkisch und deutsch. Ein Kind dieser speziellen Deutsch-Türkischen Gastarbeiter-Geschichte. Sein Vater kam in den 1970er Jahren nach Deutschland. Nur ein paar Jahre arbeiten, am Band der Schokoladenfabrik „Trumpf“ stehen, genug Geld verdienen, um dann wieder zurückzukehren. Doch die Zeit wurde länger, er wurde ja gebraucht, und weil sie so lang wurde, bekam er Sehnsucht nach seiner Familie. So sehr, dass er sie nach Berlin holte. 1978 war das. Seitdem lebt Abdul in Neukölln. Seitdem hat er Neukölln nicht verlassen. Ist in der Thomasstraße in die Grundschule und dann auf die Rütlischule gegangen. Hat Universal-Fräser für Metall gelernt. Sechs Jahre in der Fabrik gearbeitet. Drehen und fräsen, in einem fort. Mal früh, mal spät, mal nachts, mal Doppelschichten und auch Samstag und Sonntag. Immer gearbeitet, weil die Kohle sonst zu wenig gewesen wäre. Keine Zeit, um Ärger zu machen, wie ihm sein Vater einbläute. Ärger, wie Kumpels ihn hatten.

„Schuften, schuften, schuften und das Geld reicht trotzdem nicht mal für die Miete? Ich kenn so viele, die haben Familie, die arbeiten rund um die Uhr und kommen nicht zu Rande. ICH FRAGE DICH, WO IST DIE GERECHTIGKEIT? WEISST DU!“ Abdul redet sich in Fahrt und wenn Abdul von etwas überzeugt ist, wenn er etwas ungerecht findet, nicht versteht, wie Leute es anders sehen könnten, dann wird er laut. Dabei schaut er einem fest in die Augen.

Gerechtigkeit ist immer Thema im Bierbaum. Weil die Ungerechtigkeiten der großen Welt hier von den Gästen auf der Bühne des Lebens vorgetragen, nicht gelöst, aber immerhin gehört werden.

Hier kann man große Reden schwingen oder stundenlang schweigen. Hier kann man den Automaten füttern oder mit Abdul Billard spielen. Hier kann man sagen, „Heute ist mein erster Tag mit Hartz IV.“ Oder: „Scheiße, meine Frau hat mich rausgeschmissen, ich finde aber nichts neues im Kiez, was ich bezahlen kann.“ Im Bierbaum kann man sein und es ist okay.

Ein guter Schutz vor Idioten

Wie der Alte, der für seine Arbeit als Altenpfleger gerne etwas mehr Gehalt hätte und nicht nur 1500 Euro in Vollzeit. Wie bei einem der Muskelbepackten, Rockerkluft und Tätowierungen, der als Sicherheitsmann in Krankenhäusern arbeitet und endlich mit seiner Frau in eine etwas größere Wohnung ziehen möchte, doch sich das in Berlin nicht leisten kann. Der zwölf Stunden am Stück arbeitet, dabei viele Überstunden schiebt und an die Rente gar nicht denken mag. Wie bei einem anderen Gast, der am Görlitzer Bahnhof von Dealern verprügelt wurde, weil er die Drogen mit einem zu wagemutigen Spruch abgelehnt hatte. Oder bei der Frau, deren Mann seinen Arsch zuhause nicht hochkriegt, nicht hilft, nichts macht, nicht arbeiten geht. Oder bei der Mutter, deren Sohn als Jugendlicher schon Herzinfarkte hatte und deswegen nicht Feuerwehrmann werden kann. Oder bei dem Handwerker, der mit seinen Betrieb Insolvenz anmelden musste, weil größere Firmen einfach die Rechnungen nicht bezahlt haben, wie er erzählt, der jetzt Hartz IV bekommt, grad nicht weiß, wie es weitergehen soll.

Und manchmal wird’s noch größer, dann wird über Merkel speziell geschimpft und über Politiker allgemein. Warum Gesetze nicht geachtet würden, viele Ecken gefährlicher seien und es an Respekt fehle. Geglaubt wird das, was man sieht, das, was einem die Freunde erzählen und nicht das, was in der Zeitung steht. Was sich bei den Wahlen zeigt, dass die Menschen sich von den Volksparteien abwenden, das ist im Bierbaum schon längst passiert.

Abdul schüttelt den Kopf. Eigentlich will er über sowas nicht reden. Über Politik. Da kriegt er immer Gänsehaut und so einen Hals. Jetzt springt er auf. Holt sich einen Lappen. Geht raus. Schaut auf die vielen Motorräder und Mopeds, die dastehen. „Ich habe den Leuten im Kiez gesagt, dass sie hier bei mir parken können. Die Kneipe ist ja immer auf, das ist ein guter Schutz vor Idioten“, sagt er. Und keiner, selbst nicht die Idioten würden auf die Idee kommen, vor Abduls Laden lange Finger zu machen.

© Kitty Kleist-Heinrich

Jeder wie er mag, solange es in Abduls Laden friedlich bleibt

Die blaue Harley ist seine. Ein Chopper. Man sitzt bequem, die Arme hoch auf dem Lenker. Sie schimmert im Sonnenlicht. Ein Augenfänger. Eine Geburtstags-Kindergruppe mit Luftballon kommt vom Spielplatz. Den Jungs fallen die Augen aus dem Kopf. „Brumm“, machen sie und zeigen auf die Maschinen. Abdul grüßt und lacht. Überhaupt grüßt und kennt Abdul hier gefühlt jeden. Den Postmann, den DHL-Mann, den Kontaktpolizisten, die Leute vom Ordnungsamt, den Handwerker, jeden dritten Fußgänger, alle kriegen einen Handschlag von Abdul. Jetzt entdeckt er Flecken auf dem Tank, putzt und putzt, bis sie weg sind. Es sind Flecken, die nur für ihn sichtbar sind. Abdul macht nun seine Maschine an, gibt im Leerlauf Gas, lässt den Motor aufheulen, bis der Auspuff knallt und die ganze Straße bebt.

Ein anderer Gast steht auf. Lederkutte, Haare an den Seiten ausrasiert. Er macht seine Harley an, moderner, größer, als die von Abdul, lässt den Motor aufheulen, den Auspuff knattern, den Boden beben. „Na, welche ist jetzt lauter?“, fragt er Abdul. Die beiden lachen. Und die Ungerechtigkeit der Welt ist wieder fern.

Abdul liebt das Motorradfahren. Rauf auf die Maschine und zusammen mit den Jungs aufs Land, nach Brandenburg. Das ist Freiheit, Wind im Gesicht und mit lautem Getöse die Landstraße lang. In einem Motorradclub ist er aber nicht. Kein Kuttenträger, sondern ein Freerider. Ein paar seiner Gäste sind es aber. Mitglieder bei „Wild Powers“, bei „Born to be wild“, bei den „Wild Skulls“. Jeder wie er mag, solange es in Abduls Laden friedlich bleibt.

Genug geredet. Abdul holt seinen Tabak raus, Paper, dreht eine Zigarette. Anzünden, inhalieren, auf die Schillerpromenade schauen, auf die Mütter mit ihren Kinderwägen, auf die Väter mit ihren Lastenrädern, auf alt und neu, auf all die Menschen, die sich hier drängen, im angesagten Schillerkiez.

Kitas und soziale Einrichtungen bangen um ihre Existenz

Knapp über 23.000 Menschen wohnen heute im Kiez, circa 2000 mehr als noch 2010. Glaubt man dem Quartiersmanagement, geht es aufwärts. Inzwischen sind knapp unter 30 Prozent Empfänger von staatlicher Hilfe, früher waren es 40 Prozent. Wer hinzuzieht, ist zu 90 Prozent Akademiker. 40 Prozent der Bewohner sind zwischen 18 und 35 Jahre alt, aber nur noch 7,7 Prozent über 65 Jahren.

© Kitty Kleist-Heinrich

„Früher haben wir viel Kraft darin aufgewendet, die Menschen überhaupt dazu zu kriegen, mal was zu machen. Heute rennen sie uns die Bude ein, jung, dynamisch und aktiv sind die neuen Nachbarn“, sagt Gunnar Zerowsky vom Quartiersmanagement. Der wöchentliche Kiezputz. Der Nachbarschaftstreff. Der Quartiersrat. Aktuell wird für 200 000 Euro ein Spielplatz umgebaut, auf dem vorher immer wieder Spritzen von Drogennutzern gefunden wurde. Und: Das Quartiersmanagement wird seine Arbeit 2020 einstellen. Der Kiez hat sich erholt und das Quartiersmanagement wird nicht mehr gebraucht.

Ob der Aufschwung gut oder schlecht ist, scheint eine Frage der Perspektive zu sein. Kitas und soziale Einrichtungen bangen um ihre Existenz, wie das Ringen um den Jugendtreff Schilleria oder der Wegzug von Familie e.V. zeigen.

„Vor ein paar Jahren gab es hier auch noch eine Ausgabestelle für ein Suchtprogramm, da war der Platz vor der Kirche auch ein Treffpunkt und hatte eine sehr abschreckende Wirkung“, erinnert sich die Pfarrerin der Kirche. Das Suchtprogramm musste umziehen, damit auch die Süchtigen und so ist der Platz wieder begehbar, sagt die Pfarrerin. Doch wenn jetzt abends das Tempelhofer Feld schließt, ziehen die Touristen und Feierfreudigen genau auf diesen Platz, trinken, essen, machen Musik, lassen ihren Müll da, ihre kaputten Flaschen.

Im Bierbaum eine neue Familie gefunden

Solange sich der Kiez ändert, wird der Bierbaum, wird Abdul noch gebraucht. Als Schutz für alle, die schon immer hier gewohnt haben. Hier gibt’s Filterkaffee mit Kondensmilch für 1,50 Euro den Pott statt Soja-Latte für 3,80 Euro. Ein Schultheiß vom Fass für 2,40 Euro, statt ein Craft-Beer für 7,80 Euro. Ein Frühstück für zwei Euro, Brötchen, Käse, Wurst, Butter, Nutella, statt eines Sonntagsbrunch mit Avocadocreme für 15 Euro. Noch sind sie da, Orte wie der Bierbaum, die für ein Berlin stehen, das nicht akademisch ist, das nicht irgendwas mit Medien, mit Start-Ups, mit Apps, mit Forschung, mit Kunst macht.

Da ist Frank, ein kleiner, ruhiger Mann, der stolz in seiner Rockerkutte der „Wild Skulls“ herumstapft, um die Ecke geboren und aufgewachsen. Heute ist er 60, Arbeit verloren wegen Krankheit, sein Motorrad hat ihm sein Motorradklub geschenkt. Da ist Siggi, fast 75, die Mutti, wie sie hier alle nennen, immer ein Lachen, immer ein freundliches Wort. Seit 35 Jahren im Schillerkiez, hat aus dem Osten rübergemacht, weil sie dort von der Stasi gegängelt wurde. Hat dann in Kreuzberg als Lehrerin gearbeitet. Seit der Mann vor acht Jahren starb, kommt sie in den Bierbaum, fast täglich, hier hat sie ihre neue Familie gefunden. Sie sind Unikate. Der Bierbaum ist ein Unikat. Eine Institution, an der man vorbeiläuft und sich denkt: „Ach, das gibt es also auch noch.“

Ein anderer Tag, ein anderer Abend: eine kleine blonde Frau wackelt mit ihrem Hintern und im Takt zur James-Bond-Filmmusik. Jacke, Hemd, Hose – Kleidungsstück für Kleidungsstück wirft sie ab. Ihre Haare fliegen. Ihre Brüste wippen. Mit Händen und Blicken lockt sie das Publikum. Sie ist eine Stripperin und im Bierbaum, um ihre Show zu machen. Sie räkelt sich und schlängelt sich, mal stehend, mal liegend oder in der Hocke. Hier zwischen all den Motorrädern, die an der Wand hängen, die in den Vitrinen stehen, zwischen den Fotos und Erinnerungstafeln verstorbener Biker.

Jeder kriegt hier eins vor den Kopf - verbal

Sie tanzt in der Mitte des Raumes, um einen Stuhl herum, im Scheinwerferlicht schimmert die Silhouette ihres Körpers. Auf dem Stuhl sitzt ein junger Mann. Einer, der morgen heiraten wird, deswegen die Show. Sie reißt ihm das Hemd vom Leib und spielt erst mit den Brustwarzen seines durchtrainierten Oberkörpers, dann streicht sie über die Attrappe eines Riesenpenis, die da zwischen seinen Beinen hängt. Die Musik jagt durch den Raum, die Männer raunen und johlen.

Rau geht es im Bierbaum zu. Berliner Schnauze vom feinsten. Kann man mögen, muss man nicht. Gerecht ist es insofern, als dass jeder verbal eins vor den Kopf kriegt, egal ob Türke oder Deutscher, Frau oder Mann, in Arbeit oder Hartz IV, schwul oder hetero.

Ein anderer Tag, 12 Uhr, der Tresen ist voll besetzt. Ein Mann kommt rein, er ächzt und seufzt und ruft laut klagend: „Mein Rücken tut weh, mein Arsch tut weh. Scheiß Baustelle.“ Schon hagelt es Sprüche. „Dein Arsch tut weh? Beim nächsten Mal Vaseline nehmen, dann ist es nicht so trocken.“ Der Mann hört sich das fünf Minuten an, dann haut er auf den Tresen: „So, jetzt ist aber wieder gut.“ Und dann ist gut.

Die Kneipe ist sein Leben geworden

Abduls Kneipe ist sein Leben geworden. Der Ort, an dem er gebraucht wird. Nach der Fabrikschufterei verkaufte er für ein paar Jahre gebrauchte Autos, um dann den Bierbaum III zu übernehmen. Früher war es eine Kette. Bierbaum 1 bis 3. Und Abdul kannte den Besitzer. Half aus und stellte fest, dass ihm das liegt, Wirt sein. Und ja, in der Kneipe, gleich am Tresen, steht ein großer Baum aus Plastik, der kommt nicht weg, denn ohne den wäre es ja kein Bierbaum. Bis 2028 will Abdul noch weitermachen. Dreimal am Tag. Jeden Tag in der Woche. Den Abdul ist der Bierbaum und der Bierbaum ist Abdul.

Spät nachts. Es ist knüppeldicke voll. Alles lacht, johlt oder tanzt, die Jukebox läuft ununterbrochen. Die Bardame rennt hin und her, gießt ein, kassiert, zündet sich eine Kippe an, nimmt einen Zug, steckt sie in den Ascher und vergisst sie wieder. Nur ein Mann sitzt da und schweigt. Schaut der Menge zu, schaut auf die Straße. Das kann man im Bierbaum nämlich auch gut. Sitzen und schweigen und die Zeit vergehen lassen.

Das kann man nicht erklären. Es funktioniert, denn irgendwann ist da diese Ruhe in einem, dieses Loslassen von dem, was bedrückt. Loslassen und dabei nicht alleine sein. Dann steht der Mann auf, geht an den Automaten, schiebt einen Zehn-Euro-Schein hinein, drückt ein paar Knöpfe, los geht’s. Es rattert, es blinkt. Der Mann steht und drückt. Steht und drückt. Dann ist es vorbei. Warum er das macht? „Es beruhigt. Es ist vertraut. Deswegen.“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false