© Gestaltung: Tagesspiegel/Foto: Leon Grunau

Julian Breinersdorfers Vision für Berlin 2030: „Wohnraum für viele Hunderttausende“

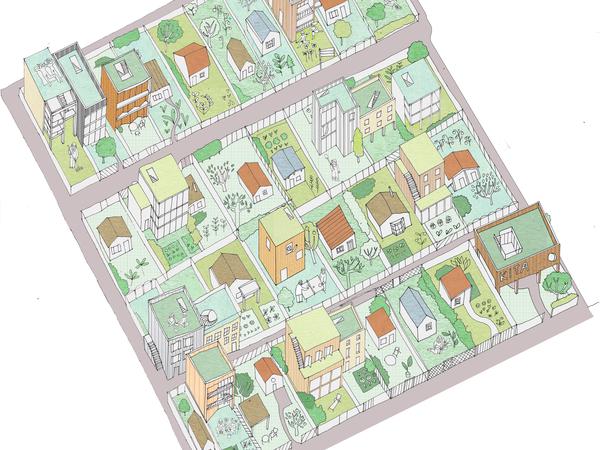

Viergeschössige Blockrandbebauung, begrünte Dachflächen, 40-prozentige Grundstückbebauung – diese drei Regeln würden die Wohnraumkrise lösen, meint der Architekt Julian Breinersdorfer.

Der Wohnraummangel ist die größte Herausforderung für die Stadt seit dem Fall der Mauer.

Der Senat avisiert im Stadtentwicklungsplan 200.000 neue Wohnungen bis 2030. Dass die erstens ausreichen, und zweitens rechtzeitig gebaut werden, glaubt niemand, der diese Stadt kennt und trotzdem liebt.

Seit Kriegsende tut Berlin sich schwer, großflächig guten Wohnraum zu schaffen. Ost wie West haben im Sinne der Moderne das Wohnen eher an den Stadtrand verlegt, mit freistehenden Wohnblocks, im Märkischen Viertel wie in Marzahn. Durch die Trennung von Wohnen und Gewerbe und die geringe Dichte erreichten diese Quartiere nie die integrative Qualität der Gründerzeitkieze.

Seit der Wiedervereinigung wurde die Innenstadt wieder nachverdichtet. Für Orte wie die Mediaspree und die Europacity am Hauptbahnhof war der Ramschkapitalismus die Leitidee. Historische Industriearchitektur und die lebendige Musik- und Kulturszene wurden plattgemacht für gesichtslose Architektur, die überall auf der Welt stehen könnte. Ausreichend Wohnraum ist trotzdem nicht entstanden.

Seitdem die zentralen Lücken weitgehend geschlossen sind, findet Wohnbau wieder hauptsächlich am Stadtrand statt. Diskussionen über Nachverdichtung im Zentrum konzentrieren sich auf Bereiche, die entweder zu klein sind, wie die Aufstockung von Supermärkten, oder zu kontrovers, wie die Randbebauung des Tempelhofer Feldes oder die Umwidmung von Kleingärten.

Grundstücke für Mehrfamilienhäuser sind so selten und teuer, dass nur die öffentliche Hand oder Großinvestoren dort bauen können. Bebauungspläne sind kleinteilig und unflexibel, können nicht auf sich ändernde Bedürfnisse reagieren. Neue Kieze mit Identität und Kraft entstehen so nicht.

Wie Berlin die Wohnraumkrise vor 150 Jahren schon einmal gelöst hat

Berlin konnte diese Kieze mal: Mit dem Hobrecht-Plan von 1861 und der begleitenden Baupolizeiordnung wurde in 40 Jahren Wohnraum für über eine Million Menschen geschaffen. Der Plan hatte historisch einen schlechten Ruf, weil die rapide Urbanisierung viele Schattenseiten hatte.

Rückblickend muss man aber feststellen: Damals ist in atemberaubendem Tempo der gesamte Gründerzeitring um die Innenstadt entstanden. Kreuzberg, Charlottenburg, Prenzlauer Berg, Friedrichshain und alles dazwischen, die lebendigsten urbanen Räume der Stadt.

Wie hat der Hobrecht-Plan funktioniert? Ausgerechnet die Preußen haben ein unglaublich schlankes Regelwerk verfasst: Der bis dahin dünn besiedelte Geltungsbereich wurde auf einer Planzeichnung durch Straßenverläufe und Grundstücksteilungen gegliedert, den Baufeldern nur drei wesentliche Regeln zugewiesen:

- Es durfte sechsgeschossig als Blockrandbebauung gebaut werden.

- Die Traufhöhe war maximal 22 Meter.

- Die Höfe mussten für die Feuerwehr mindestens 5,34 Meter mal 5,34 Meter groß sein.

Die Vielzahl der damit auf einmal zur Verfügung stehenden Baufelder sowie die einfachen, flexiblen Regeln lösten einen Bauboom aus, der auch von vielen kleinen Investoren getragen wurde. Anders als bei modernen Bebauungsplänen wurde nicht zwischen Gewerbe- und Wohngebieten unterschieden. Es entstand die berühmte „Berliner Mischung“: Wohnen im Vorderhaus, Gewerbe im Hinterhaus, eine Stadt der kurzen Wege.

© Alessandro Cugola

Wo ist heute noch Platz für eine Neue Berliner Mischung?

Es gibt auch heute noch großflächige, dünn besiedelte Gebiete in Berlin: Laut dem Umweltatlas des Senats belegen Einfamilienhäuser, Doppelhäuser, Dorfhäuser und Villen 57 Prozent der mit Wohnraum bebauten Stadtfläche, aber nur 15 Prozent der Bevölkerung wohnt hier.

Diese Flächen sind so gewaltig und so dünn besiedelt, dass dort Wohnraum für viele Hunderttausende entstehen kann, wenn ihnen Baurecht nach dem Vorbild der drei Regeln des Hobrecht-Plans zugewiesen wird. Die können so für eine Neue Berliner Mischung angepasst werden:

- Es darf viergeschossig als Blockrandbebauung gebaut werden.

- Alle neuen Dachflächen müssen intensiv begrünt werden.

- Die Grundstücke dürfen bis maximal 40 Prozent bebaut werden.

Das Ergebnis ist eine weniger intensive Bebauung als die Sechsgeschosser der Gründerzeit, um nicht zu starke Brüche zwischen Neubauten und alten Einfamilienhäusern zu schaffen. In einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus können auf einem typischen Grundstück trotzdem bis zu acht Wohnungen entstehen.

Die Regeln zu Dachbegrünung und Dichte verbessern trotz Nachverdichtung die Klimafreundlichkeit der Häuser wesentlich. Außerdem können die so entstehenden Dachgärten von den Bewohnern genutzt werden.

Wenn zudem planungsrechtliche Nutzungsregeln leicht gelockert werden, können auch notwendige Infrastrukturen wie Kitas und Pflegeeinrichtungen entstehen. Nichtstörendes Gewerbe bringt Lebendigkeit und wirtschaftliche Dynamik in die neu wachsenden Kieze. Eine neue Berliner Mischung entsteht.

Welche Möglichkeiten haben die Bewohner und Eigentümer?

Die Grundstücke gehören größtenteils den Bewohnern. Wenn man ihnen dieses flexible Baurecht gibt, können sie entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse und der lokalen Situation Wohnraum schaffen, müssen es aber nicht. Hier einige Beispiele:

Aufstockung für die Familie: Margarethe lebt in einem massiven Einfamilienhaus aus den 1930er-Jahren in Marienfelde. Sie möchte Wohnraum für ihre Tochter und die beiden Enkel schaffen. Ihr Haus mit 80 Quadratmeter Grundfläche wird um ein Geschoss aufgestockt. Das kostet gut 200.000 Euro. Die Tochter bezahlt 850 Euro im Monat für den Kredit, das hätte sie mindestens für eine Wohnung ohne Garten und Großmutter an Miete bezahlt.

Verkauf und Entwicklung eines Mehrfamilienhauses: Die Meyerbuschs planen ihren Ruhestand am Mittelmeer. Ihr Grundstück mit einem 1980er Jahre Bungalow in Britz war vor dem neuen Baurecht wegen der lauten Straße ungefähr 550.000 Euro wert. Jetzt bringt es wegen der für ein potenzielles Mehrfamilienhaus attraktiven Nähe zur U-Bahn das Dreifache. Ein Entwickler errichtet darauf ein viergeschossiges Wohnhaus mit sechs Wohneinheiten. Das Erdgeschoss mit großem Garten wird an eine Kita vermietet. Es entstehen neuer Wohnraum und Betreuungsplätze in einem wachsenden Stadtviertel. Und wenn im Januar der Hochnebel auf Neukölln drückt, blinzeln die Meyerbuschs in die Morgensonne über der Adria.

Seitliche Anbauten, Mischung aus Vermietung und Eigennutzung: Toni und Cem haben hart gearbeitet und Geld zurückgelegt. Sie kaufen davon ein Einfamilienhaus in der Nähe des Orankesees. Links und rechts bauen sie zwei Wohnungen zur Vermietung an, sie selbst ziehen in den Altbau. Toni hat jetzt ein kleines Büro, er arbeitet meistens im Home Office, Cem hat sich ein Wintergartenatelier gebaut. Die Baukosten amortisieren sich langfristig durch die Mieten.

Weiternutzung als Einfamilienhaus: Herr Dollmann wohnt seit 30 Jahren in einer hübschen kleinen Villa im Komponistenviertel und möchte ganz sicher nicht anbauen oder aufstocken. Da ein Baurecht keine Baupflicht ist, ändert sich für ihn nichts.

Die Neue Berliner Mischung aus Urbanität und Dörflichkeit

An randständigen Lagen würde sich durch das Baurecht zunächst vielleicht wenig verändern. Entlang der bestehenden U- und S-Bahnlinien könnten aber schnell neue Kieze wachsen. Etwas weniger dicht bebaut als die Gründerzeitviertel, dafür wesentlich grüner, eine neue Berliner Mischung aus Urbanität und Dörflichkeit.

Anders als bei großen Wohnbaukomplexen am Stadtrand würden nicht vor allem Großinvestoren und Baukonzerne profitieren, stattdessen die circa 200.000 Eigentümer der jetzt wertvolleren Grundstücke, außerdem lokale Handwerker, die auf kleinteilige Projekte spezialisiert sind, Künstler mit Platz für Ateliers, Singvögel und Bienen, für die die intensiv begrünten Dächer wichtige Biotope sind, – und vor allem die neuen Bewohner, die endlich zentral, günstig und mit Zugang zu Grünflächen wohnen können.

Also am Ende Berlin, das dann endlich wieder Platz für sich selbst hat.

- BERLIN 2030

- Berlins Start-up-Szene

- Charlottenburg-Wilmersdorf

- Friedrichshain-Kreuzberg

- Garten

- Lichtenberg

- Marienfelde

- Marzahn-Hellersdorf

- Mediaspree

- Mieten

- Mitte

- Neukölln

- Pankow

- Reinickendorf

- Tempelhofer Feld

- Wohnen

- Wohnen in Berlin

- Wohnungsbau

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: