© IMAGO/ZUMA Wire/Ismael Adnan

Sherko Fatahs überragender Roman „Der große Wunsch“: Auf den Boten warten

Die Suche eines Vater nach seiner Tochter, die sich im irakisch-kurdischen Grenzgebiet dem IS angeschlossen hat: Ein großartiger Roman des literarischen Nahostspezialisten Sherko Fatah.

Stand:

Seit Becketts „Warten auf Godot“ wurde das Warten nicht mehr so eindrucksvoll dargestellt wie in diesem Roman. Ein Vater wartet auf Lebenszeichen seiner verschwundenen Tochter. Naima ist zwanzig Jahre alt, und nichts hatte angesichts ihres Berliner Lebenswandels und ihrer im westlichen Konsumismus scheinbar sicher verankerten Jugend darauf hingedeutet, dass sie sich über das Internet in einen jungen „Gotteskrieger“ des Islamischen Staates verlieben und ihm ins fromme Utopia nach Rakka folgen würde. In jene unwirtliche Weltregion also, aus der sich ihre Vorfahren vor einem halben Jahrhundert auf der Suche nach dem besseren Leben Richtung Westen aufgemacht hatten.

Weil er die Untätigkeit nicht aushielt, ist Murad kurzentschlossen ins türkisch-syrische Grenzgebiet gereist. Dort hat er Kontakt mit dubiosen Mittelsmännern aufgenommen, die wiederum Kontakte zu „Leuten vor Ort“ haben. Obwohl er die Zuverlässigkeit der Nachrichten, für die er bezahlt, ebenso schwer einschätzen kann wie ihre Bedeutung, erwartet er jede von ihnen mit schwer erträglicher Ungeduld.

Der „Bote“ bietet ihm Fotos seiner Tochter – auf denen allerdings nur eine bis auf den Augenschlitz verschleierte Frau zu sehen ist. Alle Zeichen können trügen, sogar die ihm zugespielten Sprachnachrichten der jungen Frau, die Naima sein soll und die in Rakka ein Audiotagebuch über ihren Alltag im Islamischen Staat führt.

Fatah ist Nahostspezialist

Anfangs klingt sie begeistert und überzeugt, später immer angewiderter vom Glaubensterror und den Erhängten in den Straßen. Aber ist es wirklich Naima? Ihre Stimme klingt für Murad fremd, schon weil ihre Gedanken es sind. Naimas Mutter Dorothee, von der er längst getrennt lebt und die ihm nun mit ihren ebenso besorgten wie vorwurfsvollen Anrufen wieder nahe rückt, meint, er sei Betrügern aufgesessen.

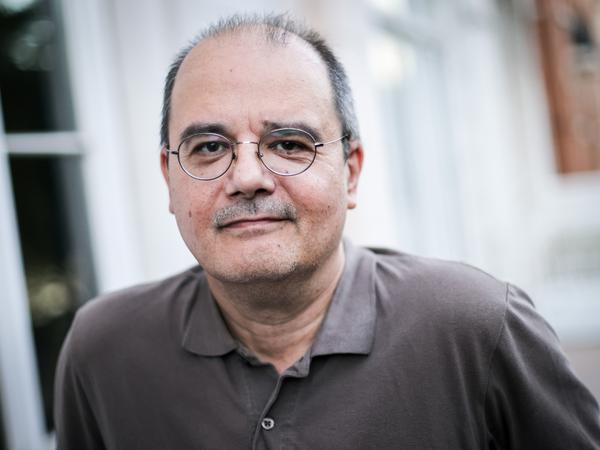

Mit Romanen wie „Im Grenzland“, „Das dunkle Schiff“, „Der letzte Ort“ und „Schwarzer September“ hat sich Sherko Fatah einen Ruf als bester literarischer Nahostspezialist unter den deutschen Autoren erschrieben. Geboren wurde er 1964 in Ost-Berlin – als Sohn eines kurdisch-irakischen Vaters, der als Stipendiat in die DDR gegangen war (der Irak war sozialistisches Bruderland), und einer deutschen Mutter, die in ihrer Kindheit durch die Flucht aus Masuren geprägt wurde. 1975 reiste die Familie nach West-Berlin aus und zog nach Lichtenrade, nur wenige Meter vom Todesstreifen entfernt, so dass der junge Sherko Fatah seinen Blick als Beobachter öden Grenzlands schulen konnte.

„Der große Wunsch“ ist ein vieldeutiger Titel. Es ist die arabische Bedeutung des Namens Murad, dessen „großer Wunsch“ darin besteht, seine Tochter zu retten und zu begreifen, wie ihr „großer Wunsch“ nach einem bedeutungsvolleren und konsequenteren Leben fernab westlicher Beliebigkeit entstehen konnte. Ihre Bekehrung bleibt ihm ein Rätsel, war sie zuvor doch „kein bisschen“ religiös. Hat er als Vater einen Fehler gemacht?

Tiefsitzende Frustrationen bei den Migrantenkindern der zweiten und dritten Generation

Murad erschrecken die Migrantenkinder der zweiten oder dritten Generation mit ihren tief sitzenden Frustrationen – Mädchen mit maskenhaft geschminkten Gesichtern und „bunten Krallen aus dem Nagelstudio“, Jungs mit Muskeln und Undercut, die sich unversehens in Glaubenskämpfer verwandeln können.

Während des Wartens denkt Murad über die Migrationsgeschichte seiner Familie und seine gescheiterte Ehe nach. Vor allem aber unternimmt er Streifzüge in die Umgebung, als hielte die karge, endlos weite, bisweilen von Schützengräben durchzogene Landschaft Botschaften für ihn bereit. Und das tut sie auch. Sie signalisiert ihm Fremdheit und Unzugehörigkeit.

Grandiose erste vierzig Seiten

Die grandiosen ersten vierzig Seiten des Romans schildern, wie Murad bis zur äußersten physischen Erschöpfung einen Tag und eine Nacht lang an einer kahlen Bergflanke entlangirrt, geplagt von Durchfällen, gegen die er eine improvisierte Windel zwischen die Schenkel geklemmt hat, und gehetzt von streunenden Hunden, die schon in früheren Romanen Fatahs verstörende Begleiter waren.

Fatahs bisweilen fast magische Landschaftsbeschreibungen sind Spiegelungen von Seelenzuständen. Es gibt wundersame blaue Felsen, die Murad wie die „Reste eines uralten, versteinerten Himmels“ vorkommen, aber auch Höhlen, in denen sich die Gerippe armenischer Kinder und Frauen aus der Zeit des Völkermords vor hundert Jahren befinden.

© picture alliance/dpa/Christian Charisius

Fatahs Sprache ist von schnörkelloser Präzision. Bewundernswert sind die vielen scharfgestochenen Bilder und Vergleiche, die oft einen Unterton ins Sarkastische haben. Etwa wenn Murad Eindrücke auf einem Marktflecken in der Nähe seines Unterschlupfs sammelt: „Er spazierte an offenen Ständen entlang, in denen sich bläuliche Hammelköpfe und andere Tierfragmente türmten wie Montageteile kurz vor Erschaffung der Fauna. Meist kauerte, versteckt zwischen heraushängenden Zungen und halb geschlossenen Tieraugen, eine in Tüchern wie Bandagen verschwindende Frau.“

Düstere Labyrinthe

Exotismus liegt Sherko Fatah und seinen Protagonisten fern, wenn sie in den orientalischen Orten herumirren wie in düsteren Labyrinthen. Gerade weil familiäre Wurzeln dort hinreichen, ist das Befremden so stark. Der auf den touristischen Genuss des „Anderen“ ausgerichtete Blick ist ihnen nicht möglich.

Immer wieder scheitert Murad, der westliche Intellektuelle, an einem konspirativen Wissenssystem, das auf vertraulichen Informationen und persönlichen Verbindungen basiert. Daraus ergibt sich eine demütigende Überlegenheit seiner Kontaktpersonen, die zwar regelmäßig die Dominanz des kolonialen Westens beklagen, andererseits aber die naive Ahnungslosigkeit des Zugereisten aus dem Westen zu verspotten scheinen. Die Klugheit ihrer Abwägungen resultiert aus dem Umstand, dass sie mit den Gesetzen eines Lebens vertraut sind, das bei aller Wirrnis und aller Gewalt eben auch seine Regeln hat.

Als großer Menschendarsteller erweist sich Fatah gerade dadurch, dass er vielen Figuren Undurchsichtigkeit verleiht, etwa Murads Gastwirt Abbas mit seinem ewigen Misstrauen, das wunderbar kompensiert wird durch die freundliche Fürsorglichkeit seiner Frau Alija. Am undurchsichtigsten aber ist Murads bester Freund Aziz, ein sich geheimnisvoll gebender, die Provokation liebender Abenteurertyp. Murad betreibt mit ihm eine kleine Agentur für Kriegsreportagen – er auf sicherem Posten in Berlin, Aziz auf Bilderjagd in den Kampfgebieten.

Lange kündigt Aziz seine Ankunft und Hilfe an, um sich dann im spannenden Finale überraschend als der Mann zu erweisen, der die Fäden in der Hand hält. Und je öfter er Murad nun mit „mein Freund“ anredet, desto unheimlicher wird er. Aziz verspricht, ihn ins Kriegsgebiet zu Naima zu führen. Was sich daraus ergibt, soll hier offen bleiben. Ein großartiger Roman.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: