© Markus Hesselmann

Kiezkamera Tempelhof-Schöneberg: Haus mit Historie, stilles Jubiläum, Backtradition und mehr

In unserer Online-Galerie finden Sie eine Auswahl von Fotos aus unserer Newsletter-Rubrik „Kiezkamera“ und darüber hinaus.

In unseren Berliner Bezirksnewslettern, die Sie hier bestellen können, veröffentlichen wir jede Woche die Rubrik „Kiezkamera“ mit kiezigen Fotos, die unsere Autor:innen, unsere Leser:innen oder auch fotografierende Kolleg:innen gemacht haben, und auch bisweilen mit Bildern, die wir in Archiven oder bei Agenturen gefunden haben.

Hier finden Sie ein paar Beispiele aus dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg mit seinen Ortsteilen Tempelhof, Schöneberg, Friedenau, Mariendorf, Marienfelde und Lichtenrade.

Wenn Sie in Ihrem Kiez oder anderswo im Bezirk Tempelhof-Schöneberg fotografieren und uns Bilder zusenden wollen, können Sie dies per Email an alexander.conrad@tagesspiegel.de.

Wo die Geschichte des Tagesspiegels begann

© Markus Hesselmann

Was lugt da hinter Bäumen hervor? Das Ullsteinhaus aus ungewohnter Perspektive, gesehen von den Mariendorfer Schätzelbergen aus. In dem eindrucksvollen Backsteingebäude begann vor 80 Jahren die Geschichte des Tagesspiegels. Das im Krieg beschädigte, aber nutzbar gebliebene Bauwerk war der erste Redaktionssitz unserer Zeitung.

Am 27. September 1945 erschien die erste Ausgabe, zuvor schon produzierten die damaligen Kolleg:innen zur Probe. Einen Artikel zum runden Jubiläum haben wir bereits veröffentlicht, im Mittelpunkt steht Peter de Mendelssohn, der als Presseoffizier im US-Auftrag die Gründung unserer Zeitung vorantrieb. Das historische Stück unseres Kollegen Andreas Austilat können Sie hier lesen, weitere Beiträge zum Jubiläum werden folgen.

Viele Artikel, die in den ersten Jahren der Nachkriegszeit im Tagesspiegel erschienen und sich vielfach erstaunlich aktuell lesen, haben wir aus dem Archiv heraus digitalisiert und hier auf einer Seite versammelt, auf der es vor allem um den Mit-Gründer und ersten Chefredakteur des Tagesspiegels geht: den Journalisten und Schriftsteller Erik Reger, aber auch um Autor:innen wie Peter de Mendelssohn, Walther Karsch, Karena Niehoff und Gabriele Tergit. Auch Artikel, die sich mit der Geschichte des Tagesspiegels aus heutiger Sicht befassen, finden Sie dort.

Rauch über Schönebergs Norden

© Lea Becker

Auf dem Dach der Baustelle des John Jahr Hauses im angrenzenden Ortsteil Tiergarten ist zu Wochenbeginn ein Brand ausgebrochen. Die Rauchwolke war über weite Teile Berlins hin sichtbar. Es waren auch Explosionen zu hören, die wahrscheinlich auf Gasflaschen zurückzuführen sind.

Das Feuer brach nach 8 Uhr am Montagmorgen in der Kurfürstenstraße aus, die Feuerwehr war mit 130 Einsatzkräften vor Ort. Die genaue Ursache wird derzeit noch untersucht, Menschen kamen nicht zu Schaden. Hier mehr zu dem Großbrand.

Stilles Jubiläum

© dpa/Hannes P Albert

Das Planetarium am Insulaner ist zwar seit zwei Jahren geschlossen, aber Geburtstag hat es trotzdem. In diesen Tagen wird es 60 Jahre alt.

Ein Berliner Planetarium hatte es bereits seit 1926 am Bahnhof Zoo gegeben, im Zweiten Weltkrieg wurde es als Kino für Soldaten genutzt, dann aber, in der Nähe des Zoobunkers gelegen, schwer beschädigt und später abgerissen. 1959 erhielt die Archenhold-Sternwarte in Treptow ein Kleinplanetarium, für die West-Berliner war es nach 13. August 1961 nicht mehr zugänglich.

Mit dem Bau der 1963 eröffneten Wilhelm-Foerster-Sternwarte auf dem Insulaner entstand auch die Idee eines damit verbundenen Planetariums, das schließlich am 18. Juni 1965 am Fuße des Schöneberger Trümmerbergs eröffnet wurde. Ebenso wie die Sternwarte wurde es nach den Entwürfen von Carl Bassen errichtet.

Schon 60 Jahre lang ermöglicht das Planetarium den Blick in die Sterne, seit Juli 2023 ist es aber für mehrere Jahre zwecks umfangreicher Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen geschlossen. Neben der Errichtung eines astronomischen Bildungszentrums auf modernstem Standard soll auch ein neuer Sternprojektor eingebaut werden.

Mit dem im Fußboden versenkbaren Sternprojektor Zeiss Vb konnten bisher 8900 Sterne an die Kuppel projiziert werden, die einen Durchmesser von 20 Metern hat. Bis das alles fertig ist, erlaubt aber noch immer das Zeiss-Großplanetarium am Ernst-Thälmann-Park den Blick in den Sternenhimmel.

Berliner Backtradition

© Alexander Conrad

Mit dem bezirklichen Backhandwerk ist man in Tempelhof-Schöneberg hochzufrieden. Das ergab zumindest die große Bezirke-Umfrage des Tagesspiegels zum Thema Nahversorgung. Auf die Frage, ob es ausreichend Bäckereien im Bezirk gäbe, schloss Tempelhof-Schöneberg mit Abstand am besten ab. Das Backen hat hier eben Tradition: So befinden sich im Tempelhofer Industriegebiet Großbäckereien, die ganz Berlin beliefern.

Am imposantesten ist wohl die ehemalige Schlüterbrotfabrik in der Alboinstraße mit einer Fassade aus rotvioletten Ullersdorfer Klinkern, akzentuiert durch vertikale Klinkerbänder. Gebaut wurde das markante Gebäude 1927/28 nach Entwürfen von Bruno Buch.

In den 1950-er Jahren kamen Ergänzungsbauten hinzu, als Schlüterbrot mit der Firma Bärenbrot fusionierte. 2002 stellte das traditionsreiche Bäckereiunternehmen seinen Betrieb ein, doch bis heute gibt es das „Schlüterbrot“, ein Roggenmischbrot, das 1890 vom Unternehmensgründer Theodor Schlüter entwickelt wurde.

Das historische Bauwerk wird heute als Büro- und Geschäftshaus genutzt, heißt nun Alboin-Kontor und wird von der Silhouette eines Reiters bekrönt, der offensichtlich den Namensgeber der Straße darstellen soll, den Langobardenkönig Alboin aus dem 6. Jahrhundert.

Eine Ritze im Beton reicht...

© Markus Hesselmann

... und schon wird’s grün und bunt auf diesem ansonsten nicht unbedingt hübschen Garagenhof im Bayerischen Viertel, über das Sie hier mehr lesen können, vor allem Historisches.

Hitzehilfe im Schöneberger Norden

© Markus Hesselmann

Am 1. Juni hat in der Kurmärkischen Straße 1-3 an der Grenze zu Tiergarten wieder die Hitzehilfe des Internationalen Bundes (IB) eröffnet. Seit 2022 gibt es das Angebot, damals deutschlandweit das erste seine Art.

Bis Ende August können Obdachlose, aber auch andere betroffene Personen sich hier täglich zwischen 10 und 20 Uhr in kühlen Räumen aufhalten, duschen, schlafen und etwas essen. Mehr zum Thema hier von unserer Kollegin Madlen Haarbach.

Rechnen und heizen

© Virtus

Im Gewerbequartier Marienpark soll ein Rechenzentrum mit einer Kapazität von insgesamt 57 Megawatt IT-Leistung entstehen. Für die Kühlung der Server sind weitere 33 Megawatt vorgesehen. Mit dieser Leistung ließen sich rechnerisch 90.000 Haushalte mit Strom versorgen. Unser Wirtschafts-Kollege Thomas Loy berichtet.

Dampflok im Grünen

© Alexander Conrad

Um eine alte Dampflok zu bestaunen, muss man nicht erst ins Deutsche Technikmuseum gehen, wo davon eine ganze Menge ausgestellt sind. Ein Besuch im Natur Park Südgelände genügt. Seit 25 Jahren gibt es diesen Park auf dem Gelände des ehemaligen, 1891 von der Deutschen Reichsbahn eröffneten und 1952 geschlossenen Rangierbahnhofs Tempelhof.

An ihn erinnern noch verschiedene Relikte aus der Zeit der Dampflokomotiven, so ein 50 Meter hoher, knapp 100 Jahre alter Wasserturm und diese alte Lok der Baureihe 50, 1940 bei Henschel in Kassel gebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb sie bei der Reichsbahn der DDR, wurde erst Anfang der 1980er Jahre ausgemustert und zunächst noch als Heizlok genutzt. Nach der Wende und einer Zwischenstation bei einem Eisenbahnverein in Halberstadt kam sie als vorerst letzte Station in den Natur Park Südgelände.

Lichtenrade, unendliche Weiten

© Katharina Köhler

Zu Space Instruments in der Kettinger Straße im Süden des Bezirks fahren Hobby-Astronomen teils Hunderte Kilometer weit. Aus dem Keller seines Wohnhauses heraus verkauft Christopher Förster Zubehör für Sternengucker. Beim Blick durchs Teleskop hat er schon Menschen weinen gesehen. Unsere Kollegin Katharina Köhler hat ihn besucht.

Bikini-Haus auf Flughafen

© Büro Brandlhuber/b+/Cornelia Müller

Der Architekt Arno Brandlhuber hatte schon vor einiger Zeit eine grandiose Idee. Er machte den Vorschlag, das Flughafengebäude mit sechs bis acht zusätzlichen Geschossen aufzustocken. In seinem Entwurf ragt über dem Halbrund des historischen Bauwerks ein auf Stelzen getragener Hochhausriegel auf. Für die Simulation verlängerte er das Bikini-Haus am Zoo und setzte sie dem Flughafen aufs Dach.

Insgesamt 3500 Wohnungen könnten dort entstehen. Wo oben tausende Menschen wohnen könnten, wäre unten in den Hangars, Hallen und bisher ungenutzten Räumen ausreichend Platz, um einzukaufen, Kultur zu erleben, Sport zu treiben oder ein Alliiertenmuseum einzurichten. Unser Kollege Stephan Wiehler greift diese Idee nun wieder auf und plädiert in der Debatte um die Bebauung des früheren Flughafens für beides: freies Feld und Wohnungsbau.

Kinder auf dem Trockenen

© Joachim König

Warum der Kinderbrunnen am Barbarossaplatz nicht sprudelt. 30 Zierbrunnen gibt es in Tempelhof-Schöneberg, einer der schönsten ist der Kinderbrunnen aus dem frühen 20. Jahrhundert am Barbarossaplatz in Schöneberg. An den Eckpunkten des Brunnens sitzen und knien acht Kinder vor einer Wasserschale, aus der Mitte sprudelt normalerweise eine Wasserfontäne empor.

Die Kinderstatuen wurden vom Bildhauer Constantin Starck zwischen 1911 und 1913 entworfen, weil der Brunnen schon damals unmittelbar vor einer Schule (damals: Chamisso-Schule; heute: Grundschule am Barbarossaplatz) lag. Derzeit ist der Brunnen jedoch trocken. Leser Joachim König schickte dem Tempelhof-Schöneberg-Newsletter das Beweisfoto oben.

Das Grünflächenamt des Bezirks teilte auf Anfrage mit, dass der Brunnen leider undicht sei, sodass die Brunnenschale innerhalb eines Tages leerlaufe und das Wasser im Boden versickere. Derzeit sei man auf der Suche nach einer Firma für die Abdichtungsarbeiten am Brunnen.

Von den 30 Brunnen im Bezirk sprudeln derzeit übrigens nur 22, acht sind außer Betrieb aufgrund baulicher oder technischer Mängel und fehlender Personal- und Finanzressourcen zur Instandsetzung. Im Oktober letzten Jahres wurden die Sanierungen des Sintflutbrunnens auf dem Perelsplatz in Friedenau abgeschlossen. Die Gesamtkosten der Sanierung beliefen sich auf 161.100 Euro. In diesem Jahr soll im Bezirk noch der Brunnen im Rosengarten im Tempelhofer Franckepark saniert werden.

Vom Rosengarten zum Rosenhof

© Rosenhof

365 Apartments gibt es in der 1999 erbauten Senioren-Wohnanlage Rosenhof in Mariendorf, von einem bis maximal drei Zimmern, alle belegt, mit Wartezeiten muss man rechnen. Unser Kollege Udo Badelt porträtiert das Ehepaar Weisbecker, das dort wohnt.

Regenbogen wie bestellt

© José Bruneau-Saavedra

Passend zum IDAHOBIT, dem internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit, leuchtete bereits am Abend zuvor ein Regenbogen am grauen Himmel über dem Wittenbergplatz. Der IDAHOBIT geht auf den 17. Mai 1990 zurück, an dem die Weltgesundheitsorganisation WHO Homosexualität erstmals aus dem Katalog der Krankheiten strich.

In Berlin gab es anlässlich des Tages die ganze Woche lang Aktionen. Bezirksbürgermeister Kai Wegner (CDU) schnitt am Freitag den „Kiss Kiss Berlin-Regenbogenkuchen“ im Wappensaal des Roten Rathauses an, das schwule Anti-Gewalt-Projekt Maneo stellte seinen Report zu queerfeindlichen Übergriffen vor und vor dem Schöneberger Rathaus hisste Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann (Grüne) die Progress-Pride-Flagge.

Minderheitenrechte seien kein Nice-to-have für Sonnentage, sondern ein demokratisches Kernthema, kommentierte meine Kollegin Nadine Lange. Eine liberale Gesellschaft, die es nicht schaffe, ihre Queers, PoCs, Sinti und Roma, jüdische und behinderte Mitglieder zu schützen, verrate sich selbst.

Radeln statt Fliegen

© Jörn Hasselmann

Der Flughafen Tempelhof war einst das größte Gebäude der Welt, ein Ort der Wirtschaft, Zwangsarbeit, Industrie. Noch heute findet man entsprechende Hinweise: einen Nazi-Adler, einen Tunnel, einen alten Bundeswehr-Posten und natürlich den alten Flieger. Ein Verein hat eine Radfahr-Route ausgearbeitet, die unser Kollege Jörn Hasselmann für Sie hier testet.

Mariendorfer Wahrzeichen

© Alexander Conrad

Prachtvoll illuminiert erstrahlt der Wasserturm des ehemaligen Gaswerks Mariendorf bei Nacht in unübersehbarem Zinnoberrot. Das zwischen 1900 und 1901 errichtete Gaswerk war damals das größte im Großraum Berlin und versorgte dessen südliche Gemeinden mit Stadtgas, das vorrangig zur Beleuchtung genutzt wurde.

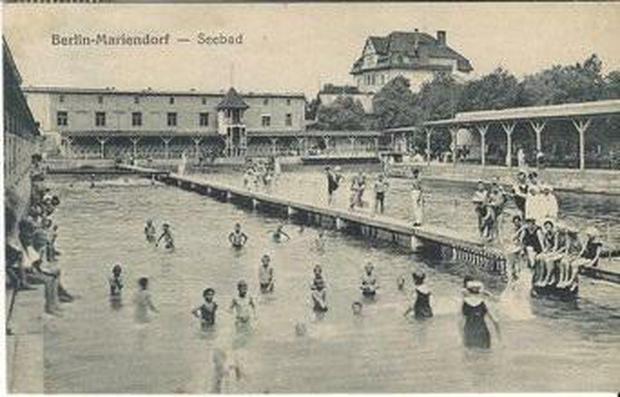

Ermöglicht wurde der Bau durch den Mariendorfer Kaufmann Adolf Lewissohn, der die Besitzer der für das Gaswerk benötigen Grundstücke überzeugte, diese zu verkaufen. Lewissohn, der 1927 starb, war 1872 auch der Gründer des damaligen Seebades Mariendorf, das unter den Nazis enteignet wurde.

Seit Dezember erinnert in der Ullsteinstraße 159 eine Gedenkstele an das Schaffen der Familie Lewissohn im Bezirk. Am Ende unserer Bildergalerie finden Sie ein historisches Foto des Seebads Mariendorf.

Der älteste Billardsalon Berlins

© TSP/Alexander Conrad

Seit mehr als drei Jahrzehnten lädt das „Billardaire“ in der Monumentenstraße an die filzbezogenen Holztische – als Konstante im Kiez in einer Fabrikhalle mit Geschichte. Wie es dazu kam und dass es mit wohlwollenden Vermietern gut weitergeht, lesen Sie hier.

Existenzgefährdende Mieterhöhung für Queer-Club

© Dana Klemke/AHA

Weniger Glück mit Vermietern hat der benachbarte Queer-Club AHA (Allgemeine Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft ). Nach einer Änderungskündigung würde sich die Miete in dessen Domizil in der Monumentenstraße fast verdoppeln.

Die queere Initiative bittet um Hilfe bei der Suche nach neuen Räumen. Unser Kollege Hans-Hermann Kotte berichtet hier und hier gibt es noch mal ein Update.

Bürgerbeteiligung wirkt

© Markus Hesselmann

Im Kleistpark wurde ein neuer Hundeauslaufbereich eröffnet. Das Gebiet ist am besten vom Eingang an der Grunewaldstraße zwischen Universität der Künste und Haus am Kleistpark zu erreichen.

Das eingezäunte Areal für Hund und Herr- wie Frauchen ist ein Ergebnis der Bürgerbeteiligung im Zuge der Sanierung der Schöneberger Grünanlage. Der Kleistpark soll durch denkmalgerechten Umbau nicht nur historisch, sondern auch aktuell erlebbar werden. Mehr dazu hier.

Ton in Ton im Volkspark Mariendorf

© Sigrid Kneist

Es leuchten die Kirschblüten im Volkspark Mariendorf, eine pinker und schöner als die andere. Dieses romantische Ensemble mit farblich durchaus passender Bank hat die langjährige Tagesspiegel-Redakteurin Sigrid Kneist aufgenommen, die hin und wieder noch für uns den Tempelhof-Schöneberg-Newsletter schreibt.

So soll das neue Kunstmuseum am Kleistpark aussehen

© BILDLABOR Kleistpark / Entwurf kmwf ARGE von Architekten, Berlin, 2025

Bis 2027 soll in der Grunewaldstraße 8 am Kleistpark ein neues Kunst-Museum entstehen, das Bildlabor. Auf über fünf Stockwerken sollen die umfangreiche Hegenbarth-Kunstsammlung des Ehepaars Christopher und Jutta Breu, Arbeitsräume und ein Café Einzug halten, umgeben von einem Ziergarten.

Bis zur Eröffnung können die über 1900 Zeichnungen, Drucke und Grafiken des Künstlers Josef Hegenbarth (1884 - 1962) weiter in der Laubacher Straße 38 in Wilmersdorf angesehen werden. Die Bauphase in Schöneberg hat vor einer Woche begonnen. Hier lesen Sie mehr zu dem Projekt.

Ein Höhepunkt auf der Trabrennbahn

© Heiko Lingk

Im Fritz-Brandt-Rennen, das auf der Trabrennbahn Mariendorf eine fast hundertjährige Tradition hat, geht die Elite der Amateurfahrer an den Start. Shootingstar Emma Stolle (im Bild links) gilt besonderes Augenmerk. Unser Experte Heiko Lingk schreibt hier über die Bedeutung des Rennens.

Kino, Diskothek, Ort eines Bombenanschlags

© Alexander Conrad

Die ursprüngliche Nutzung des Gebäudes Hauptstraße 78/79 in Friedenau ist leicht zu erkennen: „Roxy“ steht noch immer an der im Stil der Neuen Sachlichkeit gestalteten Fassade, deren quer liegende Fensterbänder an Filmstreifen erinnern sollen.

Roxy, das war früher ein beliebter Kinoname. Am 31. Oktober 1929 war der Friedenauer Filmpalast mit einem Stummfilm über den Südtiroler Freiheitskämpfer Andreas Hofer eröffnet worden.

Der Kinobetrieb lief bis 1973, unterbrochen durch den Zweiten Weltkrieg, in dem das Gebäude schwer beschädigt wurde. Nach dem Kino zog ein Club ein, der von einer Diskothek abgelöst wurde. Unter dem Namen „La Belle“ war sie besonders bei US-Soldaten beliebt, was sie zu einem Ziel von Libyens Geheimdienst machte.

In der Nacht auf den 5. April 1986 wurde auf die Diskothek ein Bombenanschlag verübt. Ein US-Soldat und eine türkische Besucherin starben sofort, ein weiterer US-Soldat erlag später seinen Verletzungen. Über zwei Dutzend weitere Gäste erlitten schwere Verletzungen.

Die Opfer treffen sich weiterhin jährlich am Jahrestag an der Gedenktafel, die am Gebäude an den Anschlag erinnert.

Graffiti für Bürgermeister

© Alexander Conrad

Großstadt-Flair versucht die bunt gesprayte Fassade des sich der Streetart verschriebenen Museums „Urban Nation“ in der Bülowstraße 7 zu vermitteln. Beim Besuch des Senats in Tempelhof-Schöneberg sollte es offenbar – ebenso wie die für einen Stopp vorgesehene Tempelhofer Andraschko Kaffeemanufaktur – das facettenreiche Lebensgefühl des Bezirks repräsentieren.

Vor der Tour tagten der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und sein Senat gemeinsam mit dem Tempelhof-Schöneberger Bürgermeister Jörn Oltmann (Grüne) und dem Bezirksamt im Rathaus Schöneberg. Als langjähriger Sitz des West-Berliner Senats ist es dafür prädestiniert.

Neues Stadtteilzentrum an historischem Ort

© Markus Hesselmann

Gleich neben dem heute durch einen Supermarkt-Parkplatz verschandelten Areal, auf dem einst der Prälat zum Feiern lud, schafft das neue Stadtteilzentrum Schöneberg wieder so etwas wie Kiezcommunity - an historischem Ort im alten Schöneberger Dorfkern. Im Bild links im Vordergrund die Fassade des Stadtteilzentrums, ganz hinten der Turm der Paul-Gerhardt-Kirche, davor die Alte Dorfkirche. Hier mehr zur Historie und den Angeboten des Stadtteilzentrums.

Österliche Skulpturenverfeinerung

© Markus Hesselmann

Auf der Carl-Zuckmayer-Brücke, dem Dach der U-Bahnstation Rathaus Schöneberg im Rudolph-Wilde-Park wurden einer Nymphenskulptur ein etwas unheimlich wirkender Puppenkopf und ein Stoffhase untergejubelt. Mehr über das Bayerische Viertel, meist Historisches über die Menschen, die dort lebten, finden Sie hier.

Carl Zuckmayer, der im Viertel bis zu seiner Flucht vor den Nazis gewohnt hatte, schrieb übrigens 1947 für den Tagesspiegel über Deutschlands „Verlorene Jugend“, ein pdf des Artikels gibt es hier auf Tagesspiegel.de.

Gasometer-Gespenst

© Markus Hesselmann

Wie der Geist vergangener Energieversorgung lugt der umgebaute Schöneberger Gasometer im Nebel über die Wohnhäuser zum Supermarktparkplatz an der Hauptstraße.

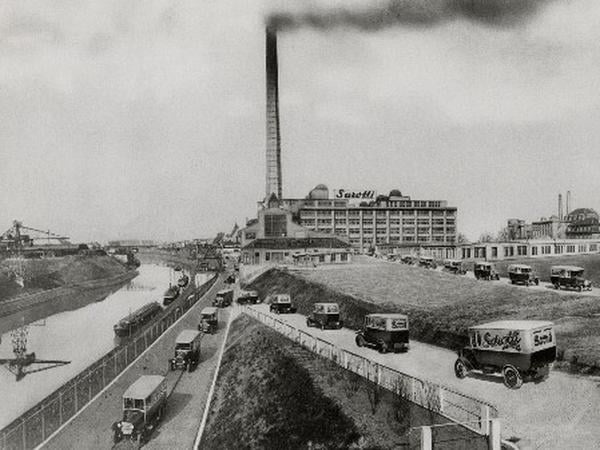

Historisches Foto: Schokolonialismus in Tempelhof

© Museen Tempelhof-Schöneberg

Sie galt als größte Schokoladenfabrik der Welt: Am Teltowkanal produzierte Sarotti einst 1,5 Millionen Tafeln in der Woche. Das Tempelhof Museum beleuchtet auch den Rassismus der Branche und deren Verstrickung in den Kolonialismus. Die Ausstellung läuft noch bis Ende September 2025, mehr dazu hier.

Kleist am Kleistpark

© imago-images / Steinach

Wer aus dem Kleistpark hinaus durch den kleinen Weg zwischen UdK-Außenstelle und Haus am Kleistpark über die Grunewaldstraße in den gegenüberliegenden Gewerbehof geht, erblickt rechts an einer Brandmauer ein Wandbild des Dichters.

Auch für die Kleist-Forscherin Milena Rolka war dies eine neue Entdeckung, „obwohl ich regelmäßig an der Straße bin“. In ihrem Buch „Heinrich von Kleist in Berlin, 1800 - 1811“ folgt sie den hauptstädtischen Spuren des Dichters („Michael Kohlhaas“, „Prinz Friedrich von Homburg“...) und Publizisten („Berliner Abendblätter“). Mehr zu dem unlängst erschienenen Buch lesen Sie hier, mehr zum Kleistpark als deutschem und Berliner Ort ist hier zu finden.

Mittendrin und doch am Rand: Dreibezirke-Eck in Berlins City West

© imago images/Jürgen Ritter/Jürgen Ritter via www.imago-images.de

Wo drei Bezirke sich den Rücken zukehren: Über die Kreuzung, an der Tempelhof-Schöneberg, Mitte und Charlottenburg-Wilmersdorf aufeinandertreffen, lässt sich was erzählen – und einiges wäre dort zu verbessern. Hier lesen Sie Historisches und Aktuelles aus der Nürnberger, Budapester und Kurfürstenstraße: „Viel Geschichte, wenig Gegenwart“.

Historisches Foto: Notaufnahmelager Marienfelde

© picture alliance / akg-images/akg-images / Gert Schütz

Das Notaufnahmelager in Marienfelde mussten ab 1953 alle passieren, die aus der DDR nach West-Berlin flüchteten. Leserinnen und Leser haben unserer Kollegin Sigrid Kneist unlängst hier ihre Erlebnisse erzählt. Im Bild zu sehen ist die Einweihung des ersten Teilabschnitts am 14. April 1953: Bundespräsident Theodor Heuss hält eine Rede.

Der Mauerweg-Tunnel von Lichtenrade

© Jörn Hasselmann

Nach 20 Jahren Streit und Diskussion und nur zwei Jahren Bauzeit gibt es nun einen Tunnel für den Mauerradweg unter der Dresdner Bahn in Lichtenrade. Ein Triumph für den früheren Grünen-Abgeordneten Michael Cramer, der jahrelang darum kämpfte, dass hier keine endlose Umleitung mehr geradelt werden muss. Hier die ganze Geschichte.

Von den Nazis umbenannt und nicht vollständig rückbenannt

© Manfred Brückels, CC BY-SA 2.0 DE <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/deed.en>, via Wikimedia Commons

„Straßen, die Namen von Juden tragen, werden umbenannt. Die nach dem Gründer des Bayerischen Viertels benannte Haberlandstraße wurde in Treuchtlinger und Nördlinger Straße umbenannt.“ Dazu noch das Datum dieses Vorgangs: 27. 7. 1938.

So zu lesen und mit einem stilisierten Straßenschild versehen auf einer der Tafeln der „Orte des Erinnerns“ im Bayerischen Viertel, dem dezentralen Kunstprojekt, das die alltäglichen, bürokratischen Schikanen und Verfolgungen der Nazis gegenüber Jüdinnen und Juden dokumentiert und veranschaulicht – bis hin zu Deportation und Mord.

Erstaunlich, beim Spaziergang in dem Schöneberger Kiez zu sehen, dass ein Teil der nach Salomon Haberland benannten Haberlandstraße heute noch Treuchtlinger Straße heißt. Nur die Nördlinger Straße wurde rückbenannt. Hier unser Kommentar dazu.

Was geht am größten Baudenkmal Berlins?

© EUREF Consulting/Guenter Wicker

Der Denkmalschutz muss oft als Sündenbock herhalten, wenn etwas mal wieder länger dauert in Berlin. Der oberste Denkmalschützer Berlins und der Chef des größten Baudenkmals der Stadt, des ehemaligen Flughafens Tempelhof, zeichnen ein differenzierteres Bild. Hier lesen Sie mehr.

Kulturgeschichte aus Lichtenrade

© Archiv der Museen Tempelhof-Schöneberg

Seit mehr als zwei Jahrezehnten gestalten Angelika und Bernd Erhard Fischer Bücher über Schriftsteller:innen und die Orte, an denen sie schrieben. Auch in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld haben die beiden einen Ort entdeckt, der Kulturgeschichte erzählt: In Lichtenrade lebte die Schriftstellerin und Malerin Hermione von Preuschen (1854-1918). Im Bild ist sie auf ihrem Anwesen in dem damaligen Dorf vor den Toren Berlins zu sehen.

Dass ihr Wohnhaus, die Villa Tempio, 1996 abgerissen wurde, empört die Fischers bis heute. Unsere Kollegin Dorothee Nolte hat Verlegerin und Verleger in Lichtenrade besucht und stellt ihr Programm und daraus vor allem die liebevoll gestaltete Reihe „Menschen und Orte“ hier vor.

Historisches Foto: Seebad Mariendorf

© Schwimm-Blog-Berlin

Nachdem die Mariendorfer Schwimmbloggerin Bianca Tchinda jahrelang um das Gedenken an Familie Lewissohn und deren Seebad Mariendorf gekämpft hatte, fasste die Bezirksverordnetenversammlung schließlich den Beschluss, mit einer Ausstellung an das Seebad und die Lewissohns, die von den Nazis enteignet und verfolgt wurden, zu erinnern. Mehr lesen Sie hier.

- Architektur

- Baustellen

- Berliner Geschichte

- DDR

- Familie

- Gesundheit

- Jugend

- Kai Wegner

- Kino

- Marienfelde

- Mieten

- Tempelhof-Schöneberg

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: