Ein Charlottenburger Händler beherbergt zu Weihnachten eine riesige Zahl antiker Holzfiguren. Hier erzählt er die Geschichte zu seiner erstaunlichen Nussknacker-Sammlung.

Ein Charlottenburger Händler beherbergt zu Weihnachten eine riesige Zahl antiker Holzfiguren. Hier erzählt er die Geschichte zu seiner erstaunlichen Nussknacker-Sammlung.

Die Olympischen Spiele 1936 waren nichts weiter als Nazi-Propaganda. So wurde es lange erzählt. Inzwischen aber gibt es auch eine andere, differenziertere Sichtweise darauf.

Die Oper in Neukölln lädt das Wolfgang-Böhmer-Musical „Der zweite Kirschgarten“ als Familiendrama mit Kolonialgeschichte und neurechtem Gefasel auf. Lohnt sich ein Besuch?

Weihnachten 1947 war für Günter Duwe eine Zäsur: Er kam aus der Kriegsgefangenschaft nach Berlin zurück. Wie aus dem ehemaligen Hitlerjungen ein angesehener Lokalhistoriker wurde.

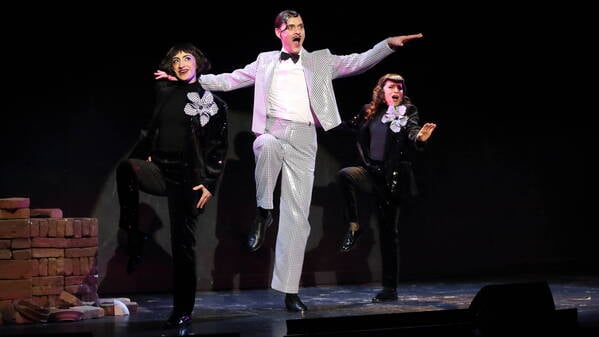

Die Komische Oper will das „heitere Musiktheater“ aus DDR-Zeiten dem Vergessen entreißen. Bei „In Frisco ist der Teufel los“ von Guido Masanetz klappt das jetzt ganz hervorragend.

Revolverhelden, schurkenhafte Großbauern und eine toughe Heldin machen aus dem Historienstoff über den deutschen Ölboom um 1900 einen Heimatwestern. Die Unwahrscheinlichkeitsskala der Handlung? Nach oben offen.

Frankreich gilt als Wiege des Kinos – doch schon zuvor begeisterten zwei Brüder in Berlin ihr Publikum. Wer erfand das Kino wirklich? Die Antwort ist komplexer, als es der Mythos vermuten lässt.

Starpower und Sketchparade: Amazon Prime bietet das sechsteilige Prequel „Miss Sophie“ zum Silvester-Klassiker – mit durchwachsenem Ergebnis.

Der kleine Kiosk steht seit über einem Jahr ungenutzt auf der Zehlendorfer Dorfaue. Im neuen Jahr soll wieder Leben einziehen: Was genau geplant ist.

Auf die ARD-Israelkorrespondentin Sophie von der Tann prasselte einige Kritik ein. Dabei tut sie nur, was Wissenschaftler auch machen: Sie ordnet das Geschehen aus einer informierten Perspektive ein.

Die provisorische Open-Air-Bühne in Charlottenburg plant ein Gebäude nach historischem Vorbild. Wegen Mietrückständen drohte das Aus. Jetzt hat das Bezirksamt eine Frist verlängert.

Die Eltern unseres Autors kamen in den 60er Jahren aus Kalabrien ins schwäbische Remstal. Sie lernten schnell, dass Italiener nur als Arbeitskräfte willkommen waren.

Der legendäre Sportjournalist Willy Meisl, von den Nazis als Jude verfolgt und ins Londoner Exil gedrängt, schrieb nach dem Krieg für den Tagesspiegel. Am 19. Dezember 1945 erschien von ihm dieser Artikel.

Dieses „German Jewsical“ ist eine echte „East Side Story“: Die Ost-Berliner Künstlerdynastien Langhoff und Brasch entsenden zwei ihrer jüngsten Vertreter zu einem wilden Ritt durch eine exemplarische jüdische Familiengeschichte.

Ein Bild von Anne Frank mit Palästinenser-Tuch sorgt im Potsdamer Museum für heftigen Streit. Auch der Freundeskreis Yad Vashem übt Kritik.

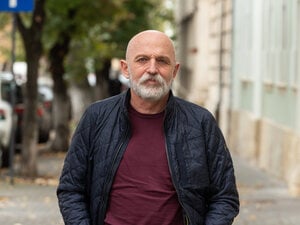

Als Kind in den Lagern des rumänischen Sozialismus: Der Ungar András Visky hat über diese Erfahrung ein Werk geschaffen, das an die Seite der Bücher von Primo Levi und Imre Kertész gehört.

Ein Flohmarktfund mit Bildern eines Massakers ist der Ausgangspunkt des neuen Projekts der preisgekrönten Autorin und Illustratorin Nora Krug. Jetzt hat sie dafür in Deutschland und Polen recherchiert.

Einen Abschnitt der Dorotheenstraße nahe des Reichstags soll nach der israelischen Holocaust-Gedenkstätte benannt werden. Der Regierende Bürgermeister sieht darin ein starkes Zeichen.

Zeitungsgründer Erik Reger wendet sich am 18. Dezember 1945 gegen die unter Deutschen weit verbreitete Verdrängung eigener Schuld – das „dreiste Gemurmel der Unwissenheit“ und das heuchlerische „Wenn wir das doch gewußt hätten!“

Die Neue Rechte bezieht sich immer wieder auf die römisch-griechische Antike, ob als soziales Vorbild oder als Warnung vor dem politischen Untergang. Was sagen Althistoriker zu dieser Aneignung?

Unsere Leserin und unser Leser schreiben über die „Demontage der Erinnerung“ in der alten Mitte Berlins. Der Fernsehturm sei „verheerend falsch platziert“. Und wie sehen Sie’s?

öffnet in neuem Tab oder Fenster