Nur von einer Sehenswürdigkeit zur anderen laufen, reicht nicht. Bei einer Stadtführung in Zagreb muss gebüffelt werden.

Nur von einer Sehenswürdigkeit zur anderen laufen, reicht nicht. Bei einer Stadtführung in Zagreb muss gebüffelt werden.

Warschau investiert in Museen, um sich in der EU zu verorten. Deutsche finden dort einen ganz anderen Blick auf die Geschichte.

Die Sicht auf die Potsdamer Garnisonkirche dürfe vor dem Hintergrund der umstrittenen Wiederaufbaupläne nicht auf die militärische Tradition verengt werden, sagt die Zeithistorikerin Anke Silomon im Interview. Sie hat die Geschichte der Kirche im 20. Jahrhundert aufgearbeitet. Ihre Untersuchung ermögliche es nun, ein möglichst vollständiges Bild zu erhalten

Mit einer großen Ausstellung in Köln wollte der Deutsche Werkbund 1914 seine Erfolge feiern. Doch dann begann der Erste Weltkrieg, und die Schau wurde geschlossen. Geschichte geschrieben hat sie trotzdem. Das Berliner Museum der Dinge erinnert jetzt an die epochale Ausstellung und ihre Glanzstücke.

Der Begriff der „Volksgemeinschaft“ entstand bereits 1914, mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Seine brutale Wirkung aber entfaltete er im Nationalsozialismus.

Peter Walther über Farbfotografien aus dem Ersten Weltkrieg / Buchvorstellung in Potsdam

Die Rede des Bundespräsidenten beim 50. Deutschen Historikertag in Göttingen war mit Spannung erwartet worden: Joachim Gauck sprach im Weltkriegs-Gedenkjahr über Sieger und Verlierer der Geschichte.

Bei seinem Antrittsbesuch bei Kanzlerin Angela Merkel gibt sich Frankreichs Premier Manuel Valls selbstbewusst - aber mit seinem Wunsch nach verstärkten Investitionen auf deutscher Seite blitzt er ab.

"Gewinner und Verlierer" ist das Motto des 50. Deutschen Historikertags in Göttingen. Aus diesem Anlass widmet sich die Berliner Historikerin Ute Frevert dem Bild des "Helden" im historischen Wandel.

Prowestlich nach außen und islamistisch nach innen – ein Stück über die Widersprüche in der saudi-arabischen Politik.

Was können uns die Jahre 1914 und 1938/39 über den heutigen Krieg in der Ostukraine und die russischen Verwicklungen in diesen Krieg sagen? Über Risiken und Nebenwirkungen der historischen Analogien.

Neue Lesereihe in der Nagelkreuzkapelle

Aufgerüscht unter Soldaten: Männer in Frauenkleidern waren im Ersten Weltkrieg die umjubelten Stars der Fronttheater. Und bis heute sind die Streitkräfte eine Hochburg der Travestie - das zeigt nun eine Ausstellung in Berlin.

Der Laden des Uhrmachers Detlef Walinski ist ein Treffpunkt für Liebhaber und Sammler

Der Bund würde gern die Steuerverwaltung zentralisieren. Einige Länder halten dagegen. Warum es ganz gut ist, dass alles so bleibt, wie es ist.

Eberhard Straub schreibt über den Wiener Kongress, dass er eine Ordnung in Europa schuf, die bis 1914 hielt. Einige Daten sprechen gegen diese These

Auftaktkonzert der Jüdischen Kulturtage mit Jochen Kowalski und dem Vogler-Quartett in der renovierten Synagoge Rykestraße

Seine Rettung durch die Kunstkompanie der US-Army lieferte den Stoff für den Film "The Monuments Men". Nun erinnert die Gemäldegalerie an die Berliner Jahre des Genter Altars der Brüder van Eyck. Es ist die dramatische Geschichte eines Verlustes.

"Die Abwicklung": Der Essayist und "New-Yorker"-Redakteur George Packer zeichnet in seinem eindrucksvollen Buch ein düsteres Bild des modernen Amerikas.

Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Tagesspiegel-Leserin Ingeborg Jacobs berichtet auszugsweise aus den Aufzeichnungen ihres Großvaters über den Kriegsbeginn.

Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Egon Bahr, Journalist und Politiker, erinnert sich an Schrecken, Terror und Glück.

Seit dem Zweiten Weltkrieg ist der Slogan „Nie wieder Krieg“ in Deutschland zu Recht die populärste Parole. Doch in Zeiten, in denen Russlands Präsident Putin als Kriegsherr auftritt, geraten alte Gewissheiten ins Wanken. Ein Kommentar.

Der Erste Weltkrieg hat nicht zur Entfaltung der Moderne beigetragen, sondern sie nur unterbrochen, schreibt Philipp Blom in seinem neuen Buch. Das greift zu kurz

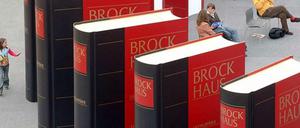

Nach gut 200 Jahren verlässt die Brockhaus-Enzyklopädie die Sphäre des Gedruckten – und wandert endgültig ins Digitale. Die einen sehen darin das Ende einer bildungsbürgerlichen Institution, die anderen eine neue Basis für den gesellschaftlichen Diskurs.

Die Rückkehr von Charly "Karlmann" Renn: Michael Kleeberg schenkt in "Vaterjahre" seinem Gewöhnlichkeitshelden einen zweiten Auftritt.

Die Truppen des Islamischen Staats haben ein neues Kalifat ausgerufen. Doch was ist das eigentlich? Die Sehnsucht nach einem vermeintlich goldenen Zeitalter gehörte schon immer dazu. Kurze Geschichte einer sonst längst abgeschafften Institution.

Als im Sommer 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht, sind Künstler und Intellektuelle in Frankreich und Deutschland nicht nur Opfer der Zeitstimmung, sondern häufig auch Meinungsführer im Propagandakrieg. Wie aber haben sie die Zeit privat erlebt und reflektiert?

Annäherung an ein unbegreifliches, fremdes Land: Russische Farbfotografie aus über 100 Jahren – eine großartige Ausstellung in London.

Seine jüdischen Vorfahren waren mehr als 300 Jahre lang in Berlin. Sie brachten Wohlstand, gründeten das erste Kaufhaus und blieben doch Außenseiter. Jochen Palenker hat seine Familiengeschichte zum Beruf gemacht.

Innenstadt - Wie haben Künstler und Intellektuelle aus Frankreich und Deutschland die Zeit des Ersten Weltkriegs erlebt? Einblicke in das Privatleben von Autoren, Musikern und Nobelpreisträgern gibt der Schauspieler Ulrich Noethen, der zur Eröffnung der Ausstellung „Endzeit Europa“ im Bildungsforum Passagen aus ihren Tagebüchern liest.

Der Schreibtischtäter: Eine Ausstellung in der Berliner Topographie des Terrors zeigt, wie aus dem NS-Kriegsreporter Hans Bayer der Bestsellerautor Thaddäus Troll wurde.

Sehnsucht und Identität: Zehn Jahre nach dem Brand der Anna-Amalia-Bibliothek schaut die Klassik Stiftung Weimar nach vorn – und zurück auf 1914.

Im Kampf gegen die Islamisten im Irak und in Syrien wird ein Stabilitätsfaktor dringend gebraucht. Ist das die Chance für die Kurden, einen eigenen Staat zu bekommen?

Mit dem Mauerfall vor 25 Jahren blühte einst Hoffnung auf. Eine bessere, friedlichere Welt schien möglich, eine Utopie konkret zu werden. Nun herrscht erneut die Angst. Wir leben in finsteren Zeiten. Ein Kommentar.

Eigentlich galt er als unüberwindbar. Doch 1980 gelang einem Mitarbeiter der Ost-Berliner Verkehrs-Betriebe die Flucht durch einen U-Bahn-Tunnel in den Westen.

Bis heute dienen Schulbücher als Instrumente nationaler Erziehung. Sie können Konflikte verschärfen oder Frieden vermitteln. Die Schulbuchrevision in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gilt international als Vorbild - doch taugt das Modell auch für die vielen aktuellen Konfliktherde?

Die BVG erinnert an eine spektakuläre Aktion: Durch Tunnel der U-Bahn ging es ab in den Westen

Das Bundesjugendballett beschäftigt sich unter dem Titel "Loss of Innocence" einen Abend lang mit der Zeit vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs.

Der Potsdamer Historiker Rüdiger Bergien über das Ende des Ersten Weltkriegs und die Bedeutung der Nachkriegskämpfe für die Radikalisierung in der Weimarer Republik

Die Ausstellung "Pomp and Circumstance" auf Schloss Wernigerode im Harz beleuchtet die Welt von gestern: das Kaiserreich vor dem Ersten Weltkrieg.

öffnet in neuem Tab oder Fenster