Angela Merkel traf den Ex-US-Präsidenten Barack Obama an einem sehr berlinischen Ort. Beim Schöneberger Edelitaliener ist die Atmosphäre herzlich, die Küche exzellent.

Angela Merkel traf den Ex-US-Präsidenten Barack Obama an einem sehr berlinischen Ort. Beim Schöneberger Edelitaliener ist die Atmosphäre herzlich, die Küche exzellent.

Vor 60 Jahren besuchte der US-Präsident West-Berlin. Die Berliner bereiteten ihm einen unglaublichen Empfang – und haben dieses Erlebnis nie vergessen.

Die Historikerin Ingke Brodersen erforschte, wer in ihrem Wohnhaus in Berlin-Schöneberg lebte und von den Nazis ermordet wurde. Darüber hat sie ein sehr persönliches Buch geschrieben.

Mehr als zwei Jahrzehnte gestaltete die Sozialdemokratin Angelika Schöttler die Politik im Rathaus Schöneberg mit. Nun hört sie auf. Bei den Wahlen schnitt die SPD schlecht ab.

In Berlin werden in diesem Jahr sechs Stolpersteine für schwarze Menschen verlegt, die von den Nazis entrechtet und verfolgt wurden. Bisher war das öffentliche Gedenken nicht ausgeprägt.

In seinem neuen Buch „Schattenzeit“ blickt Oliver Hilmes auf das Leben in Deutschland im Kriegsjahr 1943 – und erzählt die tragische Geschichte des Klavier-Shootingstars Karlrobert Kreiten.

Die Schöneberger Ausstellungen „Orte des Erinnerns“ und „Wir waren Nachbarn“ erinnern an von den Nazis verfolgte Juden. Manche Besucher hinterfragen hier ihre antisemitischen Klischees.

Der Tagesspiegel deutete 1950 die Erinnerungen des von den Nazis in den Tod getriebenen Philosophen als Jugendidyll. Theodor W. Adorno las das Buch anders.

Die Nazis tilgten den Namen des jüdischen Gründers des Bayerischen Viertels vom Straßenschild. Dies wurde nur zur Hälfte korrigiert.

Eine Berliner Hausgemeinschaft beschloss, das Schicksal der früheren jüdischen Bewohner zu erforschen. Zwei Gedenktafeln erinnern jetzt an die 22 von den Nazis ermordeten Menschen.

47 Jahre lang führte Christiane Fritsch-Weith den traditionsreichen Buchladen in Berlin-Schöneberg. Jetzt zieht sie sich zurück. Vorher sicherte sie die Zukunft des Geschäfts.

31 Stolpersteine wurden im Mai im Berliner Bezirk verlegt. Wegen der Pandemie sind viele Termine nachzuholen. Zu jedem Stein gibt es ergreifende Geschichten.

Am 4. Juni 1957 starb Louise Schroeder. Der Tagesspiegel lobte die frühere Oberbürgermeisterin Berlins für etwas, das heute angebracht wäre. Ein Blick ins Archiv.

Der Rias war eine Legende in West-Berlin. Die Sendungen starteten am 7. Februar 1946. Die Rias-Kommission mit Sitz im Rias-Gebäude am Hans-Rosenthal-Platz in Schöneberg wurde vor 30 Jahren als Stiftung gegründet.

Zeitzeugen haben in den vergangenen Jahrzehnten die Erinnerung an die Shoah wachgehalten. Kurt Landsberger ist einer von ihnen. Er entkam den mörderischen Verbrechen der Nazis.

Jahrzehnte hat Ingrid Lang aus Schöneberg die Backideen ihres Großvaters für sich behalten. Jetzt hat sie ein nostalgisches Buch daraus gemacht – die Chronik einer Landbäckerei.

Nur bei Ereignissen von Weltbedeutung ertönt die Freiheitsglocke im Rathaus Schöneberg außerhalb der Reihe. Am Freitag war so ein Tag, um mit dem Geläut Solidarität mit der Ukraine zu zeigen.

Digital dabei sein: In Berlin zum Beispiel Kleistpark-Bürgerbeteiligung oder historische Debatte ums KaDeWe. Gern mehr davon! Ein Kommentar.

Vor 52 Jahren gründeten Ulrich und Erika Gregor die Forum-Sektion der Berlinale. Ohne sie wäre die Berliner Filmszene ärmer. Jetzt läuft auf dem Festival ein Film über sie.

Um das KaDeWe ranken sich viele Mythen. Die Serie "Eldorado KaDeWe" beleuchtet die Geschichte des Kaufhauses - und damit auch die der Stadt.

„Charité“, „Das Adlon“ und die „Ku’damm“-Filme waren im Fernsehen überaus erfolgreich. Im Interview erklärt Regisseurin Julia von Heinz, warum sie eine andere Geschichte erzählt.

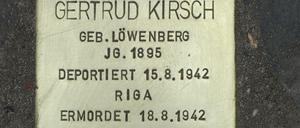

The life and abrupt end of Gertrud Kirsch, a Jewish widow who ran a boarding house in Berlin, is retold in letters to her daughter, Helga, whom she had sent ahead to safety in Britain. Markus Hesselmann wrote down the story of those letters.

Ein Stolperstein in Berlin, ein Stapel Briefe in London: Die Geschichte einer gescheiterten Flucht aus Deutschland.

Julia von Heinz führt Regie in „Eldorado KaDeWe“. Die neue TV-Serie, die gerade gedreht wird, erzählt vier Schicksale aus den 20er Jahren.

„Das süße Leben“ ist seit 20 Jahre eine Institution in Berlin-Schöneberg. Sogar ein Alt-Bundespräsident schaut hier regelmäßig vorbei. Seit 2019 hat der Laden neue Eigentümer.

Nannte man ihn „Erfolgsautor“, wand er sich. Mit „Das Fenster zum Flur“ oder Szenen für „Dalli Dalli“ wurde Horst Pillau berühmt. Nun starb der Autor in Berlin.

Der große Theaterkritiker Alfred Kerr traf Bismarck, sinnierte über Erfindungen und kommentierte das Berliner Leben. Neu entdeckte Feuilletons geben Einblick in sein Denken. Ein Vorabdruck.

Im Stadtbild besser sichtbar soll des Berliner Philosophen Walter Benjamin gedacht werden, der sich auf der Flucht vor den Nazis das Leben nahm.

Als Kind konnte Frank Auerbach 1939 aus Berlin fliehen. Heute ist er einer der großen britischen Maler. Jetzt wird er 90. Eine Gratulation.

Von 1976 bis 1978 lebte David Bowie in Berlin-Schöneberg. Bevor er seine Wohnung in der Hauptstraße bezog, kam er bei Edgar Froese von Tangerine Dream unter.

Im Interview spricht Ladeninhaberin Simone Bleul über Kreativität und Erinnerung, die sie mit ihrer Arbeit als Schusterin verbindet.

Normalerweise erklingt die Freiheitsglocke im Rathaus Schöneberg täglich um 12 Uhr. Zuletzt war sie Anfang April zu hören. Warum bleibt die Glocke stumm?

Im bayerischen Bergbauort Penzberg wurden 1945 kurz vor Kriegsende 16 Bürger von Nazis ermordet, weil sie ihre Stadt an die Amerikaner übergeben wollten. In der Penzberger Straße im Bayerischen Viertel wird der Opfer gedacht.

Ein Programm für viele spannende Stunden während der Pandemie: Dem Autor Erich Kästner in Schöneberg und Wilmersdorf nachspüren.

Zeitzeugin Rahel Mann las bis ins hohe Alter im Rathaus Schöneberg aus dem Buch „Uns kriegt ihr nicht: Als Kinder versteckt - jüdische Überlebende erzählen“

Ihre letzte Postkarte an ihre Tante ist erhalten, 1942 verliert sich Doris Kaplans Spur. In der Ausstellung „Wir waren Nachbarn“ im Rathaus Schöneberg wird an das jüdische Mädchen erinnert.

Im Bayerischen Viertel erinnern 80 doppelseitige Schilder an antijüdische Gesetze. Die "Orte des Erinnerns" wurden nun digitalisiert - und internationalisiert.

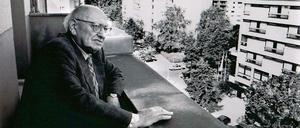

Marcel Reich-Ranicki besuchte 1999 das Haus in Berlin-Wilmersdorf, in dem er bis zu seiner Deportation durch die Nazis 1938 gelebt hatte.

Eine späte Liebe verband Gottfried Benn mit einer Tagesspiegel-Redakteurin. Jetzt wurden die Briefe des Dichters an Gerda Pfau erstmals publiziert.

Den „Buchladen Bayerischer Platz“ gibt es seit März 1919. Inhaberin Christiane Fritsch-Weith hält die Erinnerungen lebendig

öffnet in neuem Tab oder Fenster