Einmalig 1000 Euro sollen jungen Menschen den Einstieg ins Studium erleichtern. Auch wer das Fach wechselt, wird länger gefördert.

Einmalig 1000 Euro sollen jungen Menschen den Einstieg ins Studium erleichtern. Auch wer das Fach wechselt, wird länger gefördert.

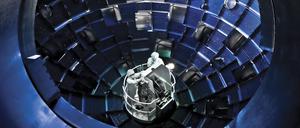

Deutschland hat gute Chancen, sich in der Kernfusion weit vorn zu positionieren. Nötig dafür wären aber große Investitionen – und Entscheidungen in der Politik.

In deutschen Unternehmen fehlen Hunderttausende Arbeits- und Fachkräfte. Die Regierung warnt davor, dass das Problem weiter wachsen könnte – mit schwerwiegenden Folgen.

Laut einer Umfrage unter Professoren ist Bettina Stark-Watzinger die unbeliebteste Wissenschaftsministerin in Deutschland. Mit vorne liegt ein Minister aus Ostdeutschland.

Der Angriff auf einen jüdischen Studierenden werde für politische Zwecke instrumentalisiert, fürchtet der Studierendenausschuss und fordert eine differenziertere Sicht.

Es ist nicht jeder Achte, der die Schule abbricht, wie in diesen Tagen behauptet wurde. Dennoch lässt die Bildungspolitik von Bund und Ländern viele junge Menschen ohne Perspektive allein.

Ausgerechnet die Bundesregierung selbst bescheinigt der hiesigen Wirtschaft, nicht wettbewerbsfähig zu sein. Chefinnovator Rafael Laguna ist von ihr beauftragt, dies zu ändern. Ein Porträt.

Das neue „Startchancenprogramm“ soll benachteiligten Schulen helfen: Pro Standort und Jahr könnten bis zu 400.000 Euro fließen. Allerdings werden etliche Berliner Brennpunkte leer ausgehen.

Mittels des Startchancenprogramms können nun 20 Milliarden Euro gezielt an Schulen mit überdurchschnittlich vielen sozial benachteiligten Schülern fließen. Berlin dürfte davon erheblich profitieren.

Zwei Milliarden pro Jahr für Schulen im Rahmen des Startchancenprogramms sind eine gute Nachricht. Und doch hat Saskia Esken recht: Es braucht noch viel mehr.

Schulen in schwierigen sozialen Lagen sollen besser gefördert werden. Das Startchancen-Programm, auf das sich Bund und Länder geeinigt haben, umfasst 20 Milliarden Euro.

Künftig geben Bund und Länder gemeinsam Geld, um Schulen in schwieriger Lage zu unterstützen. Die Unionsfraktion kritisiert, Ministerin Stark-Watzinger ignoriere die Expertise der Kommunen.

Müssen die Bafög-Sätze rauf? Nein, sagt Bildungsministerin Stark-Watzinger. Ihr Gesetzentwurf soll nächste Woche ins Kabinett. Doch die Grünen stellen sich quer.

Die Fraktionsspitzen wollen sich am Montagnachmittag mit Vertretern der Bauernverbände treffen. Die SPD fordert von den Landwirten ein Entgegenkommen, die FDP macht finanziell keine Hoffnungen.

Unser Bildungssystem muss neue Lerninhalte aufnehmen. Das könnte auf Kosten der kulturellen Bildung gehen. Und auch der Lehrermangel sollte beim Ruf nach neuen Schulfächern nicht vergessen werden.

Immer wieder wird gefordert, Studierende nach antisemitischen Vorfällen von der Uni zu werfen. Doch in Berlin lässt das Hochschulgesetz das gar nicht zu. Die CDU ist offen, das zu ändern.

Die großen Tech-Konzerne pflegen intensive politische und geschäftliche Beziehungen zu China. Damit muss Schluss sein, fordert Cybersicherheitsexperte Dennis-Kenji Kipker.

Oksen Lisovyi ist ukrainischer Bildungsminister. Im Interview spricht er über die Herausforderungen des ukrainischen Bildungssystems in Kriegszeiten, geplante Reformen und psychische Belastungen.

Die Regierung wollte sich auf dem Gipfel für Fortschritte bei der KI feiern. Doch die Haushaltslücke steigert die Sorge, dass die ohnehin schmalen Digitalbudgets weiter zusammengestrichen werden.

Familienministerin Paus lobte das Projekt „Respekt Coaches“ zu Jahresbeginn noch als vorbildlich. Jetzt soll das Programm gegen Judenhass gestrichen werden. Schulen sehen die Prävention in Gefahr.

200.000 ukrainische Kinder und Jugendliche besuchen deutsche Schulen. Welche Bildungswege stehen ihnen offen? Was möchten sie werden – und vor allem: wo leben?

Mit zwei Monaten Verspätung erscheint am Dienstag der KI-Aktionsplan des Bundesforschungsministeriums. Der Tagesspiegel hat schon einmal hineingeschaut.

Die SPD fordert die KfW-Bank zur Rücknahme der hohen Studienkredit-Zinserhöhung auf. Laut Studierendennetzwerk sei der Zinssatz doppelt so hoch wie für einen Immobilienkredit.

Eine Milliarde Euro sollen bis 2028 in die Fusionsforschung fließen. Wirklich zufrieden ist damit niemand, auch in der Koalition rumort es.

Bei KI liegt in Europa der Fokus aktuell vor allem auf der Finalisierung des neuen Regelwerks. Auf der Konferenz „Trustworthy AI“ sprechen sich Fachleute für mehr Fokus auf die Anwendung von KI aus.

Die Bundesforschungsministerin will die Wissenschaft mit „sicherheitspolitischen Interessen in Einklang“ bringen. Droht die Forschung politisch vereinnahmt zu werden? Ein Gespräch mit der Historikerin Carola Sachse.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages setzt Forschungsministerin Stark-Watzinger öffentlich unter Druck, den Koalitionsvertrag zu erfüllen und ein Konzept für mehr Dauerstellen in der Wissenschaft vorzulegen.

Berlin und Paris planen eine gemeinsame Initiative, um Europa bei der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz voranzubringen. Das Fundament soll ein Treffen in Hamburg liefern.

Fast zwei Jahre lang wurde gestritten, jetzt setzte sich die Bundesbildungsministerin durch: Die Mittel für das Startchancen-Program werden teilweise gemäß der Armuts- und Migrantenquote verteilt.

Jede dritte Lehrkraft gibt an, dass sich Kinder häufiger Sorgen um die finanzielle Lage ihrer Familien machen als im Vorjahr. Doch die Bildungsministerin gibt sich optimistisch.

Zu wenig Zeit, zu wenig Geld, keine Absicherung: Vor dem Inkrafttreten der neuen Fördersätze machen Promovierende mit einem offenen Brief Druck auf das Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Einzelberichte des Bundesrechnungshofs zu den Ministerien offenbaren, dass Mittel oft nicht ankommen. Sie werden gebunkert oder der Bedarf fehlt einfach. Dennoch wird stets über die Etats geklagt.

Kernfusion soll künftig saubere Energie liefern. Das Forschungsministerium fördert nun aber auch ausdrücklich andere Technologien als den Forschungsreaktor „Iter“, der mit erheblichen Problemen kämpft.

Die Frage sei nicht mehr, ob die Fusion komme, sondern vielmehr, ob Deutschland dabei sei, glaubt Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger.

Die Forschungsministerin will den Plan im September ins Bundeskabinett einbringen. Sie will Gründungen im Bereich KI vereinfachen, Infrastruktur ausbauen und Forschung fördern.

Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch kündigt Verzögerungen bei der Ganztagsbetreuung an. Auch bei der Digitalisierung in der Hauptstadt geht es nur langsam voran.

Bei der Entwicklung wichtiger Technologien droht Deutschland den Anschluss zu verlieren, auch aufgrund einer umstrittenen Personalentscheidung im zuständigen Ministerium.

Ab 2026 gilt ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für neue Grundschulkinder. Doch in vielen Ländern geht es nicht voran – und die Zahl der Berechtigten ist inzwischen gestiegen.

In einem Jahr soll es schon losgehen mit der Hilfe für Brennpunktschulen, doch Bund und Länder sind uneins. Was die Unionsfraktion Bildungsministerin Stark-Watzinger jetzt vorwirft.

Die Ministerin lobt die Entscheidung der Universität Erlangen, chinesische Stipendiaten auszuschließen. Der Hochschulverband fordert eine differenzierte Betrachtung.

öffnet in neuem Tab oder Fenster