Vor 50 Jahren starb die Schriftstellerin Mascha Kaléko. Daniel Kehlmann erinnert mit einer Sammlung ihrer Texte an die große Dichterin.

Vor 50 Jahren starb die Schriftstellerin Mascha Kaléko. Daniel Kehlmann erinnert mit einer Sammlung ihrer Texte an die große Dichterin.

Und zwischendurch ein Zug aus der Zigarre: Drei Bücher entlocken dem Werk des großen Baumeisters immer noch Neues. Späte Begegnungen in der Neuen Nationalgalerie.

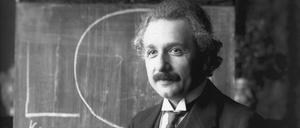

Was hält die Atome zusammen, was ist die Grundlage von Energie und Materie? Vor 100 Jahren änderte sich das Weltbild der Physik radikal. Und Berlin spielte dabei eine große Rolle.

Mittendrin und doch am Rand: Über die Kreuzung, an der Charlottenburg-Wilmersdorf, Mitte und Tempelhof-Schöneberg aufeinandertreffen, lässt sich was erzählen – und einiges wäre dort zu verbessern.

In der Neuauflage des Musical „Berlin Berlin“ spielt Sophia Euskirchen die 20er-Jahre-Nackttänzerin Anita Berber. Premiere wird am 17. Dezember im Admiralspalast gefeiert.

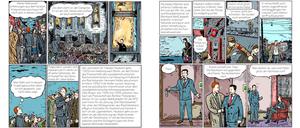

Zeichner Niels Schröder hat einen Comic über die gemacht, die es in den dreißiger und vierziger Jahren mit den deutschen Terror-Herrschern aufnahmen.

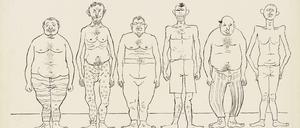

„Sachlichkeit“ wurde Mitte der 1920er Jahre zur Haltung, ja zum Lebensentwurf: Die Jubiläumsschau zeigt, was die Maler damals vereinte – und vor allem endlich auch die Künstlerinnen.

Von Promigräbern über handzahme Eichhörnchen: Berlins Friedhöfe sind mehr als Orte der Trauer. Wo sich ein Spaziergang besonders lohnt.

Vertrauter des Kaisers, Helfer von Hindenburg und Hugenberg – einen Vortrag über das Leben von Wilhelm von Dommes gibt es am Sonntag im Postdamer Rechenzentrum.

Schon zu Stummfilm-Zeiten war das Kino ein Ort für progressive LGBTQIA+-Themen. Ein Potsdamer Festival würdigt Filme und Personen der Anfangszeiten.

An der Fassade in der Hegelallee soll an die 1887 gegründete Druckerei Stein und die dort gedruckte „Weltbühne“ erinnert werden. Historische Buchstaben wurden illegal abgeschlagen.

In seinem Buch über die Schicksalsstunden einer zerbrechlichen Demokratie untersucht der Historiker nicht nur die Ursachen des Scheiterns. Ihm geht es darum, für die Gegenwart zu lernen.

Das denkmalgeschützte Ensemble steht größtenteils leer und verrottet. Ein Darmstädter Architekturprofessor und seine Studierenden wollen das Bad nun retten – und machen Vorschläge.

Am 20. Juli 1944 hätte das missglückte Attentat auf Hitler die Herrschaft der Nazis beenden können. Es ist ein Tag von weltgeschichtlicher Bedeutung. Warum führt er im gesellschaftlichen Gedächtnis ein Schattendasein?

Das Kleine Grosz Museum in Schöneberg zeigt, wie die drei Freunde mit dem Antikriegstheater vom „braven Soldaten Schwejk“ Geschichte geschrieben haben.

1924 wurde der paramilitärische Rote Frontkämpferbund gegründet. Auch in Nowawes war die Organisation aktiv und lieferte sich immer wieder Straßen- und Saalschlachten mit Nationalsozialisten.

Wegen seiner Schwejk-Zeichnungen musste sich George Grosz vor Gericht verantworten. Jetzt gehören sie der Akademie der Künste – und sind bald in einer Ausstellung zu sehen.

Die Berliner Gedenkstätte Topographie des Terrors zeigt, wie Gewalt die Frühzeit der Weimarer Republik prägte. Gespaltene Gesellschaft, verrohte Sprache: Vieles erinnert an die Gegenwart.

Vor 124 Jahren als Festsaal errichtet, später als Kino genutzt, schlummert in Berlin-Tegel ein architektonisches Kleinod. Es war seit Jahrzehnten hinter der Decke eines Supermarktes verborgen. Nun will ein Investor es retten.

Die Frage nach Parallelen zwischen der Berliner Republik und der Weimarer Zeit sagt mehr über unsere heutige Gesellschaft aus als über die Vergangenheit.

Genaue Zahlen zu den Opfern des Nationalsozialismus aus Potsdam gibt es nicht. In den Abschiedsbriefen der Deportierten wird ihr grausames Schicksal greifbar.

Der Historiker Steven E. Aschheim spürt den Erschütterungen jüdischer Identität an drei prominenten Beispielen nach: Gershom Scholem, Hannah Arendt und Victor Klemperer.

Es drohe eine Zersplitterung des Systems, sagt der Demoskop. Dies könne der AfD in die Hände spielen. Die bleibt zweitstärkste Kraft – sonstige Parteien legen deutlich zu.

Die Direktorin des Moses Mendelssohn Zentrums, Miriam Rürup, spricht im Interview über die die rechte Gefahr für unsere Gesellschaft. Was müssen Rechtsstaat, Politik und Öffentlichkeit jetzt tun?

Die Sonderausstellung „Entrechtet“ zeigt, wie in der Weimarer Republik die Potsdamer Justiz „Milde gegen rechts, rigide Härte gegen links“ zeigte. Nun wurde die Ausstellung verlängert.

Die neuen Forschungsergebnisse zu dem erfolgreichen deutschen Bildhauer wurden am Samstagabend im Westend vorgestellt – erfreulich unaufgeregt und vor vollem Haus.

Am 5. November 1923 wütete ein Mob im jüdischen Viertel hinter dem Alexanderplatz. Ein neues Buch zeigt: Schon die Weimarer Republik hatte ein Antisemitismus-Problem.

Unter dem Motto „Eine südamerikanische Nacht“ versammelten sich am Sonnabend hundert Tanzbegeisterte zum vierten Potsdamer Zwanziger-Jahre-Ball. Eine musikalische wie optische Reise.

Mit Magie, Chanson, Tanz und Plaisir will die Schinkelhalle am 25. November ihre Gäste in die wilden 20er-Jahre zurückversetzen. Jene Zeit passe gut ins Jetzt, meinen die Veranstalter.

Marc Jumpers leitet seit dem Sommer die zuvor lange Zeit führungslose Untere Denkmalschutzbehörde. Im Interview spricht der 44-Jährige über den Wert von Baudenkmalen.

Fecht-Olympiasiegerin Lilli Henoch oder Fußballpionier Walther Bensemann: Die Schau „Zwischen Erfolg und Verfolgung“ stellt auf dem Alten Markt das Schicksal von 17 jüdischen Sportstars aus der Weimarer Republik vor.

Verstehen Sie Berlin? Letzte Runde – nicht hier, wo seit 1949 durchgefeiert werden kann an Theken und auf Tanzböden. Und das dürfte auch so bleiben.

Die vierte Staffel „Babylon Berlin“ läuft ab dieser Woche im Free-TV. Im Interview spricht Darstellerin Liv Lisa Fries über ihre Rolle Charlotte Ritter und deren neue Wachsfigur.

Ein Berliner Ehepaar vergibt seit diesem Jahr einen Preis zum Ankauf von Malerei. Das Museum entschied sich für Bilder von Armin Boehm.

In der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“ erklärt der Komiker, warum er mit seinem Mann wieder im Rheinland lebt. Sie hätten Berlin „schweren Herzens verlassen“.

Anno 1918/19 wird die Monarchie gestürzt und ein demokratischer Staat gegründet. Auch Frauen bekommen mehr Macht.

Die Wurzeln der galoppierenden Geldentwertung vor 100 Jahren lagen im verlorenen Krieg. Banknoten wurden gedruckt, wie verrückt. Große Teile der Bevölkerung verarmten, viele mussten hungern.

Vor seinem Konzert am 8. Juli spricht der Opernsänger über seine Erinnerungen an die Waldbühne, Sopranistin Rachel Willis-Sörensen und Emotionen in der Musik.

Die Krönungszeremonie am Samstag ist ein schönes Beispiel dafür, wie das britische Königshaus sich nach außen hin zu modernisieren versucht. Aus Angst, nicht ganz den Kontakt zum Volk zu verlieren.

Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot, Sexualmoral, Straßenschlachten, aber auch Kinderspiele – das sind die Themen der jetzt wieder veröffentlichten Bücher.

öffnet in neuem Tab oder Fenster