700 Menschen leben im ehemaligen Aufnahmelager für DDR-Flüchtlinge im Süden Berlins. Trotz wachsender Diskriminierung gibt es Erfolgsgeschichten und lokale Unterstützung.

700 Menschen leben im ehemaligen Aufnahmelager für DDR-Flüchtlinge im Süden Berlins. Trotz wachsender Diskriminierung gibt es Erfolgsgeschichten und lokale Unterstützung.

Nicht nur in den USA, sondern auch hierzulande gibt es eine Debatte um die Meinungsfreiheit. Das treibt auch die Tagesspiegel-Redaktion um. Lesen Sie hier die wöchentlichen Empfehlungen.

Tour-Chef Christian Prudhomme erinnert sich bei einem Besuch in Berlin an die Friedensfahrt und macht allen Radsportfans in Ostdeutschland Hoffnung auf einen Start der Frankreich-Rundfahrt 2030 in Dresden.

Das ehemalige Waldschloss in Babelsberg war Keglerheim, Kneipe und Kulturort. Für Musiker Michael „Bodenski“ Boden war es sein zweites Wohnzimmer.

Was lässt sich heute aus der Geschichte einer DDR-Flucht lernen? Vier Fragen an die Münchener Künstlerin, die einen nachgebauten Fluchtballon auf die Terrasse des Minsk hebt.

Nach dem Apfelfest ist vor dem Wahlsonntag: Diese Potsdam-Veranstaltungen empfiehlt PNN-Autorin Steffi Pyanoe fürs Wochenende.

Der Historiker Heinrich August Winkler fordert eine „harte, offensive Auseinandersetzung“ mit der AfD. In seiner Autobiografie geht er auch mit eigenen Fehleinschätzungen ins Gericht.

Im Vorfeld seines dritten Geburtstages eröffnet Potsdams Kunsthaus Minsk mit einer Installation der Münchner Künstlerin Katharina Gaenssler Gedankenräume über Flucht – weithin sichtbar.

Sollte das Steuben-Denkmal auf den Steubenplatz umgesetzt werden? James D. Bindenagel, ehemaliger US-Botschafter und Henry-Kissinger-Professor Emeritus, sieht darin eine historische Verantwortung.

Für ein wichtiges Bahnprojekt im Bezirk Pankow sind nun die Rahmendaten fix. S-Bahn und Regionalverkehr sollen ausgebaut werden, vorgesehen ist auch ein Fernbahnhof. Die Details.

Jetzt wäre er 100 geworden, Berlin erinnert an ihn. Hier würdigen Ex-Kultursenator Lederer und Ex-Pfarrer Hülsemann einen Kommunisten, der zum Vordenker der DDR-Opposition wurde.

Früher wurde in dem Kulturhaus des Instituts für Landtechnik gefeiert und getagt. Heute werden dort Alltagsgegenstände verkauft. Ein Fries von Werner Nerlich aber ist geblieben.

Mitten im Kalten Krieg organisierten die bundesdeutsche Luftwaffe und die der DDR Hilfsflüge nach Äthiopien. 40 Jahre danach ist in Berlin eine neue Ausstellung zu sehen.

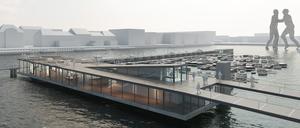

Ein Investor will die ehemalige Wassersperre aus der DDR zu einem Ausstellungsort umbauen. Jetzt hat sich die Jury für einen architektonischen Entwurf entschieden.

Anfang der Achtziger entflammt in Sonja M. Schultz’ zweitem Roman „Mauerpogo“ eine ostdeutsche Jugendliche für Punkrock. Sie gründet eine Band und landet schon bald auf dem Radar des Regimes.

Das Kunsthaus betritt Neuland im Ausstellungsbetrieb: Kunst rund um das Leben in ostdeutschen Plattenbauten, von den Siebzigern bis heute. Die Expedition lohnt sich.

AfD-Chef Tino Chrupalla sieht seine Partei auf dem Weg zur Regierungsübernahme. Beim politischen Frühschoppen fordert die Partei hunderttausendfache Abschiebungen.

Zum 35. Jahrestag der Deutschen Einheit hat Brandenburgs Aufarbeitungsbeauftragte Maria Nooke vor einer Verharmlosung der DDR-Geschichte gewarnt. Jugendliche müssten darüber mehr in der Schule lernen.

In ihrem ersten Roman erzählt Regisseurin Laura Laabs vom Aufwachsen am Berliner Stadtrand – zwischen den Konsumversprechen der Nachwendezeit und dem Schweigen über die DDR.

Annalena Baerbock übernimmt die Präsidentschaft der UN-Generalversammlung – als dritte Deutsche. Der Blick auf ihre Vorgänger zeigt: Die Herausforderungen der Weltpolitik haben einen langen Atem.

Berlin war schon immer Wohnort zahlreicher Prominenz. Schauspieler, Sportler und Politikerinnen leben hier. Einige sind in der Hauptstadt auch zur Schule gegangen. Doch wo? Eine Auflistung.

Vor sechs Jahren gewann das Schlossmuseum spektakulär seinen Frans Hals, Holbein und Brueghel zurück. Jetzt bangt es um kostbare mittelalterliche Grafiken.

Zur und vor der Art Week (bis 14.9.) eröffnen zahlreiche neue Fotoausstellungen, andere nehmen das Kunstevent noch mit, bevor sie wieder schließen. Was sich lohnt, wissen wir.

Die Ausnahmeschwimmerin Franziska van Almsick musste als Kind und Teenager viel Leid ertragen. Schuld daran hatten die Medien. Aber nicht nur, wie eine Dokumentation zeigt.

Im Staudenhof in Potsdams Mitte hatte die städtische Sammlung von Kunst ab 1945 für kurze Zeit ein eigenes Zuhause. Die Idee überstand die Neunziger Jahre nicht.

Der DIW-Chef fordert einen Pflichtdienst für Senioren. Die Gen Z soll erst mal unbehelligt bleiben. Ist das gerecht?

Mit dem Sommer gehen viele sehenswerte Ausstellungen zu Ende. Hier kommt Ihr Reminder für einen lohnenden Museumsbesuch bevor es zu spät ist.

Breit gefächert sind die Aktivitäten des Autonomen Frauenzentrums in Potsdam. Größter Erfolg: das gemeinsame Haus der Frauen in der Potsdamer Mitte.

Vor hundert Jahren entstand das Bauhaus in Dessau. Es revolutionierte Kunst, Design und Architektur. Das Jubiläum wird mit Ausstellungen und Partys gefeiert. Doch es drohen neue Gefahren.

Er wurde in Thüringen geboren und war DDR-Bürgerrechtler. Kurz vor seinem Ruhestand ärgert sich Thomas Krüger über „kränkende“ Darstellungen der Menschen im Osten – und fordert „couragierte Ostdeutsche“.

Potsdams Rechenzentrum ist seit 2015 Kunst- und Kreativhaus. Was macht den schlichten DDR-Verwaltungsbau außerdem zu einem solchen Politikum?

Zum 75. Geburtstag der Künstlerin ehrt sie die Städtische Galerie Dresden mit einer Soloschau – und die Berliner Galerie Mutare bietet parallel käufliche Arbeiten.

Locker wie sonst nirgends, aber auch verwundbar: Das Nacktbaden hat besonders Tradition in Ostdeutschland. Ein Erlebnisbericht von der Kindheit bis heute.

Das Stichwort in der Lausitz heißt: Strukturwandel. Das erlebt auch ein Industriestandort, der nun ein Jubiläum feiert.

Gudrun Mentler hat das Konzept für den Nikolaisaal mitgeschrieben, war lange kaufmännische Leiterin und Prokuristin. Mittlerweile ist sie in Rente – und immer noch da.

Das steinerne Kulturerbe der DDR gerät stärker in den Fokus von Politik und Fördertöpfen. Das Interesse an besonderen Ostbauten wächst, wie auch Kulturministerium und Landesdenkmalschützer bestätigen.

Er verkaufte Goldhamster, schippte Kohlen, verkaufte Prospekte. Und er goss Fidel Castro einen Whisky ein. Eine Million wollte er verdienen

Bei schönem Wetter im Gras dösen oder aufs Wasser schauen: Wer Entspannung in der Natur sucht, sollte auf seine Umgebung achten. Manche Besucher setzen sich aber über die Regeln im Naturpark hinweg.

Welche Premieren die drei Berliner Opernhäuser lohnen sich 2025/26 besonders? Und welche Repertoirevorstellungen? Ein Überblick.

Wo heute das Humboldt-Gymnasium steht, planten einst die Nazis ihre Verbrechen. Später spielte das Hans Otto Theater dort Stücke für Kinder. Über die bewegte Geschichte des Areals in Potsdam-Süd.

öffnet in neuem Tab oder Fenster