Der Internationale Gerichtshof (IGH) erklärt, dass Klimaschutz völkerrechtliche Pflicht ist. Was bedeutet das für Deutschland? Der Europarechtler Christian Calliess gibt Antworten.

Der Internationale Gerichtshof (IGH) erklärt, dass Klimaschutz völkerrechtliche Pflicht ist. Was bedeutet das für Deutschland? Der Europarechtler Christian Calliess gibt Antworten.

Die Freie Universität Berlin hat sich ehrgeizige Ziele für Nachhaltigkeit gesetzt und schon viel erreicht. Zuhören und mitmachen können auch Interessierte von außerhalb.

Forschende an der Freien Universität beschäftigen sich mit der Widerstandskraft von Korallen und loten aus, welche Lehren wir aus dem Gedächtnis der Ozeane ziehen können.

Fragen des Klimawandels führen Forschende an der Freien Universität tief in die Vergangenheit. Mehrere Hunderttausend Jahre alte Sedimentkerne sind die besten Wissensarchive.

Mehrweg, Reparieren, Strom und Materialien sparen – Forschende an der Freien Universität versuchen, den Laboralltag nachhaltiger zu gestalten.

Berlin hat ein Geheimnis. Die Hauptstadt trinkt nicht aus dem Müggelsee, nicht aus der Havel, sondern aus einem unsichtbaren Vorrat unter der Erde.

Forschende aus verschiedenen Disziplinen loten aus, wie die Wissenschaft in die Klimapolitik wirken kann.

Der Versuch, Unmöglichkeitsergebnisse zu beweisen: Der Mathematiker Ryan Sweke erforscht Algorithmen für die Super-Rechner.

An der Freien Universität forscht Gregory Jackson zur Rolle des Staates, Gerechtigkeit und Wirtschaftswachstum in der grünen Transformation.

Ein deutsch-brasilianisches Projekt untersucht endemische Heilpflanzen auf ihre Wirksamkeit und lotet aus, ob sie als Medikamente dienen können.

Das neue DFG-Graduiertenkolleg „One Health-Ansatz für bodenübertragene Helminthen“ erweitert die Ausbildung künftiger Infektiologen.

Forschende an der Freien Universität wollen Tierernährung, Pflanzenproduktion und Umweltschutz verbinden.

Das Start-up AVALY hilft Planern von Windparks, Skepsis in der Bevölkerung frühzeitig zu erkennen und zu vermitteln.

Wir müssen über die Zukunft diskutieren! Mein Vorschlag: 2028 wird ein bundesweites Wissenschaftsjahr „Zukünfte der Gesellschaft“.

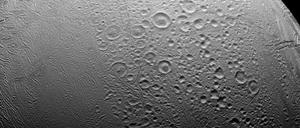

Auf fernen Himmelskörpern auf der Suche nach flüssigem Wasser: Das könnte Leben bedeuten – oder Überleben für die Besatzung von Raumfahrten. Doch wie wird das erforscht?

Im Berliner Stadtschloss startet ab dem 3. Oktober das neue Jahresthema „Beziehungsweise Familie“. Zum Auftakt gibt es viel zu entdecken.

Die amerikanische Wissenschaftlerin fordert ein radikales Umdenken: Weg von der Care-Arbeit im Kernfamilienmodell, hin zu gemeinschaftlicher Fürsorge.

Im Berliner Stadtschloss beteiligen sich erstmals alle Akteure am Jahresthema. In den kommenden Monaten wartet auf Interessierte ein volles Programm.

Weniger Schulgeld ab 2027: Beim Bildungsmarkt können sich Eltern und Schüler über die Angebote der Privatschulen informieren.

Der Historiker Daniel Gerster erklärt, warum bestimmte gesellschaftliche Schichten ihre Kinder ins Internat schicken und was sie dort lernen sollen.

Grönland so groß wie Afrika? Dieser Irrtum geht auf eine Weltkarte von 1569 zurück, die sich seither ins globale Bewusstsein eingebrannt hat. Eine neue Karte zeigt, wie es besser geht.

Die Baustelle auf der Mühlendammbrücke wird Berlin-Mitte noch lange prägen. Nun gibt der Senat frisches Geld für den zweiten Bauabschnitt. Fördergeld fließt auch an ein neues Forschungszentrum.

Begehrtes Erinnerungsstück: Jedes Jahr veröffentlicht der Tagesspiegel eine Ausgabe mit den Namen der Berliner Absolventinnen und Absolventen. Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Bunt und unübersichtlich: Viele Schulabgänger haben Schwierigkeiten, sich für ein Studium oder eine Ausbildung zu entscheiden. Psychologe Fredi Lang erklärt, worauf es ankommt.

Die Prüfungen sind Geschichte, das Zeugnis in der Tasche – und nun? Mehr als 16.000 sind 2025 zum Abitur angetreten. Jetzt stellt sich die Frage, wohin die weitere Reise gehen soll.

In der Hauptstadt führen viele Wege zum Abschluss. Und auch die Schülerschaft wird immer diverser. Wie wirkt sich das aus?

Mehr als 2000 Schultage liegen hinter ihnen, nun haben sie es geschafft. Wir präsentieren die Absolventinnen und Absolventen der Hauptstadt.

Die einen können sich nicht erinnern, die anderen wachen schweißgebadet auf. Die Traumphase ist ein rätselhafter Zustand und ein Wettstreit widerstrebender Kräfte, sagt der Berliner Facharzt.

In der Erde steckt vieles, was oftmals erst nach Jahrhunderten wieder ans Tageslicht kommt. In Berlin kann man die Funde nun besichtigen. Wir stellen die wichtigsten vor.

Was am Molkenmarkt gefunden wird, wandert ins neue archäologische Haus an der Gertraudenstraße. Wir haben den Restauratorinnen über die Schulter geschaut.

Klassenführung, Jahresplanung und Elterngespräche: Die Probleme der Berufseinsteiger sind vielfältig. Ein Experte spricht sogar von einem „Desaster“ und hat eine Lösung.

Noch sind selbstfahrende Autos keine Selbstverständlichkeit. Für den Weg dahin aber haben TU-Wissenschaftler einen Plan. Interessierte können sich am Samstag ein Bild davon machen.

Was Jahrhunderte im Boden gelegen hat, landet in ihren Laboren: Im Studiengang Konservierung und Restaurierung lernen Studierende, wie man mit archäologischen Bodenfunden umgeht.

Die Freie Universität Berlin baut aktuell das Institut für Computational Ancient Studies (CompAS) auf. Was können Studierende und Forschende dort erwarten?

Mittelalterliche Trinkgläser, Spielzeug, rätselhafte Reliquien: Am Molkenmarkt wurden bislang 700.000 Objekte gefunden. Ein Besuch in der archäologischen Fundgrube.

350.000 Objekte umfasst die Sammlung des Museums für Vor- und Frühgeschichte. Der Großteil zieht gerade in das archäologische Haus Petri Berlin.

Frankfurt, Warschau, Danzig: Vielerorts rekonstruiert man das alte Zentrum. Was macht die Architektur früherer Epochen so beliebt?

Der Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte über die Anfänge Berlins, das neue archäologische Haus Petri und unheilbare Wunden im Stadtbild.

Junge Menschen können an Mitmachstationen und dialogische Führungen ins Mittelalter reisen und spielerisch selbst zu Forschern werden.

Kriege und Diktaturen haben dem Ursprung der Metropole schwer zu schaffen gemacht. Auch von der mittelalterlichen Schwesterstadt Cölln sind kaum noch Spuren vorhanden.

Im Unterricht am Smartphone? Bisher galt das in Italien nur für maximal 15-Jährige. Vom neuen Schuljahr an sind sie grundsätzlich nicht mehr erlaubt. Künftig sollen die Geräte weggeschlossen werden.

Mit der „Library of Lost Books“ und dem Podcast „Exile“ macht das Leo Baeck Institut deutsch-jüdische Geschichte digital erfahrbar.

Seit 1955 erforscht das Leo Baeck Institut die Geschichte des deutschsprachigen Judentums. Im Gastbeitrag erklärt Präsident Michael Brenner, warum Erinnerung nicht eindimensional gedacht werden kann.

Im Exzellenzcluster befassen sich Forschende aus Medizin, Biologie und Psychologie mit der Frage, wie das menschliche Gehirn funktioniert.

Die Machine-Learning-Experten Volker Markl und Klaus-Robert Müller sind überzeugt, dass Berlin das Potenzial hat, die KI-Metropole Europas zu werden.

Dynamik der Meinungsbildung, Verkehrsforschung oder KI-Gefahren: Der Exzellenzcluster „MATH+“ der drei Berliner Universitäten öffnet sich noch stärker der Gesellschaft.

Ein Gespräch mit FU-Präsident Günter M. Ziegler und Berlins Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra über Exzellenzcluster und das Berliner Erfolgsrezept.

Die Initiative „Berlin Quantum“ nimmt Fahrt auf und will komplexe Quantenwelt besser nutzbar machen – mit jeder Menge Drittmitteln im Rücken.

öffnet in neuem Tab oder Fenster