Forschende der Freien Universität haben Berlinerinnen und Berliner zur Wiederholungswahl für das Abgeordnetenhaus im Februar 2023 befragt.

Forschende der Freien Universität haben Berlinerinnen und Berliner zur Wiederholungswahl für das Abgeordnetenhaus im Februar 2023 befragt.

Die Professorinnen Tanja Börzel und Miriam Hartlapp vom Otto-Suhr-Institut haben das Abstimmungsverhalten von europaskeptischen bis europafeindlichen Abgeordneten untersucht.

Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp analysiert Vorschläge, die Thüringer Verfassung zu verändern, um eine Wahl von Björn Höcke zum Ministerpräsidenten zu erschweren

Am 3. Juni 1924 starb Franz Kafka, doch die Themen seiner Werke sind bis heute aktuell. Drei Fragen an Literaturwissenschaftlerin Cornelia Ortlieb, Illustratorin Merle Stanko und Kafka-Biograf Peter-André Alt.

Pandemie, Kriege, Klimawandel: Junge Menschen wachsen in einer Welt multipler Krisen auf. Claudia Calvano und Celia Bähr über besorgniserregende Entwicklungen und Lösungsansätze.

Vor 65 Jahren wurde auf Initiative des Studenten der Freien Universität Reinhard Strecker die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Justizverbrechen zum öffentlichen Thema gemacht

Günter M. Ziegler, Präsident der Freien Universität, und Menachem Ben-Sasson, ehemaliger Präsident der Hebrew University of Jerusalem, im Gespräch.

Ein Masterstudiengang an der Freien Universität Berlin zeigt, dass die Region Naher Osten nur in ihrer Vielfalt verstanden werden kann.

Ein Gespräch mit der Islamwissenschaftlerin Gudrun Krämer und dem Konfliktforscher Jannis Julien Grimm, Leiter der Forschungsgruppe „Radical Spaces“ an der Freien Universität Berlin

Studieren ja, aber nicht unbedingt Jura, BWL oder Psychologie? Kein Problem: Diese besonderen Fächer werden an der Freien Universität Berlin angeboten. Eine Auswahl.

Eva Terzer von der Dahlem School of Education erklärt, was die Freie Universität angehenden Lehrkräften bietet, und warum diese mehr als Wissen vermitteln müssen.

Von der Wahl des richtigen Studienfachs über den Start an der Universität bis zum erfolgreichen Abschluss: Die Freie Universität unterstützt Studieninteressierte und Studierende.

Kostenlose Auftaktveranstaltung zum Jahr der Biodiversität am 22. Mai in Dahlem

In Italien gibt es Widerstand gegen eine Unterstützung des Landes im Gaza-Krieg: Blockaden gegen Waffenlieferungen, Proteste an Unis. Diese reagieren – und prüfen Forschungsprojekte.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Freien Universität beleuchten, welche Rolle der Begriff „Freiheit“ in ihrer konkreten Arbeit spielt.

Lange Zeit wurden der theologische Antijudaismus und moderner Antisemitismus als getrennte Phänomene wahrgenommen. Sie müssen jedoch gemeinsam betrachtet werden, sagen Rainer Kampling und Sara Han.

Immer mehr Menschen leben in überbelegten Wohnungen. In einem Forschungsprojekt untersuchen Wirtschaftswissenschaftler und Soziologen ihre Situation.

Natalia Danzer, Professorin für Empirische Wirtschaftsforschung und Gender an der Freien Universität Berlin, im Interview über Stereotype bei der Studienwahl, Kinderbetreuung während der Pandemie und Unterschiede zwischen Ost und West.

Fotos von Moscheen zerstört: An der Hochschule für Technik und Wirtschaft wurde in einem Gebetsraum randaliert. Nun ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz.

Enttäuschte Eltern, Frust bei Beschäftigten und Schülern, ein Erzbistum in der Defensive: Der katholischen St. Franziskus-Schule am Winterfeldtplatz stehen harte Jahre bevor.

Pisa-Koordinator Schleicher hatte für das schlechte Abschneiden Deutschlands die Lehrer verantwortlich gemacht und „Befehlsempfänger“ genannt. Nun schießt der Philologenverband zurück.

Arme Kinder sind an öffentlichen Schulen überrepräsentiert. Über die Gründe wird gestritten. Der Sprecher der Freien Schulen will weg vom „Mythos“, „Privatschulen“ seien nur für die Wohlhabenden da.

Bildungsreform, das will keiner mehr hören? Nützt nichts, sagt der Berliner Lehrer Robert Radecke-Rauh. Um aus der tiefen Krise herauszukommen, müssen heilige Kühe geschlachtet werden.

Seit Beginn der Aufzeichnungen war das weltweite Temperaturmittel noch nie so hoch wie im zu Ende gehenden Jahr. Immerhin: Zu trocken war 2023 keinesfalls.

Wo kommt das Obst her, wo soll der Müll hin? Schon die Kleinsten können lernen, umweltschonend zu leben. Eine Kita im brandenburgischen Rangsdorf macht es vor.

Seit 2006 sind über 100 Schulen mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet worden. Andrea Preußker von der Robert Bosch Stiftung erklärt, was der Preis bezweckt.

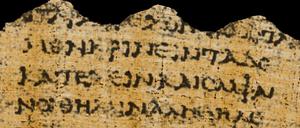

Seit jeher versucht der Mensch, mit Erzählungen seine Ursprünge zu ergründen. Eine Forschungsgruppe an der Freien Universität untersucht die anthropologischen Mechanismen dieser Stoffe.

Der Verhaltensökonom Peter N. C. Mohr erforscht unter anderem, welchen Einfluss die Digitalisierung auf die Aufrichtigkeit bei der Steuererklärung hat.

Ein Team von Forschenden untersucht die antientzündliche Wirkung von Cannabidiol – mit zukunftsweisenden Beobachtungen.

In einem Forschungsprojekt untersucht ein Historikerteam das Phänomen der Hochstapelei – besonders am Beispiel von Harry Domela.

Um Kinder mit erhöhtem Förderbedarf betreuen zu können, ist die Schulleiterin einer Schule in Mitte auf kreative Lösungen angewiesen. Legal sei das eigentlich nicht, heißt es.

Wie politisch sind Sammlungen und Archive? Und wie sieht eine kritische Wissenschaft zum Thema aus? Diesen Fragen geht die Ausstellung „The Power in/of Collections“ nach.

Eine lebendige Universität der Zukunft zu sein, das hat sich die Freie Universität Berlin innerhalb der europäischen Hochschulallianz Una Europa zur Aufgabe gemacht. Deshalb ist dort tierisch viel los: An verschiedensten Standorten gibt es in Dahlem und Düppel Bienenvölker, Blühflächen sowie Habitate für Wildtiere.

Was wissen wir? Und vor allem: Wer ist für die große Menge an wissenschaftlichem Output verantwortlich? Wer forscht, wer veröffentlicht, wer kuratiert unser Wissen? Haben wir ein Problem bei der Auswahl von Personal und Projekten in der Wissenschaft?

So trüb die Brühe in unserer Kanalisation ist, so reich ist sie an Informationen. Sie kann uns unter anderem dabei helfen, Infektionskrankheiten rechtzeitig einzudämmen oder Antibiotikaresistenzen zu erkennen. Wir sollten ihr Potenzial als Frühwarnsystem nutzen.

Der Dichter und Schriftsteller unterrichtet im Wintersemester deutschsprachige Poetik an der Berliner Hochschule. Im Gespräch erzählt er vom Schreiben und eigenen Erfahrungen als Student.

Vor fast zehn Jahren wurde der Schwabinger Kunstfund bekannt. Meike Hoffmann begutachtete die Werke. Im Gespräch blickt sie zurück – und nach vorn.

Seit 2013 wird an der Arbeitsstelle Provenienzforschung die Geschichte der Bücher der Freien Universität erforscht und geprüft, ob sich in den Beständen Raubgut befindet.

In der Science Graphic Novel „Taming Time – A Golden Spike for the Anthropocene“ überlässt Reinhold Leinfelder der Zeit selbst das Wort.

Weltweit werden nur neun Prozent allen Plastiks recycelt, in Berlin sind es immerhin 40 Prozent. Ein Besuch in der Sortieranlage für Leichtverpackungen in Mahlsdorf zeigt die schmutzige Seite unseres Lebensstils.

Jeder Achte ist betroffen: Probleme beim Lesen und Schreiben sensibel ansprechen.

Im Jahr 2023 feiert die Freie Universität ihr 75-jähriges Bestehen – mit vielen Veranstaltungen im Juni.

Erst Hitzerekorde, dann Tote: Im „Jahrhundert-Sommer 2003“ wurde der Klimawandel vielleicht zum ersten Mal spürbar. Trotzdem gibt es bis heute kein ausreichendes Hitzeschutzkonzept.

Geoökologe Robert Wagner hat ein anwendungsreifes und klimafreundliches Konzept für die Weiterverwertung von Pflanzenabfällen entwickelt.

Im Citizen-Science-Projekt „Die Herbonauten“ beteiligen sich Freiwillige an der Entschlüsselung alter Notizen aus der botanischen Sammlung.

Entstehen Skorpione aus gemahlenem Basilikum? Jahrtausendelang war das Prinzip der Fermentation vor allem eines: geheimnisvoll.

Weltweit kehren immer mehr junge Menschen der Wissenschaft den Rücken zu. Berlin kann diese Entwicklung drehen – muss dafür aber auch klug investieren. Ein Gastbeitrag.

Lokaler Sport, Kiezkultur und viele weitere Themen in unserem meistgelesenen Berliner Bezirksnewsletter, freitags aus Charlottenburg-Wilmersdorf. Hier ein Themen-Überblick.

öffnet in neuem Tab oder Fenster