Wie ticken die Generationen? Der Soziologe Heinz Bude hat Antworten. Er erklärt, warum Faschismus für viele verheißungsvoll ist und warum auch Milliardenschulden gerecht sein können.

Wie ticken die Generationen? Der Soziologe Heinz Bude hat Antworten. Er erklärt, warum Faschismus für viele verheißungsvoll ist und warum auch Milliardenschulden gerecht sein können.

An mehreren Orten wurden am Montag in Potsdam an den Mauerbau vor 64 Jahren erinnert – und dabei der Opfer gedacht. Auch heute sei die Freiheit bedroht.

Seit 2019 ist die Musikwissenschaftlerin Ulrike Liedtke Landtagspräsidentin in Brandenburg. Im Interview spricht die SPD-Politikerin über Dissonanzen im Parlament, Beziehungen zu Russland und zur Ukraine und den Sinn von Bürgerräten.

Dem schreibenden Berlinkritiker und Maler Paul Gurk blieb die Anerkennung zu Lebzeiten verwehrt. Für sein Leben während der NS-Diktatur interessiert sich nun das Mitte Museum.

Merz wird vorgeworfen, mit dem Waffenstopp an Israel die deutsche Staatsräson aufzugeben. Woher kommt der Begriff und was folgt aus ihm? Jedenfalls keine Waffenlieferungen, sagt der Historiker Meron Mendel.

In ihrem Essay „Das Herzasthma des Exils“ ergreift Ursula Krechel couragiert und leidenschaftlich Partei für alle Menschen, die auf der Flucht sind.

Am 13. August 1961 begann der Bau der Berliner Mauer. Auch Potsdams Stadtgrenze zu Berlin wurde zur Todeszone. 64 Jahre später wird daran erinnert.

Überlebende des Holocaust sehen die veränderte Haltung der Bundesregierung gegenüber der israelischen Regierung mit Sorge, mahnt das Internationale Auschwitz-Komitee.

Er ging bis ans Ende der Welt, wollte Neuland entdecken: Der Forscher Ludwig Leichhardt ist in Australien eine nationale Figur. Am Schwielochsee kann man seine Spur aufnehmen.

Städte wie Kopenhagen oder Paris haben gezeigt, dass Baden im urbanen Raum möglich ist. Doch der Ort für die Berliner Badeträume ist denkbar ungünstig.

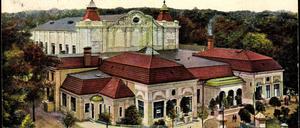

In der Schloßstraße 13 lernte die Potsdamer Subkultur das Laufen. Noch heute ziehen sich die Spuren des ehemaligen Spartakus durch die gesamte Kulturlandschaft.

Anne Rabe hat ein Buch über das „M-Wort“ geschrieben und wendet sich darin gegen die Verachtung der Moral besonders von rechts. Ein Gespräch über den Angriff auf moralische Grundsätze und die Politik von AfD und CDU.

Mit „Käsebier erobert den Kurfürstendamm“ schrieb Gabriele Tergit ein Gesellschaftspanorama der späten Weimarer Republik - und großartiges Porträt der Stadt Berlin.

Das Derby ist der alljährliche Höhepunkt auf der Trabrennbahn in Mariendorf. In der Vergangenheit trugen sich hier erstaunliche Begebenheiten zu.

Für eine beeindruckende Ausstellung haben Fotografen ihre Werke ins Domizil von Hermann von Pückler-Muskau gehängt. Unklar bleibt nur: Was ist überhaupt Romantik?

In Berlin entsteht Wohnraum auf dem Gelände eines NS-Lagers. Eine Gedenkstätte ist geplant – doch niemand fühlt sich zuständig.

Jugendliche aus Frankreich und Potsdam informieren sich über deutsche Geschichte. Vor 80 Jahren wurde der Abwurf der beiden Atombomben auf Japan in Potsdam vorbereitet.

Bis 2029 soll der dringend benötigte Bau realisiert werden. Die Finanzierung ist noch unklar. Vorausgegangen war ein langer Streit über die vielen Besucher der Gedenkstätte in Oranienburg.

Die Nazis wollten Berlin vollkommen umgestalten und neu bebauen – und beständig ersannen sie immer weitere und großartigere Bauten. Ein Buch untersucht nun, was alles geplant wurde.

1975 trafen sich Vertreter aus Ost und West in Helsinki und schufen bei der KSZE die Grundlage für Frieden in Europa. Viel geblieben davon ist nicht, sagt die Friedensforscherin Solveig Richter.

Heute vor 60 Jahren wurde der Grundstein für den Fernsehturm am Alexanderplatz gelegt. Mit seinem Dreh-Restaurant ist er längst zum überregionalen Wahrzeichen geworden. Doch wie kam es dazu?

Bäume oder nicht? Die Debatte über die Wohnstadt Carl Legien in Prenzlauer Berg kommt in die entscheidende Phase. Das Bezirksamt deutet nun an, worauf es hinauslaufen könnte.

Olivier Mannoni erklärt in einem Essay, was es heißt, „Mein Kampf“ ins Französische zu bringen. Seine Schrift versucht, geschichtliche und politische Erkenntnisse direkt aus der Stilistik zu schöpfen.

Zwischen Teppich und Topfpflanze präsentiert das Berliner Museum die Skulpturen der französischen Bildhauerin Camille Claudel und des Deutschen Bernhard Hoetger – noch bis Ende September.

Das jüdische Leben in Berlin vor rund hundert Jahren war von einer Vielfalt an Verlagen und Literaten geprägt. Eine Forscherin hat mehr als 1000 von den Nazis verfolgte Autoren recherchiert und zugänglich gemacht.

Das Kernstück der diesjährigen Finals ist das umgebaute Heinz-Steyer-Stadion in Dresden. Der MDR blickt mit einer denkwürdigen Dokumentation auf die Geschichte der Sportstätte.

Fast hundert Jahre lang wurde um 30.000 Hohenzollern-Objekte gestritten. Die erzielte Einigung könnte Modell für strittige Eigentumsfragen werden. Ein Rückblick auf Diplomatie, Druck – und einen Drahtseilakt.

In Potsdam traf Harry Truman die Entscheidung, Atombomben auf Japan abzuwerfen. Aber auch märkische Forscher und der Ort Gottow spielten eine Rolle. Der frühere ARD-Journalist Werner Sonne hat sich damit befasst.

2025/26 ist das Rilke-Jahr. Der große Poet erlebt eine Renaissance. Und vieles ist bei ihm neu zu entdecken, vor allem sein Verhältnis zum Modernen Tanz und zur Musik

Das Maler-Ehepaar hat sich der figurativen Kunst verschrieben, kreuzt sie aber mit surrealen Momenten. Wohin das führt, zeigt ihre Schau in der Galerie Nierendorf.

Er war das Archiv der Avantgarde, ihr Gedächtnis. Ein Nachruf auf den Weltkünstler und Regisseur, Bühnenbildner und Designer Robert Wilson.

Die Zitadelle ist nicht nur Konzert-Location, sondern macht sich vor allem einen Namen als interessanter Berliner Museumsort. Hier zwei Tipps zum Wochenende.

Martinus Osendarp wurde nach zwei Bronzemedaillen bei Olympia 1936 zum niederländische Nationalhelden. Später trat er in den besetzten Niederlanden der SS bei und machte Jagd auf Widerstandskämpfer.

Nun beginnt auch für Bundeskanzler Merz die Ferienzeit. Die Urlaubsreisen seiner Vorgängerin und seiner Vorgänger sorgten immer wieder für Schlagzeilen. Ein Rückblick.

Die Eigentümerin der Immobilie erklärt die Gespräche für gescheitert. Der Senat sagt, es wird weiter verhandelt. So könnte es teuer werden.

Gesche Würfels Band „Die An- und Abwesenheit der Berliner Mauer“ wird im Künstlerhaus Bethanien vorgestellt. Die Wahl-New Yorkerin hat einen unkonventionellen Blick.

Ausgezeichnete Wahl: Der Historiker und ausgewiesene Osteuropa-Experte Karl Schlögel erhält im Oktober in Frankfurt den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.

Von der RAF zur NPD: Der ehemalige sozialistische Strafverteidiger und spätere Holocaust-Leugner starb im Alter von 89 Jahren in Berlin.

Als die Welt noch schön kaputt war: Jörg Fausers Roman „Das Schlangenmaul“ führt durch die 1980er Jahre. Erinnerungen werden wach. Und zurechtgerückt.

Mit der EU hat Premier Starmer einen erfolgreichen Neustart hingelegt – aber nur sicherheitspolitisch. Ansonsten weiß Großbritannien nicht, wo es hin will, sagt unser Autor Timothy Garton Ash.

Die Charaktere in den Bildern der nigerianisch-amerikanischen Künstlerin führen ein Eigenleben. Im Hamburger Bahnhof warten sie förmlich am selben Gleis.

In einem Interview schwärmt Wolfram Weimer von den Ostdeutschen: Ein Jahrhundert lang gab es „keine Freiheitsrevolution wie diese“. Unsere Leser reagieren mit sehr persönlichen Einblicken.

Das Kidnapping von Theo Albrecht zählt zu den spektakulärsten Kriminalitätsfällen Deutschlands. Nun wurden alte Unterlagen gefunden. Sie könnten Lücken bei der Erforschung des Verbrechens füllen.

Nur der Turm steht noch: Die Zuversichtskirche in Staaken entstand kurz nach dem Bau der DDR-Mauer. Haben Sie noch alte Fotos? Hier sammeln wir Bilder.

Das Marmorpalais rückt die Zusammenhänge von preußischer und polnischer Geschichte und die Rolle der Frauen in Europas Königshäusern in den Mittelpunkt.

Das Urzeit-Reptil war nur einige Zentimeter klein: Deutsche Forscher haben den Mirasaura nun akribisch untersucht. Dabei haben sie am bizarren Rückenkamm erstaunliche Entdeckungen gemacht.

Der Weg im Rathaus von Berlin-Spandau ist frei, die Papiere liegen auf dem Tisch: Die Carossastraße ist wohl bald Geschichte. Zwei Namen stehen zur Auswahl, es gibt einen Favoriten – und verstimmte Gesichter.

Der „Zeit“-Redakteur Henning Sußebach rekonstruiert den Lebenslauf einer energischen Ahnin. Sein erzählendes Sachbuch ist bewegendes Zeitgemälde und Familiengeschichte zugleich.

öffnet in neuem Tab oder Fenster