Jeder Satz ein Minenfeld: Die französische Argentinierin Ariana Harwicz hat mit „Kopflos“ ein mal verstörendes, mal grotesk komisches literarisches Multiversum geschaffen.

Jeder Satz ein Minenfeld: Die französische Argentinierin Ariana Harwicz hat mit „Kopflos“ ein mal verstörendes, mal grotesk komisches literarisches Multiversum geschaffen.

Ein leitender Ingenieur bandelt mit einer verheirateten Genossin an? Das ist nicht im Sinne der Partei, erst recht nicht in der neuen Raffinerie in Schwedt.

Der Medienwissenschaftler Christoph Engemann untersucht, wie KI Schrift und Sprache verändert. Er konstatiert: Im Verhältnis zwischen Wort und Wissen ist ein drastischer Wandel im Gange.

Sie schrieb „Liebeserklärungen an diese Stadt“, doch Gabriele Tergit musste vor den Nazis fliehen. Zu Besuch kam sie später zurück, lebte aber in London. Jetzt erinnert eine Gedenktafel an die Schriftstellerin und Journalistin.

Gabriele Tergit ist für ihre Romane und Gerichtsreportagen bekannt und schrieb nach dem Krieg für den Tagesspiegel. Den Nationalsozialisten war sie nur knapp entkommen.

Weltliteratur und lebenspralle Geschichten, aber auch deutsche Plumpsküche und Sprachschutt: Literaturkritiker Denis Scheck bespricht Romane, die sich in dieser Woche am besten verkauft haben.

Wie konnten westliche Linke nach dem Hamas-Massaker in Jubel ausbrechen? Und warum fällt vielen die Empathie für das Leid der Palästinenser so schwer? Vier neue Bücher suchen nach Antworten.

Kammerspiel mit Daisy: Der amerikanische Bestsellerautor T.C. Boyle erzählt in seinem neuen Roman gewohnt smart und unterhaltsam von einer toxischen Dreiecksbeziehung.

Doris Knecht erzählt in ihrem neuen Roman rasant vom Älterwerden, den leeren Versprechen vergangener Liebhaber und vom Glück der dörflichen Gemeinschaft. Die Autorin ist in Hochform.

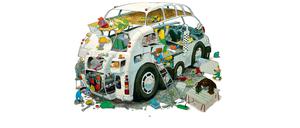

Der dänische „Riesenbirne“-Zeichner legt mit „Der Fantastische Bus“ ein Schwergewicht vor. Wie soll man das im Bett lesen – und was ist die Moral von der Geschichte? Zwei Schüler haben Fragen.

Auch die Moschee sei ein Ort des körperlichen Begehrens, sagt der Autor Ozan Zakariya Keskinkılıç. Ein Gespräch über die komplexe Verwobenheit von Glaube und Sexualität.

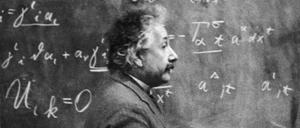

Die Bibliothekarin Johanna Fantova stenografierte ihre Telefonate mit Albert Einstein. Nun erscheinen die Notizen erstmals in Buchform – und wirken gespenstig gegenwärtig. Ein Vorabdruck.

Im Haus der Berliner Festspiele sprachen Schriftsteller und Journalisten über die Zermürbung durch den Krieg. Es wurde ein Abend über die Müdigkeit, aus dem man ganz wach herausging.

Blicke in „psychologische, gesellschaftliche und politische Abgründe“: Die Jury des Deutschen Buchpreises hat ihre Favoriten bekanntgegeben.

Rastlos unterwegs, Erfolge in Berlin, Tod in einer Heilanstalt: Susan Bernofsky schildert in einem beeindruckenden Buch das Leben des Schweizer Schriftstellers Robert Walser.

Der Berliner Autor Ozan Zakariya Keskinkılıç beeindruckt mit einem poetischen Romandebüt. „Hundesohn“ handelt von der Sehnsucht eines schwulen Mannes und dessen bewegter Familiengeschichte.

Abdulzarak Gurnah kehrt auch in seinem jüngsten Roman zurück nach Sansibar. Diesmal geht es um den langen Schatten des Kolonialismus im Tourismus von Ostafrika. Eine Begegnung in Potsdam.

Charlottenburg von hinten. Michael Angele erweckt in seinem erzählenden Sachbuch die Rotlicht-Zeiten des heute gutbürgerlichen Stuttgarter Platzes zum Leben.

Die deutsche Tennislegende hat ein Buch geschrieben. Am Donnerstag stellt es Boris Becker höchstpersönlich im Kino Delphi vor. Dabei wird es emotional, nicht nur für ihn.

Melanie Pignitter begibt sich auf einen öden Selbstfindungstrip und Robin Alexander brilliert mit seiner Reportagekunst. Der Literaturkritiker Denis Scheck über die bestverkauften Sachbücher.

Die KI-Schmiede Anthropic will Autoren für das illegale Training seiner KI entschädigen. Das passt zum Firmenimage, eine menschenfreundliche Alternative zu Open AI zu sein. Glaubwürdig ist das nur bedingt.

Anfang der Achtziger entflammt in Sonja M. Schultz’ zweitem Roman „Mauerpogo“ eine ostdeutsche Jugendliche für Punkrock. Sie gründet eine Band und landet schon bald auf dem Radar des Regimes.

Von transgenerationalen Kriegstraumata und der lebenslangen Suche nach einem Safe Space: „Blinde Geister“, das für den Deutschen Buchpreis nominierte Romandebüt der Ärztin und Schriftstellerin Lina Schwenk.

In ihrem ersten Roman erzählt Regisseurin Laura Laabs vom Aufwachsen am Berliner Stadtrand – zwischen den Konsumversprechen der Nachwendezeit und dem Schweigen über die DDR.

Etabliert unter den Indies: Ein Besuch bei Jörg Sundermeier und Kristine Listau, die den Verbrecher Verlag führen. Dieses Jahr gibt es den Verlag, der im Berliner Mehringhof sein Zuhause hat, schon 30 Jahre.

Im Bett mit Michel Houellebecq: Der holländische Schriftsteller Tommy Wieringa hat mit „Nirwana“ einen packenden Familien- und Kunstbetriebsroman geschrieben.

Der Historiker, Essayist und Schriftsteller Per Leo begibt sich unter die Fittiche von Holger Friedrich und der „Berliner Zeitung“ und wird Herausgeber der neuen „Weltbühne“.

Hannah Lühmann erzählt in ihrem neuen Roman von einer Mutter, die auf ihre Karriere verzichtet – doch das Leben als Tradwife offenbart neuen Horror.

Die Schriftstellerin Anja Kampmann führt mit ihrem neuen Roman „Die Wut ist ein heller Stern“ in die Hamburger Subkultur der Jahre 1933 bis 1937.

1978 kommt die Schriftstellerin für die Berlinale nach Berlin, interessiert sich allerdings mehr für das Nachtleben als für Filme. Sie verliebt sich in die Clubszene in Schöneberg – und in eine 30 Jahre jüngere Frau.

Über die Macht und Ohnmacht von Geschichten, und dann zerfällt auch noch die Sprache: Dorothee Elmiger hat mit „Die Holländerinnen“ ihr bislang smartestes Werk geschrieben.

Schreibblockaden erwischen immer die Falschen: Nach langer Pause gibt es endlich wieder ein Buch von dem großen Max Goldt mit aberwitzigen Geschichten und kuriosen Dramoletten.

Die Leipziger Schriftstellerin Verena Keßler erzählt in ihrem neuen Roman über Schönheitswahn und den Drang zur Selbstoptimierung – und fürchtet sich dabei nicht vor Tarantino-Effekten.

1965 kam Emine Sevgi Özdamar als türkische Vertragsarbeiterin nach West-Berlin. In ihrem Roman „Die Brücke vom Goldenen Horn“ von 1998 beschrieb sie die Mauerstadt aus einer Außenseiterperspektive. Eine Spurensuche.

Dichtung war für ihn Konzentration, Sparsamkeit – und Schweigen: Der Schriftsteller, Poet und Künstler Eugen Gomringer ist im Alter von 100 Jahren verstorben.

Im Echoraum von Sylvia Plath und Tove Ditlevsen: Anna Prizkau erzählt in ihrem Romandebüt „Frauen im Sanatorium“ von Lebenswegen, die in seelische Sackgassen führen.

Andrea Sawatzki schreibt über ihre demenzkranke Mutter, Julia Engelmann verkündet Binsenweisheiten. Der Literaturkritiker Denis Scheck rezensiert die beliebtesten Romane der Woche.

Jina Khayyer, Michael Köhlmeier und Feridun Zaimoglu sind dabei, Christian Kracht, Christoph Hein und Katja-Lange Müller nicht: Die Longlist für den Deutschen Buchpreis ist raus.

Mehr als 200 Romane wurden gesichtet, 20 landeten nun auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Die „beängstigende Gegenwart“ hat auch die Auswahl der Jury bestimmt.

Ein großer Erfolg 1974 in der DDR, von dem auch jetzt noch eine ungeheure Energie ausgeht: Der Debütroman der ostdeutschen Autorin Gerti Tetzner ist jetzt wiederveröffentlicht worden.

Walter Benjamin musste zweimal fliehen, einmal vor den Nazis in Berlin und einmal vor der Wehrmacht in Paris. Die Veröffentlichung seines persönlichsten Buchs erlebte er nicht mehr. Zeit für eine Revision.

Mit „Käsebier erobert den Kurfürstendamm“ schrieb Gabriele Tergit ein Gesellschaftspanorama der späten Weimarer Republik - und großartiges Porträt der Stadt Berlin.

Seelenführer und Geschmackslehrer: Wie Marcel Proust von dem englischen Kunstkritiker John Ruskin beeinflusst wurde.

Die Nazis wollten Berlin vollkommen umgestalten und neu bebauen – und beständig ersannen sie immer weitere und großartigere Bauten. Ein Buch untersucht nun, was alles geplant wurde.

Olivier Mannoni erklärt in einem Essay, was es heißt, „Mein Kampf“ ins Französische zu bringen. Seine Schrift versucht, geschichtliche und politische Erkenntnisse direkt aus der Stilistik zu schöpfen.

2025/26 ist das Rilke-Jahr. Der große Poet erlebt eine Renaissance. Und vieles ist bei ihm neu zu entdecken, vor allem sein Verhältnis zum Modernen Tanz und zur Musik

Ausgezeichnete Wahl: Der Historiker und ausgewiesene Osteuropa-Experte Karl Schlögel erhält im Oktober in Frankfurt den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.

Als die Welt noch schön kaputt war: Jörg Fausers Roman „Das Schlangenmaul“ führt durch die 1980er Jahre. Erinnerungen werden wach. Und zurechtgerückt.

öffnet in neuem Tab oder Fenster