Vom Kindergarten bis zur Hochschule, vom Schulaufsatz bis zur Dissertation – Einblicke in die Sphäre des Lernens

Vom Kindergarten bis zur Hochschule, vom Schulaufsatz bis zur Dissertation – Einblicke in die Sphäre des Lernens

In mühevoller Kleinstarbeit rekonstruieren Paläontologie-Forschende an der Freien Universität eine seltene Reihe junger Sauropoden. Wie gehen sie dabei vor?

Vor 50 Jahren starb Hannah Arendt. An der Freien Universität wird seit 2018 die Kritische Gesamtausgabe ihres Werks ediert und auch digital veröffentlicht.

Der Zoologe Tomer Czaczkes erforscht an der Freien Universität das kooperative Verhalten und die kognitiven Fähigkeiten von Ameisen.

Stiften Grenzen Frieden? Und wie verbinden sie Kontrolle, Bewegung und Überschreitung? Römische Feldmesser und eine Mikrogeschichte der Grenzregime in Osteuropa liefern Antworten.

Die globale Erwärmung schreitet immer weiter voran, doch bis heute fehlen 1,5°C-konforme Politiken. Welche Schlüsse Wissenschaft und Gesellschaft daraus ziehen müssen.

Vor zehn Jahren war Künstliche Intelligenz eine Nischentechnologie. Heute sitzt sie in Klassenzimmern, Kliniken oder Amtsstuben. Welche Herausforderungen ergeben sich daraus?

Die Welt steht vor enormen Krisen. Um ihnen zu begegnen, müssen wissenschaftliche Expertise, praktische Erfahrung und lokales Wissen verbunden werden. Wie kann das gelingen?

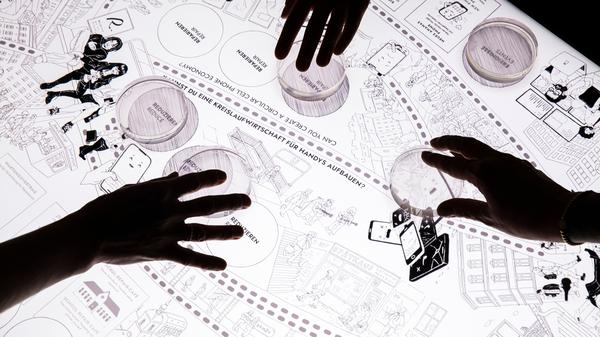

Angesichts wachsender globaler Unsicherheiten ist die Zukunft heute weniger vorhersagbar denn je. Spekulatives Design will mit alternativen Szenarien Zukunft als gestaltbar kenntlich machen.

Der Historiker Daniel Gerster erklärt, warum bestimmte gesellschaftliche Schichten ihre Kinder ins Internat schicken und was sie dort lernen sollen.

An einer Berliner Schule ist Glück ein eigenes Fach. Was nach Utopie klingt, folgt einem Plan: Kinder sollen lernen, sich selbst zu stärken.

Wolfgang Tumulka berät Eltern, die ein Internat für ihr Kind suchen. Hier erklärt er, worauf es bei der Auswahl ankommt.

Weniger Schulgeld ab 2027: Beim Bildungsmarkt können sich Eltern und Schüler über die Angebote der Privatschulen informieren.

Forschende an der Freien Universität beschäftigen sich mit der Widerstandskraft von Korallen und loten aus, welche Lehren wir aus dem Gedächtnis der Ozeane ziehen können.

Berlin hat ein Geheimnis. Die Hauptstadt trinkt nicht aus dem Müggelsee, nicht aus der Havel, sondern aus einem unsichtbaren Vorrat unter der Erde.

Ein deutsch-brasilianisches Projekt untersucht endemische Heilpflanzen auf ihre Wirksamkeit und lotet aus, ob sie als Medikamente dienen können.

An der Freien Universität forscht Gregory Jackson zur Rolle des Staates, Gerechtigkeit und Wirtschaftswachstum in der grünen Transformation.

In der Hauptstadt führen viele Wege zum Abschluss. Und auch die Schülerschaft wird immer diverser. Wie wirkt sich das aus?

Mehr als 2000 Schultage liegen hinter ihnen, nun haben sie es geschafft. Wir präsentieren die Absolventinnen und Absolventen der Hauptstadt.

Die Prüfungen sind Geschichte, das Zeugnis in der Tasche – und nun? Mehr als 16.000 sind 2025 zum Abitur angetreten. Jetzt stellt sich die Frage, wohin die weitere Reise gehen soll.

Bunt und unübersichtlich: Viele Schulabgänger haben Schwierigkeiten, sich für ein Studium oder eine Ausbildung zu entscheiden. Psychologe Fredi Lang erklärt, worauf es ankommt.

Mittelalterliche Trinkgläser, Spielzeug, rätselhafte Reliquien: Am Molkenmarkt wurden bislang 700.000 Objekte gefunden. Ein Besuch in der archäologischen Fundgrube.

Junge Menschen können an Mitmachstationen und dialogische Führungen ins Mittelalter reisen und spielerisch selbst zu Forschern werden.

Der Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte über die Anfänge Berlins, das neue archäologische Haus Petri und unheilbare Wunden im Stadtbild.

Kriege und Diktaturen haben dem Ursprung der Metropole schwer zu schaffen gemacht. Auch von der mittelalterlichen Schwesterstadt Cölln sind kaum noch Spuren vorhanden.

Was am Molkenmarkt gefunden wird, wandert ins neue archäologische Haus an der Gertraudenstraße. Wir haben den Restauratorinnen über die Schulter geschaut.

Was Jahrhunderte im Boden gelegen hat, landet in ihren Laboren: Im Studiengang Konservierung und Restaurierung lernen Studierende, wie man mit archäologischen Bodenfunden umgeht.

Frankfurt, Warschau, Danzig: Vielerorts rekonstruiert man das alte Zentrum. Was macht die Architektur früherer Epochen so beliebt?

350.000 Objekte umfasst die Sammlung des Museums für Vor- und Frühgeschichte. Der Großteil zieht gerade in das archäologische Haus Petri Berlin.

Im Exzellenzcluster befassen sich Forschende aus Medizin, Biologie und Psychologie mit der Frage, wie das menschliche Gehirn funktioniert.

Die Machine-Learning-Experten Volker Markl und Klaus-Robert Müller sind überzeugt, dass Berlin das Potenzial hat, die KI-Metropole Europas zu werden.

Dynamik der Meinungsbildung, Verkehrsforschung oder KI-Gefahren: Der Exzellenzcluster „MATH+“ der drei Berliner Universitäten öffnet sich noch stärker der Gesellschaft.

Ein Gespräch mit FU-Präsident Günter M. Ziegler und Berlins Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra über Exzellenzcluster und das Berliner Erfolgsrezept.

Noch sind selbstfahrende Autos keine Selbstverständlichkeit. Für den Weg dahin aber haben TU-Wissenschaftler einen Plan. Interessierte können sich am Samstag ein Bild davon machen.

Die einen können sich nicht erinnern, die anderen wachen schweißgebadet auf. Die Traumphase ist ein rätselhafter Zustand und ein Wettstreit widerstrebender Kräfte, sagt der Berliner Facharzt.

Joybrato Mukherjee über das 100-jährige Jubiläum des DAAD, die aktuellen Herausforderungen im internationalen Austausch und seine Erwartungen an die neue Bundesregierung.

Seit 1963 vergibt der DAAD einjährige Stipendien für internationale Kulturschaffende. Ausstellen können sie in einer Galerie in Kreuzberg. Ein Besuch vor Ort.

Mal woanders lernen? Oft hängt das von Fachrichtung oder Studienverlauf ab. Zwei Berliner Experten erklären, warum sich ein Austausch immer lohnt – und wie Hemmschwellen gesenkt werden könnten.

Die grünen Bildungspolitiker Kai Gehring und Ayse Asar über die Bedeutung der Austauschorganisation in einer multipolaren Weltordnung.

Gemeinsam mit Industriepartnern hat Stefanie Marker die erste automatische Batteriewechselstation für E-Lkw in Europa entwickelt. Seit 2023 ist sie in Betrieb.

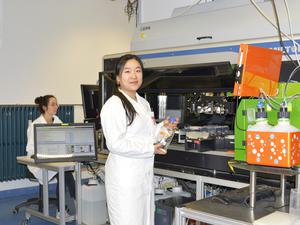

Künstliche Intelligenz im Bio-Labor soll Vorhersagen treffen, wie Bakterien besser wachsen, um Proteine für Impfstoffe herzustellen. Dabei kommen KI und Robotik zum Einsatz.

Stephan Völker forscht zu Lichttechnik, ist Vizepräsident der TU – und Vater eines Start-up-Gründers. Im Interview spricht er über die TU als Nachwuchsschmiede.

Unvorhergesehenen Ereignisse lassen sich besser bewältigen, wenn Unternehmen eine flexible, integrierte Logistik haben. Gemeinsam mit BMW Motorrad forscht die TU Berlin dazu.

Nicht nur vegan, sondern auch ausgewogen: TU-Lebensmitteltechnologen forschen an Frischkäsealternativen, die weniger Zucker und Fett und dafür mehr Eiweiß haben.

Daten, Bots und Open Science: Warum Expertinnen und Experten darauf setzen, dass KI die medizinische Diagnostik und Therapie verbessern kann.

Sanofi präsentiert beim Digital-Gipfel 2024 moderne Ansätze

An einer massiven Digitalisierungsoffensive führt kein Weg vorbei, um das Niveau der deutschen Gesundheitsversorgung zu halten – davon ist Heyo K. Kroemer überzeugt. Ein Gespräch.

Berlin ist Start-up-Hauptstadt. Eine dieser Firmen, SkoneLabs, hat ein System entwickelt, das vorhersagen kann, wann Obst und Gemüse schlecht werden.

Vielen Menschen ist es peinlich, dass sie nicht gut lesen und schreiben können. Organisationen mit Alpha-Siegel gehen auf ihre Bedürfnisse ein.

Auch gering literalisierte Menschen können mit Erfolg eine Pflegeausbildung absolvieren. Aber es braucht Unterstützung, Sensibilität – und spezielle Lehrmaterialien.

Jeder Achte ist betroffen: Probleme beim Lesen und Schreiben sensibel ansprechen.

Anke Grotlüschen erklärt, warum sie nicht mehr von Analphabetismus spricht, wie sich geringe Literalisierung sozial vererbt und wie man Betroffenen helfen kann.

Mehr als sechs Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Gerhard Prange war jahrzehntelang einer von ihnen. Heute sensibilisiert er als Ehrenamtlicher für die Problematik. Ein Ortstermin beim Alfa-Mobil.

Was würden wir nicht alles geben für einen Blick in die Zukunft. Wie leben wir in 20 Jahren? Was wird aus meinen Ideen und Träumen? Über Zukunftsbilder und Zukünfte

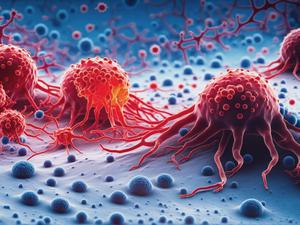

Krebsbehandlungen sind komplex geworden. Ein KI-basiertes Online-Tool, das Forschende des Max Delbrück Center entwickelt haben, hilft Onkolog:innen und Erkrankten, eine möglichst aktuelle und auf sie zugeschnittene Behandlung zu finden.

Der Weltraum beschäftigt uns seit Jahrtausenden. Künstler:innen fordern Respekt im Umgang mit dem Universum. Aber die Zeichen stehen auf Ausbeutung.

Liberale Demokratien müssen sich gegen autoritäre Übergriffe von außen und innen zur Wehr setzen. Die Bedrohung ist nicht neu. Welche Demokratien sind resilient? Wie erreicht man Resilienz?

Was wissen wir? Und vor allem: Wer ist für die große Menge an wissenschaftlichem Output verantwortlich? Wer forscht, wer veröffentlicht, wer kuratiert unser Wissen? Haben wir ein Problem bei der Auswahl von Personal und Projekten in der Wissenschaft?

Wie politisch sind Sammlungen und Archive? Und wie sieht eine kritische Wissenschaft zum Thema aus? Diesen Fragen geht die Ausstellung „The Power in/of Collections“ nach.

So trüb die Brühe in unserer Kanalisation ist, so reich ist sie an Informationen. Sie kann uns unter anderem dabei helfen, Infektionskrankheiten rechtzeitig einzudämmen oder Antibiotikaresistenzen zu erkennen. Wir sollten ihr Potenzial als Frühwarnsystem nutzen.

Eine lebendige Universität der Zukunft zu sein, das hat sich die Freie Universität Berlin innerhalb der europäischen Hochschulallianz Una Europa zur Aufgabe gemacht. Deshalb ist dort tierisch viel los: An verschiedensten Standorten gibt es in Dahlem und Düppel Bienenvölker, Blühflächen sowie Habitate für Wildtiere.

Mit der „Library of Lost Books“ und dem Podcast „Exile“ macht das Leo Baeck Institut deutsch-jüdische Geschichte digital erfahrbar.

Seit 1955 erforscht das Leo Baeck Institut die Geschichte des deutschsprachigen Judentums. Im Gastbeitrag erklärt Präsident Michael Brenner, warum Erinnerung nicht eindimensional gedacht werden kann.

Die CDU-geführte Bildungsverwaltung plant niedrigere Gebühren für Eltern. Das soll die soziale Heterogenität fördern. Doch freie Schulen beklagen die daraus folgende Unterfinanzierung.

Seit Reformationszeiten wird im Internat Schulpforta unterrichtet. Heute leben und lernen hier 300 Schülerinnen und Schüler, zu durchaus erschwinglichen Preisen.

Drei neue Hightech-Großgeräte auf dem Campus Dahlem treiben die naturwissenschaftliche Forschung voran und ermöglichen eine nie gekannte Detailschärfe.

öffnet in neuem Tab oder Fenster