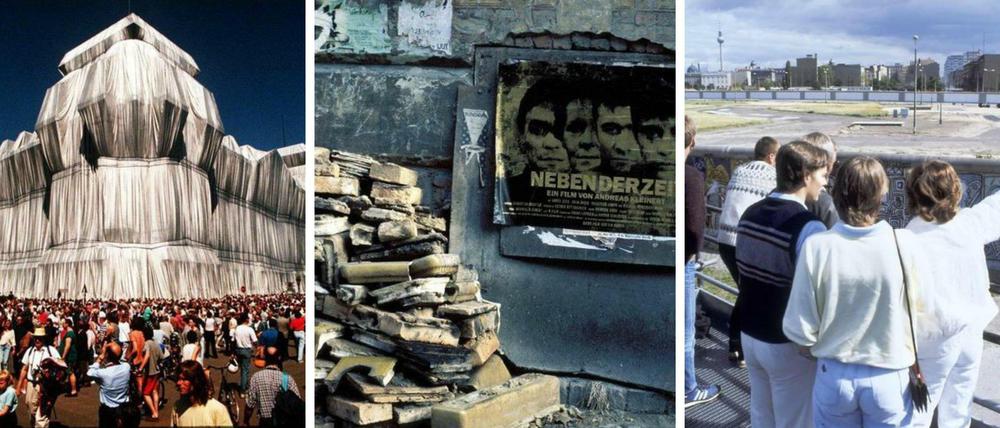

Anfang des Jahrtausends wurden aus 23 Berliner Bezirken 12. Wie hat die Bezirksreform die Mentalität und Identität der Berliner 25 Jahre später verändert?

© Imago

Berlin im Wandel der Zeit: Wir erzählen Geschichten zur Stadthistorie nicht nur an Jahrestagen und suchen nach weiteren, unentdeckten Seiten der Hauptstadt.

Anfang des Jahrtausends wurden aus 23 Berliner Bezirken 12. Wie hat die Bezirksreform die Mentalität und Identität der Berliner 25 Jahre später verändert?

Erst zweimal in der Geschichte der Liga gab es Punktspiele an Silvester. Das bislang letzte fand am 31. Dezember 1965 im Olympiastadion statt – im ganz kleinen Rahmen.

Vor 200 Jahren wurde James Hobrecht geboren. Seine Stadtplanung aus dem Jahr 1862 überstand Kriege, die DDR und den Autowahn der Nachkriegsjahrzehnte bis heute. Hobrechts Vorbild: Paris.

Am 1. Januar 2001 wurde die größte Verwaltungsreform der Berliner Nachkriegsgeschichte wirksam – ein Kraftakt, der die Hauptstadt bis heute prägt. Erinnern Sie sich noch an die Zeit und Einzelheiten?

Ulrich Becher erzählt in seinem Buch „Männer machen Fehler“ vom Berliner Nachtleben der Weimarer Republik. 1933 musste er emigrieren. Nun kommen seine Geschichten wieder heraus - und sind eine Entdeckung.

Jede Woche stellen wir Routen vor, mit denen sich 10.000 Schritte pro Tag einfach erreichen lassen. Dieses Mal geht es durch Friedrichshain, das längst nicht mehr das ist, was es mal war.

In ihrem neuen Erzählband „Luft zum Leben“ wandert die 1940 in Berlin geborene Schriftstellerin Helga Schubert durch ihre Biografie, die voller Brüche und Übergänge war.

Als sie 2002 starb, warf die Trauergemeinde 1000 rote Rosen in das Ehrengrab auf dem Friedhof Berlin-Zehlendorf. Hildegard Knef war in Deutschland wie den USA ein Star und ist bis heute eine Kultfigur.

René Koch war der Visagist und Vertrauter von Hildegard Knef. Zum 100. Geburtstag der Knef spricht er über Schlagfertigkeit, Begegnungen im KaDeWe – und ihre Vorliebe für buschige Kunstwimpern.

Die auf Quotenerfolge abonnierte Autorin Annette Hess spinnt ihre vor zehn Jahren gestartete „Ku’damm“-Reihe weiter. Diesmal im Zeitkolorit der Berliner Drogen- und Disco-Siebziger.

Klaus Zapf gründete eines der größten deutschen Umzugsunternehmen. Im Interview sprechen seine Wegbegleiter darüber, warum er Flaschen sammelte und wie sich der Wohnungsmarkt in Berlin entwickelt hat.

In den 1980er Jahren gründete sie die Gruppe Odious mit, ihre Stahlarbeiten wurden in großen Ausstellungen gezeigt. Nun ist Gisela von Bruchhausen mit 85 Jahren gestorben.

Ein Flohmarktfund mit Bildern eines Massakers ist der Ausgangspunkt des neuen Projekts der preisgekrönten Autorin und Illustratorin Nora Krug. Jetzt hat sie dafür in Deutschland und Polen recherchiert.

Marion Ackermann ist Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und sieht Museen als „letzte Lagerfeuer der Gesellschaft“. Sie fordert mehr Offenheit. Vorbilder gebe es bereits.

„Maria lactans“ sagen die Kunsthistoriker dazu. Maria stillt den Jesusknaben in aller Öffentlichkeit, in Kirchen und Museen. Ein weihnachtlicher Madonnen-Rundgang durchs Museum.

Ein Charlottenburger Händler beherbergt zu Weihnachten eine riesige Zahl antiker Holzfiguren. Hier erzählt er die Geschichte zu seiner erstaunlichen Nussknacker-Sammlung.

Die Olympischen Spiele 1936 waren nichts weiter als Nazi-Propaganda. So wurde es lange erzählt. Inzwischen aber gibt es auch eine andere, differenziertere Sichtweise darauf.

Die Oper in Neukölln lädt das Wolfgang-Böhmer-Musical „Der zweite Kirschgarten“ als Familiendrama mit Kolonialgeschichte und neurechtem Gefasel auf. Lohnt sich ein Besuch?

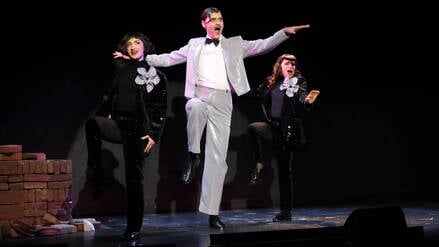

Die Komische Oper will das „heitere Musiktheater“ aus DDR-Zeiten dem Vergessen entreißen. Bei „In Frisco ist der Teufel los“ von Guido Masanetz klappt das jetzt ganz hervorragend.

Frankreich gilt als Wiege des Kinos – doch schon zuvor begeisterten zwei Brüder in Berlin ihr Publikum. Wer erfand das Kino wirklich? Die Antwort ist komplexer, als es der Mythos vermuten lässt.

Der kleine Kiosk steht seit über einem Jahr ungenutzt auf der Zehlendorfer Dorfaue. Im neuen Jahr soll wieder Leben einziehen: Was genau geplant ist.

Dieses „German Jewsical“ ist eine echte „East Side Story“: Die Ost-Berliner Künstlerdynastien Langhoff und Brasch entsenden zwei ihrer jüngsten Vertreter zu einem wilden Ritt durch eine exemplarische jüdische Familiengeschichte.

Einen Abschnitt der Dorotheenstraße nahe des Reichstags soll nach der israelischen Holocaust-Gedenkstätte benannt werden. Der Regierende Bürgermeister sieht darin ein starkes Zeichen.

Unsere Leserin und unser Leser schreiben über die „Demontage der Erinnerung“ in der alten Mitte Berlins. Der Fernsehturm sei „verheerend falsch platziert“. Und wie sehen Sie’s?

Rosa von Praunheim benutzte das Wort „schwul“ mit Stolz, als es in der BRD noch verpönt war. Der Filmemacher stieß die Mehrheitsgesellschaft gern vor den Kopf. Dafür kann man ihm nicht genug danken.

Wäre die Schwulenbewegung ohne ihn da, wo sie heute ist? Rosa von Praunheim, Filmemacher, Künstler und Vorreiter der queeren Community, ist am Mittwoch mit 83 Jahren in Berlin gestorben.

Der Regisseur, Autor und Schwulenaktivist Rosa von Praunheim ist im Alter von 83 Jahren in Berlin gestorben. Erst vor wenigen Tagen hatte er seinen langjährigen Lebensgefährten Oliver Sechting geheiratet.

„36 brennt, 61 pennt“: Als Hippie beschimpft, erkämpfte sich Wolfgang Krolow einen Stammplatz in der Punkkneipe eines besetzten Hauses und durfte schließlich die Besetzer ablichten. Ein Blick in die 1970er und 80er Jahre eines bewegten Stadtteils.

Ohne festen Wohnsitz, ohne Telefon und Internet: Arbeit müssen die jungen Wandergesellen auf Tippelei nicht suchen, die finden sie überall – und noch Wichtigeres. Ein Besuch bei Wandergesellen in Spandau.

Beim Umbau des weltberühmten Baus wären einfache und klimaschonende Ideen gefragt gewesen. Entschieden hat man sich für mutlose Maßnahmen.

Heiner Carows gleichnamiger DEFA-Film war einer der größten Erfolge des DDR-Kinos. Ein halbes Jahrhundert später bringt ihn Murat Dikenci auf die Bühne.

Andreas Scholl wachte als Direktor über einige der bedeutendsten Kunstschätze Berlins, darunter den Pergamonaltar. Ein Gespräch darüber, wie man junge Menschen für die Antike begeistern kann.

Regina Jonas kämpfte für Gleichberechtigung und Bildung. Nun erinnert eine Straßenumbenennung an das Schicksal der Rabbinerin – mitten in Kreuzberg.

Am Freitag erhält die Kohlfurter Straße einen neuen Namen. Damit rückt eine jüdische Pionierin in den Mittelpunkt des öffentlichen Raums. Wer sie war und was die Umbenennung für Anwohnende bedeutet.

Professorinnen wollen einen Abriss des Freizeitbades SEZ nicht akzeptieren. Es sei keine Ruine aus DDR-Zeiten – sondern „Hightech-Architektur“. Ein Vergleichsobjekt finden sie in Paris.

Von goldenen Erinnerungen bis zu skurrilen Überraschungen: Das Rote Rathaus präsentiert besondere Schätze, die offizielle Besucher in mehr als sieben Jahrzehnten mitbrachten.

Die Britin Henrietta Lidchi soll ab Mai 2026 das Ethnologische Museum, das Museum für Asiatische Kunst und die Sammlungen im Humboldt-Forum leiten. Sie folgt auf Lars-Christian Koch.

„Decolonizing Christmas“ ist der provokante Titel einer Berliner Veranstaltung. Nach einer kritischen Berichterstattung schaltet sich Kai Wegner ein. Dafür erntet er wiederum Kritik – auch von den Grünen.

1935 wurde ein Adler in Spandau aufgestellt, der bis heute neben einem Kinderspielplatz steht: ein „Denkmal der nationalen Erhebung“. Kritiker wollten einen Umzug ins Museum erreichen – und scheitern nun.

Der Grafiker, Maler und Bildhauer Wolfgang Petrick war bekannt für rohe, provozierende Kunst. Sein Werk gründet in seiner Nachkriegsjugend und im wilden, lauten Westberlin.

öffnet in neuem Tab oder Fenster