Generalmusikdirektor Daniel Barenboim über die Entscheidung für den Paulick-Saal, Trostpflästerchen der Verantwortlichen und Akustik als Wettervorhersage.

Generalmusikdirektor Daniel Barenboim über die Entscheidung für den Paulick-Saal, Trostpflästerchen der Verantwortlichen und Akustik als Wettervorhersage.

Ein Urzeitmensch aus Beton hat die Prüfung zum Denkmal nicht bestanden. Das Urteil der Kommission in Erkrath, nahe Düsseldorf, fiel nicht eben schmeichelhaft aus.

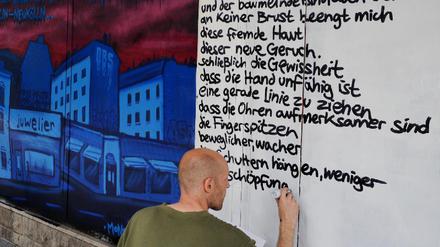

Gedichte an der Kaufhauswand: In Lichtenberg kommen Graffitikünstler und Lyriker zusammen. Die Anwohner schauten den Sprayern vom Balkon aus bei der Arbeit zu.

Die Frage nach der Gestaltung des Staatsopern-Saals ist eigentlich nur eine Fußnote in dem "beschleunigten Verhandlungsverfahren für Generalplaner", das von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung ausgelobt wurde und dessen Ergebnis Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit heute verkünden will.

Es ist Sommerferienzeit, und dazu will ich mal was Grundsätzliches sagen, auch wenn ich persönlich ja keine Ferien habe, sondern arbeiten gehe als wäre Herbst. Ich habe eine provokante These entwickelt, die geht so: Fernreisen sind der neue Trash, ein Urlaubsplan für die Unterschicht.

Der Paulick-Saal der Staatsoper Unter den Linden bleibt erhalten. Über das gesamte Sanierungsprojekt ist damit aber noch nicht entschieden. Lesen Sie hier, wie es zu dem Beschluss kam – und was er für Berlin bedeutet.

Ach, muss das ein Leben sein als Surfer. Am Strand liegen, auf die nächste Welle warten.

Die Lindenoper braucht den Paulick-Saal. Er nützt der gesamten Berliner Opernlandschaft. Die Kontrahenten werden sich auf den alten Saal einigen, meint Christian Thielemann

Der ganze Kerl ist Postbote, zumindest in diesem Stück von Kerry Renard, handelt es doch von vier Postboten eines privaten Kurierdienstes. Als der Chef dringend Geld für eine exquisite „Delfin-Therapie“ der Tochter braucht, heuern sie bei einer Pariser Travestie-Show an, in der die strammen Burschen mit solch unergründlichen Dingen wie Stöckelschuhen, Wimperntusche und Augenaufschlag zu ringen haben.

Die Keramikerin Hedwig Bollhagen (1907– 2001) hat wirtschaftlich vom Nationalsozialismus profitiert, das Regime aber nicht gezielt unterstützt. Zu diesem Ergebnis kommt die Historikerin Simone Ladwig-Winters in einer gestern veröffentlichten Studie des Potsdamer Zentrums für Zeithistorische Forschung.

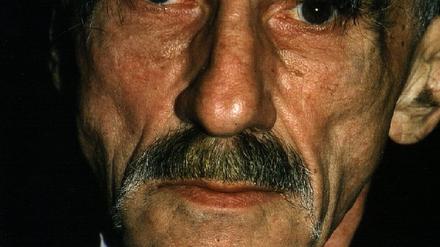

Zu den Theaterleuten, die sich von den herrschenden Bedingungen ihre Arbeit nicht vorschreiben lassen, gehört Fritz Marquardt. Er verkauft sich an keine ideologische Vorgabe, an kein ästhetisches Konzept. Zum 80. Geburtstag des Regisseurs.

öffnet in neuem Tab oder Fenster